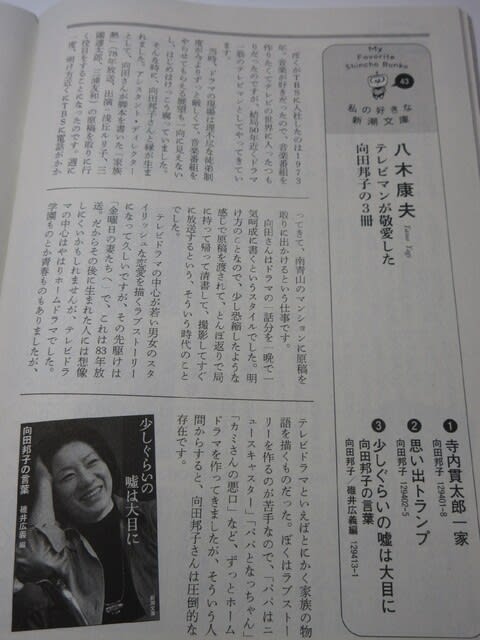

テレビマンが敬愛した向田邦子の3冊

八木康夫(やぎ・やすお ドラマプロデューサー)

ぼくがTBSに入社したのは1973年。音楽が好きだったので、音楽番組を作りたくてテレビの世界に入ったつもりだったのですが、結局50年近くドラマ一筋のテレビマンとしてやってきています。

当時、ドラマの現場は理不尽な徒弟制度が今よりずっと厳しくて、音楽番組をやらせてもらえる展望も一向に見えないし、はじめはけっこう腐っていました。

そんな時に、向田邦子さんと縁が生まれました。アシスタント・ディレクターとして、向田さんが脚本を書いた「家族熱」(1978年放送、出演:浅丘ルリ子、三國連太郎、三浦友和)の原稿を取りに行く役目をすることになったのです。週に一度、明け方近くにTBSに電話がかかってきて、南青山のマンションに原稿を取りに出かけるという仕事です。

向田さんはドラマの一話分を一晩で一気呵成に書くというスタイルでした。明け方のことなので、少し恐縮したような感じで原稿を渡されて、とんぼ返りで局に持って帰って清書して、撮影してすぐに放送するという、そういう時代のことでした。

テレビドラマの中心が若い男女のスタイリッシュな恋愛を描くラブストーリーになって久しいですが、その先駆けは「金曜日の妻たちへ」で、これは1983年放送。だからその後に生まれた人には想像しにくいかもしれませんが、テレビドラマの中心はやはりホームドラマでした。学園ものとか青春ものもありましたが、テレビドラマといえばとにかく家族の物語を描くものだった。ぼくはラブストーリーを作るのが苦手なので、「パパはニュースキャスター」「パパとなっちゃん」「カミさんの悪口」など、ずっとホームドラマを作ってきましたが、そういう人間からすると、向田邦子さんは圧倒的な存在です。

何が向田さんの仕事をエバーグリーンなものにしているか考えてみると、やはり家族という不変のものを描く天才だったからですよね。あの観察眼は一体どこからやってくるのか。考えて出てくるものではなく、どこかから降りてくるものだという気がします。

向田さんには姉妹や友人など女同士の関係を描いた作品と、父と娘の関係を描いた作品があります。

ホームドラマを作るということはすなわち、父親のキャラクターを作ることでした。もっといえば、いかに魅力的な欠点や弱点を持っている父親を造形できるかということだった。欠点があるからドラマが生まれるし、チャーミングになるんです。ご自身のお父さんをモデルにした寺内貫太郎がその典型というわけです。『寺内貫太郎一家』は向田さんの作品というよりは、久世光彦さんの作品という感じでしたけれど(ドラマは1974年放送)。

ただ、日本の家族が大家族から核家族的になって、家族同士が互いに“尊重”し合う関係になり、怒鳴ったり殴ったり、堂々と愛人を作って浮気する――つまり欠点だらけの理不尽な父親が見当たらなくなっていきました。だから父と娘の物語は成立しにくくなってしまったかもしれません。テレビドラマの中心がホームドラマからラブストーリーになったことと核家族化は、無関係ではないと思います。

ぼくは田村正和さんと随分たくさんホームドラマを作らせてもらいましたが、今は二枚目な役者はいても、チャーミングな父親を演じられる俳優がいなくなってしまった。

そして向田さんが描く、女同士の関係の辛辣さ。短い言葉で、本人が気がついていないこと、あるいは気づいているけれども見て見ぬふりをしている“痛いところ”を、鋭く鮮やかに描く。阿修羅のように、表情はすっとしていても中身はドロドロと他人に嫉妬して、満ち足りているはずなのに、ないものねだりして。「隣の女」のことばかり気にしていたと思ったら、ふと我にかえって急に恥ずかしがったりして。それは人間の変わらない本質なんでしょう。

脚本家としての絶頂期に小説も書き始めて、『思い出トランプ』に収録されたたった三つの短編で瞬く間に直木賞をとり、その翌1981年に夢のように消えてしまった向田さんですが、今も女優たちが彼女の作品に挑戦したがります。女性の生き方がどんどん変わっているいま、ますます向田さんの作品が読まれる時代なのかもしれません。〔談〕

(『波』2023年1月号より)