奈良女が女子大初の工学部を開設するみたいですね。

女性は理工系に向かないなんてのは野郎の側の偏見に過ぎないのではないでしょうか。

これからの時代は性別、出自、経歴、年齢に関係なく能力あるものがその才能を生かせるようにしていかないと日本自体が生き残って国際社会にそれなりのポジションを維持していくことは難しくなるのではないかと思います。個々人の権利や機会の話ではなく、私たちの国という集団の生き残りのために機会平等の実現は必要不可欠と言えます。

【ただよび講師紹介】物理:飯泉摩美先生

ただよびでい~ずみ先生が講師になるってのを歓迎するのもビジュアルにのこのこつられて見に来るってのではなく、物理系で分かりやすく教えることが出来る女性講師の存在が物理系に女性不向きという偏見を取り払う一助になることを願っているわけです。

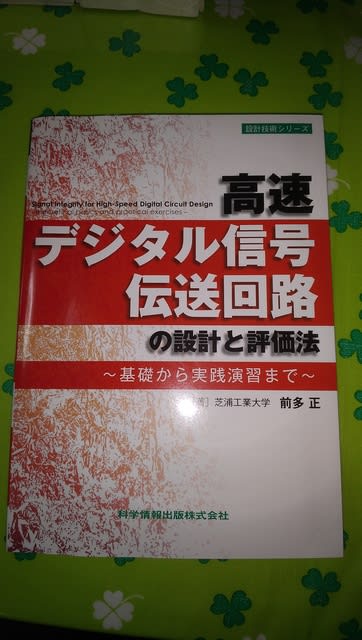

ちなみにい~ずみ先生の講座で何を見ているかと言えば波動の分野ですね。時間的な振動が空間的に伝搬する、私が超苦手とする分野です。電気系でも電力回路に関わるところは振動が分かってれば大抵何とかなる、パワーエレクトロニクスだって搬送波を使って変調を掛ける振動の問題であってパワーモジュール内のノイズやリードのリアクタンスがもたらす効果など波動の知識が必要なところはガン無視で基本波の切り貼りの問題が主になってきます。が信号回路を扱うとなると波動の知識がどーしても必要になる。ってことでい~ずみ先生の講座で基本に立ち返らせていただいているわけです。

さてさて、女性を理工系不向きと決めつけることがいかに偏見に満ちたものであるか、私の体験を交えて説明しますと・・・・

私自身最近長きにわたって第2種電気主任技術者の資格試験で悪戦苦闘していました。この試験、マークシートの1次試験を4科目コンプリートしたら記述の2次試験を受けることが出来るんですが、記述を連チャンで落っこちると振り出しに戻されるという非常にして非情に無慈悲な試験制度設計になっています(笑)。器用な人はそれでも対して苦労することなく免状を取っていくんですが私のような不器用な人間がこの資格を試験で取ろうなどという乱心を起こそうものなら、求められる忍耐力は満員電車で至近距離にいる奴から悪臭に満ちたすかしっ屁をかまされたときに怒りを覚えずにいられることに匹敵します!

で、この試験の特徴と言えば、技術者の数理能力の一つの関門と言える微積分を当たり前に使いこなせるかどうかが問われるわけです。特にマークシートの1科目目の理論なんかは微積分は扱えて当然という前提で出題されています。つまりは微積分を使いこなせるには微積分が何を意味するかということを理解できるというセンスがなければ2次試験進出は出題傾向に依存したまぐれ期待のいちかばちかでしか可能性が残されなくなるわけです。

に積分のセンスを要しない電験3種は試験会場にそれなりに女性受験者が見られます。とてもいいことだと思います。しかし、電験2種になると教室の女性受験者の割合が減ってしまいます。これだけを見ればやっぱ女性は理工系不向きなんじゃね?ってことになりかねませんが、先述の通り1次試験をクリアするには微積分という理工系センスが一定レベル以上にあることが求められます。ってことは女性が理工系不向きってのが普遍の真理であるならば、同程度の人数を教室に集める2次試験になるとさらに女性の割合は減るはずですよね。でも、複数回受けた(←複数回受ける必要があったこと自体が黒歴史じゃね?ってツッコミはいったん忘れてくださいw)1次試験と2次試験の会場で女性受験者の割合はそんなに変わらなかったように思えました。

これが言えることは、電験3種よりディープな理工系の資格と言える電験2種にコマを進める女性が少ないのは、女性には電験2種が難しすぎたり向いてないってことではなく、男性側の偏見が女性の進出を阻んでいるだけなのではないかと思ったわけです。

電気系の技術者を目指す女性が「女のくせに」「所詮は女性」などという人を見下した言説をする野郎に出くわしたなら「右ねじの法則からコイルの磁界の向きを勉強しているんです」などといいながら親指を下向きにその人に向けておいて、心の中では「Go to hell!!」と叫んどきゃいいんです。

実際電気系では電験などの免状が就ける職種を決定する場面も多く、免状を鼻にかけて牢名主の如く尊大にふるまい、上にはへつらい下にはマウントを取るなんて時代劇に見る滑稽な悪役みたいなのもいたりしますが、そんな奴は自分の人間としての価値を下げているだけだってことに気づけない哀れな奴だってことなわけです。