とにかく面白い、我が身を4000年のなかにおける。

という感想など明日、と言っても1秒後ではなく数時間後に。

久しぶりにこの本です、

そしてこのページ、

がんが「怖い病気」である理由はここに書かれています。

「どうして、がんで死ぬのか」という問いには「転移が起こるから」と答えることができます。「転移」とは、がん細胞が血液やリンパ液に乗って全身をめぐり、発生した場所とは異なる臓器やリンパ節に生着して、そこで増えることです。がんは発生した場所で大きくなる限りは、手術で取り除くことができます。しかし、血液やリンパ液に乗って全身をめぐり始めてしまったら、いつまた別の臓器で増えるかわからず、治療は困難になります。

娘の場合、乳がんからどう他の臓器に転移していったのか、その経過についてよく分かりません、昨年暮れに我が家にやってきた段階で既に全身転移という状況でした。

我が身のがんについて最大の関心事は、転移の恐れありや?ということにあります。31日に医師より手術の結果の報告説明がありますが、それがどういう内容になるか? 予測をしてみるのも勉強のひとつでしょう。希望的観測という面も含めて「転移無しの可能性大」とみています。それが素人の甘さだ、となると落差が大きすぎるのですが、「退院証明書」の「転帰」欄の「治癒に近い状態」という箇所に◯印、とりあえずはそれを拠り所に、です。

手術にあたって弾性ストッキングというくつ下を身につけました。こういう目的です、

読めませんね、「手術の際に血栓(深部静脈血栓:血液の中にできる血のかたまり)ができるのを防ぐ目的で装着します」

病院でいただいた説明書には血栓が肺に入るのを防ぐ、とありました。手術前の医師の話のなかでも術後制限が外されたらなるべく歩くようにとありましたが、それも血栓予防なのかもしれません。

私のスマホに計測されている1日平均の歩数は約6000歩ですが、入院日6705手術日91翌日223外出日3276退院日3733でした。多分外出していなかった3日目も500歩ぐらいだったでしょう。

(気がついたらこんな時間になっていました、久しぶりの我が家で娘の様子をみつつでしたので、この後は明日の今日に……)

血尿からはじまった我が身のがん=膀胱がん、はじめはかかりつけの診療所の医師に話したらすぐに地域の泌尿器科を紹介されました。そのクリニックで診察、膀胱内に2㌢くらいの腫瘍があるとのこと、ここで紹介されたのが以前心臓の検査で入院した病院。

それからのことは、https://blog.goo.ne.jp/kaeru-23/e/dce583fd3cfffa9406d989b7057de117

でつぶやいています。

今夜はその手術についての「つぶやき」で、名称はタイトルの通りです。病院からもらった説明書にもこの図がありましたので、

(この図も含めて手術の概要は最後をクリックして下さい)

術後は順調で病院で推定していた23日退院ではなく、21日・明日退院になるとのことです。外来で受診をして入院を決めた時、5日間くらいとのことでしたので入院時には家族にも21日には戻る、と話していました。

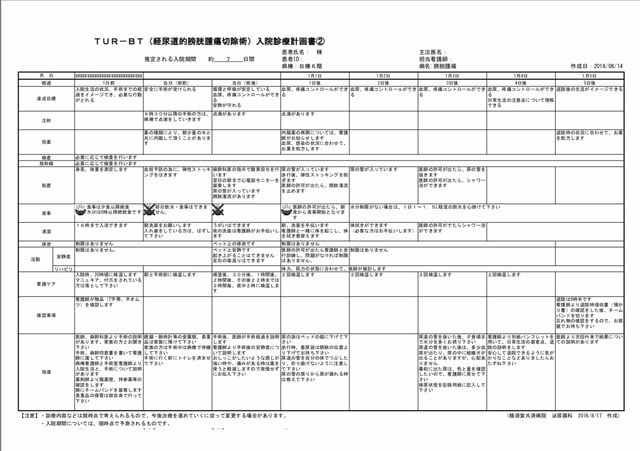

入院してベットで「入院診療計画書」を渡されて退院日が23日なので ?と思って「21日ではないのですか」すると「この計画どおりです」。そう言われれば「分かりました」というしかないわけです。

術後は順調で病院で推定していた23日退院ではなく、21日・明日退院になるとのことです。外来で受診をして入院を決めた時、5日間くらいとのことでしたので入院時には家族にも21日には戻る、と話していました。

入院してベットで「入院診療計画書」を渡されて退院日が23日なので ?と思って「21日ではないのですか」すると「この計画どおりです」。そう言われれば「分かりました」というしかないわけです。

先ほど当病院のHPでこの「計画書」が示されていました。

私が説明にもらったのはこの「書」では未記入になっている患者の名前などが入り、日にちが実際の日程になっているものでした。要はこの手術を受ける患者の大方が必要とする期間なのでしょう。「計画書」の【注意】にも「入院期間については、現時点で予測されるものです」とあります。

kaeru の術後は順調で「早めに」出ても良いですよ、ということでしょう。この「順調」が今月中に受ける「結果についての説明」にもつながっていくか、それが問題です。

遠くの雷は遠雷という季語にもなっていて、雲の動きと合わせて気持ちを不安にさせたりします。がんという病名もその名前に不安を覚えますが、我が身はもちろん親子兄弟などに罹患の動きがなければ、遠い雷鳴だったり微かな稲光でいつのまにか過ぎています。

それが上空を雷雲に覆われ雷鳴と稲光に囲まれた、というのがこの半年以上の我が家の状況でしたが、さらに雷が我が身を貫いた、ということになってしまいました。

どんな雷鳴轟く状況でも、人の身体に雷が落ちるという確率はまことに低いでしょう、新聞種になるくらいに……。一方がん罹患の率はこの間に得た知識では日本人2人に1人、それも男性の方が率は高くさらに高齢期はがん罹患世代だということも知りました。ならば蛙はがんに罹らなくてもkaeru のがん罹患は不思議ではない筈です、という考えに落ち着きまして、昨日病院で膀胱内の腫瘍を切除しました。

一円玉くらいのが2つありました、と言って小さなガラス容器のなかの透明の液体に浮き沈みしている幾つもの5ミリくらいの肉片を見せてくれました。この肉片を検査してどのていどの「悪さ」をする腫瘍なのか、切除跡にがんが残っている可能性があるのか分かるのでしょう。

一ヶ月前くらい血尿が2日続けて出たのです、はじめは薄いこともあり娘をサポートしている途中でもあってあまり気にも止めずだったのですが、次の日はかなりはっきりと「血が混じっている」。

直ぐにがんと結びつきました、実は数年前に血尿のおぼえがあります。今回のことで思い出したくらい、当時あまり気にもとめずがんなどというものとはまったく結びつけませんでした。

そんなことで、今日の午前中に腕の点滴が外されましたが、小便は管を通じてという格好で、ベットの上からの「つぶやき」です。この間「つぶやき」発信器のアイパッドが娘の枕元で音楽聴取の専用器として確保されてしまったこともあり、かなり長期の「沈黙」となってしまいました。

入院中は我がものにと持ち込んできてのご報告です。

こちらも久しぶりですので……、

https://blog.goo.ne.jp/kszh4-shimin/e/77c37e50085fcc021f2d023205cd937c

6月6日は「カエルの日」なのだそうで、ケロケロと鳴くので6月6日ということです。

ふと思ったのが今日のタイトルで、ガンの研究に貢献している動物はネズミ類のようですが、カエルが使われているとすれば、蛙もガンに罹るのでしょうが……。この間見てきたもののなかに蛙とガンを結びつけるものはなかったかと思います。

動物の進化の過程でガンにかかるようになるのはどの段階なのか?ガンという病気が動物の進化の過程で現れてくる、そんな研究をしている人もいるでしょう、いつか目にしたいと思います。

そこで一足飛びにこのお寺の話、

やはりこういうお寺があるということは蛙はガンに罹らない、からでしょう。〝かえる寺〟如意輪寺については明日あらためて紹介します。

「第5章 再発と転移」の内容を目次で見ますと、がん幹細胞という細胞の名前が目に付きます。

「がん」ー61ー での引用文のはじめの部分です、

〝がん〟が怖い病気とされる理由のひとつに、治療後かなりの確率で、再発と転移が起こることがあげられます。

この「再発と転移」とがん幹細胞とは深い関係にあります、それはこの見出しに示されています。

転移や再発の原因は「がん幹細胞」?

こういうことです、

再発の原因は残ってしまったがん細胞ですが、最近、これが普通のがん細胞とは異なる「がん幹細胞」である可能性が高いことがわかり(ました)。がんがほかの臓器へと移動する転移も、がん幹細胞があると仮定すると説明しやすくなります。

こう説明されると「幹細胞とはどういう細胞なのか?」と聞きたくなります。答えは

「幹細胞とは、自らと同じ細胞を増やす能力(自己複製能)と、さまざまな細胞に分化する能力(多分化能)をもつ細胞です」

それを初期胚という受精卵が数回分裂した細胞を例にとって図解したのがこれです。

がん治療とがん幹細胞。(p174)

ひとつのがんからいくつかの細胞を採取すると、そのなかには、性質の異なるがん細胞が幾種類も存在しています。これを「がんの不均一性」と呼びます。さまざまな性質のがん細胞があるので、がん細胞の特定の性質をターゲットに治療すると、その性質を備えていないがん細胞が残ってしまい、再発すると考えられます。不均一ながん細胞のなかに、がん幹細胞は含まれています。がん幹細胞とは、さきほどの幹細胞の定義から「がん細胞を無限につくり出せる細胞」ということになるので、どのような治療をしても、がん幹細胞が残っていたら再発は避けられません。(アンダーラインはkaeru)

この本を受け取りにいってきました、

友人宅で話し込んで帰りがけに目に入ったのが、見慣れたジャンバー。「これ俺のだよね」と手にしたら彼が「そうかい、うちのではない」と。

本だけでなくジャンバーも置いてきていたのでした。本を忘れていっただろう、という連絡はもらったがジャンバーのことは気づかなかったのだろうか。お互い80歳をこしている、気づくこともマダラになっているのだろう。

とにかく手元に本が戻ったので「がん」に戻らねばと思います。

この章からで、

この章の内容は、

〝がん〟が怖い病気とされる理由のひとつに、治療後かなりの確率で、再発と転移が起こることがあげられます。がん治療では、いったんうまくいったようにみえても、目にみえない小さながん病巣が手術でとりきれずに残っていて、それが再び増殖したり、薬物療法(抗がん剤治療)や放射線治療でいったん小さくなったがんが再び大きくなったりすることがあります。これが「再発」です。

一方「転移」とは、がん細胞が血液やリンパ液に入り込み、その流れに乗って最初に発生した場所とは異なる臓器や器官へ移動し、そこで増えることをいいます。

再発や転移が起こると、がんの治療は圧倒的に難しくなります。本章では、がん治療終了後に起きる「再発」と「転移」についての最新の知見を紹介します。

目次としては、

となっています。

早稲田議員のFbです、

どういう映画か、

https://gantetsueiga2018.amebaownd.com/

今日は婆さんが外出していたので、半日以上娘と時間を共にして過ごしました。

ほとんど庭にいましたが幼い頃庭でどう過ごしたか・杉の木にのぼり風に揺れることを楽しんだ、道路から庭への斜面を滑って遊んだ、柿の木から落ちて手の骨にヒビ(この時は私も家にいて救急車に連絡した、小学生一年だったか)、などなど。

この映画の内容はここで見ることしか分かりませんが、がん患者にとって誰とどういう会話が「処方箋」になるか、治療法とか薬とは別の側面から大切なことでしょう。

この本が見つからない、身辺が余りにも雑然としていてその中のどこかにあるはずと思い込んで、そのうち出てくるだろうと考えていたら、ある人から電話が……「本を置いて行ったのはアナタではないか」と……。

そうですと答えたのだがどうしてその家にあるのか? 確かに上がり込んで話し込んで美味いコーヒーをいただいて帰って来たことはあるが、その本を持って行った記憶もない。

でも、自分の記憶とか思い込みとか「その積り」より、あることの方が現実なのだから近いうちに伺います、と返信。戻ってくるまで「がん」を「読まない」ことにします。

この本の紹介画面は書籍管理アプリのひとつでアップしました、このアプリ使えそうです。