九谷陶器会社が明治22年に解散したことは前の稿で触れている。

それによって、再興九谷のひとつ、吉田屋窯の系統が60年余りの歴史を終えた。

だが、それはあくまでも「窯」という場所の歴史であって、

その10年前に会社を辞した清七は独自に創作を続けていた。

九谷本窯の誇りは脈々と受け継がれていたのである。

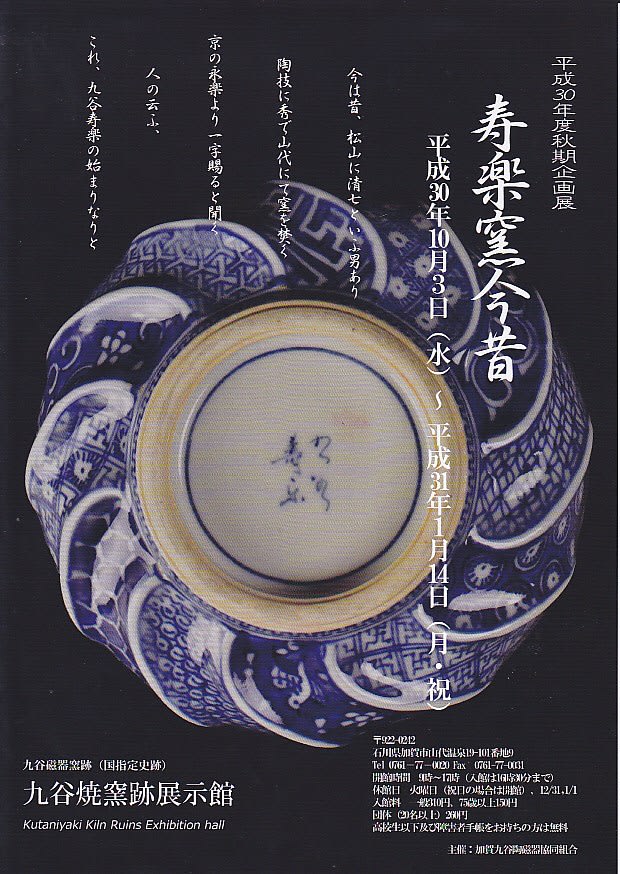

そして昨秋、その九谷陶器会社の記憶が詰まった九谷焼窯跡展示館で、

清七の没後百年を偲び、「寿楽窯今昔」と題した企画展が催されたのだった。

清七は師匠の永楽和然とともに素地の改良に取り組んだので、

その素地を活かした「赤絵」と呼ばれる焼物がほとんどなのだが、

そのなかで、まず目に留まったのがこの茶器だった。

「ひょっとして祖父が描いたのかな」ふと、そう思ったのだが、

幼い頃、私が知る祖父はすでに隠居で、テレビ中継の相撲が好きだった、程度の記憶しかなく、

亡くなったずいぶん後で、「元は絵付師で、赤い馬の絵が得意だった」という伯母から聞いた話を思い出したのだった。

しかし、その絵が祖父のものなのか、残念ながら、その真偽はわからない。

赤絵人物図 徳利

色絵葦鷺図 水注

「寿楽作」──。

当然のことであるが、展示された作品すべてにそう銘打たれている。

だが、それらは決して清七ひとりの功績ではない。

「寿楽窯」と呼ばれた製造所に集まった多くの陶工たちの仕事の結集でもあるのだ。

職人たちによく遊んでもらった──、何度も聞かされた、父が幼かった頃の記憶、

そして、また、作家であり、茶人でもあった従兄が残したこんな文章を思い返しながら、

作品一つひとつをゆっくりと眺めたのだった。

今日、陶磁器は名のある作家のもとにおいて、美術品として、芸術品として高く評価されている。

しかし、もともと、陶磁器は芸術品として作られたものではない。

日用必需品として製作され、その過程において、いいものをつくろうとする陶工たちの純粋さが、

美術品として評価されるまでに昇華させていったのである。

明治・大正期の陶工たちもそうであった。

生活を賭け、時には一つの作品に精魂を傾けていい製品をつくろうとした。

そのなかから、すぐれたものが数多く生まれた。

しかし、ほとんどが無銘で誰の作かはわからない。

陶工というのは、しょせん、そういう宿命にあるのかもしれない。

貧しい中で、ひたむきに生き、純粋にいいものをつくろうと努力し続けたのである。

中田善明著「九谷の文様」から抜粋

寿楽こと清七は、その従兄の、そして私にとっての高祖父にあたる。

この稿の最後に──。

実家の玄関に「寿楽」と書かれた表札がまだ懸けられている。

「寿楽」を継ぐものなどいないにもかかわらずである。

子供の頃、「ジュラク」が何を意味するのか、父に聞いた。

そして、父が他界した後は、年の離れた従兄から、さらに詳しい話を聞いた。

ところが、ほとんどが口伝でしかなく、私の子供たちにもちゃんと伝えられないでいる。

何かの機会に整理しておきたいと常々思っていたのだが、

それが故あって、今回の稿となった。

一方で「こんなことを記して何になる」との思いもあった。

だが、このまま風化させてしまうのも忍びないし、

いつか、子供たちがこのブログに気づいて、

先祖のこと、そして、実家に残されたわずかばかりの作品に

多少なりとも、興味をもってくれればそれでいい、と思った次第である。

Mike + The Mechanics - The living Years

※ 作品の写真は、九谷焼窯跡展示館(石川県加賀市)で開催された企画展「寿楽窯今昔」に展示されていたもので、

撮影制限のかかっていないものです。

※ 参考文献

九谷の文様 中田喜明 著 京都書院

和全九谷の華 中田喜明 著 中田康成・向陽書房

ひがし茶屋街 金沢市東山

ひがし茶屋街 金沢市東山

朝もやの港区あたり:新宿超高層ビルから

朝もやの港区あたり:新宿超高層ビルから