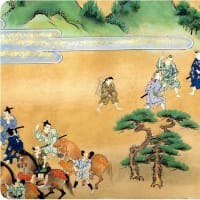

”小督の局”に、そっと文を差し出す”冷泉の少将隆房”

<本文の一部>

なかにもあはれなりし御ことは、中宮の御方に侍はれける女房の召し使はれける

女童(おんなわらは)、思ひのほかに龍顔に咫尺(しせき:寵愛をうけること)する

ことあり。

ただ世のつねにあからさまなる御ことにてもなく、夜な夜なこれをぞ召されける。

まめやかなりし御こころざしふかかりければ、主の女房も召し使はず、かへっ

て主のごとくにぞかしずきける。そのかみ謡詠にいへることなり。「女を生みて

も悲酸することなかれ。男子を生みても喜歓することなかれ。男は侯にだにも封

ぜられず。女は美たるゆゑに后に立てる」といへり。

この人、女御、后、国母、仙院ともあふがれなんず。めでたかりけるさいはひ

かな。その名を葵の前といひければ、人内々は「葵の女御」なんどぞ申しける。

主上(高倉帝)このよしを聞こしめして、そののちは召されざりけり。御心ざしの

尽きたるにはあらねども、世のそしりをはばからせ給ふによってなり。

主上つねは御ながめがちにて、夜の御殿にのみぞ入らせ給ふ。そのときの摂籙

松殿(藤原基房)、「されば心ぐるしきことにこそあらんなれ。御なぐさめたてま

つらん」とて、いそぎ後参内あって、「さ様に叡慮にかけさせましまさん御こと

を、なんでう仔細か候ふべき。くだんの女房とくとく召さるべしとおぼえ候。

俗姓たずぬるにおよばず。基房やがて猶子にし候はん」と奏せさせ給へば、主上

聞こしめして、「いさとよ(さてどうかな)、そこに申すことはさることなれども、

位を退いてのちは、ままにさるためしもあんなり。まさしう在位のとき、さ様の

ことは後代のそしりなるべし」とて、聞こしめしも入れざりけり。松殿力および

給はず。御涙を押さへて、御退出あり。

そののち主上なにとなく御手習のついでにおぼしめし出だされけるあひだ、緑

の薄様の匂ひことにふかかりけるに、ふるき歌なれども、おぼしめし出だしてあ

そばしけり。

しのぶれど 色に出でにけり わが恋は

ものや思ふと 人のとふまで

この手習を、冷泉の少将隆房御心知りの人にて、これを取って、くだんの

葵の前に賜はらせければ、顔うちあかめ、「例ならぬ心地出できたり」とて里へ

帰り、うち臥すこと五六日にして、つひにはかなくなりにけり。「君が一日の恩

のために、妾が百年の身を滅ぼす」とも、か様のことをや申すべき・・・・

(注)カッコ内は本文ではなく、私の注釈記入です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらまし>

(1)高倉上皇には、”葵の女御”にかゝわるおいたわしいお話があった。

それは、”中宮”に仕える”女房”に、召し使われる”女童”を寵愛する

ことが多く、中でも「葵の前」という女童は、人々が内々に「葵の女御」と

呼んでいたほどであった。高倉帝はこのことをお聞きになって、世の非難を

遠慮して、お召しにならなくなったという。

(2)藤原基房(時の摂政)は、帝がお心を悩まされることなくお召しになれるよう、

女童「葵の前」を、自分の猶子(相続を目的としない養子)にいたしましょう

と申し上げるが、後の世のそしりを受けることを案じて帝はお聞き入れには

ならなかった。

(3)高倉帝はこの後、手習いのついでに「葵の前」のことを思い出して、古い歌

をお書きになったりした。

しのぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人のとふまで

帝の意中を心得た 冷泉の少将隆房 は、これを「葵の前」に見せる、すると

「葵の前」は気分がすぐれないと、里へ帰ってしまい臥すことわずか数日で

ついに亡くなってしまう。

(4)落胆する帝のお心をしずめようと、中宮の方より「小督」という女房をお側

に仕えさせるが(桜町中納言・成範卿の娘)、この「小督」殿は、実は冷泉の

少将・隆房卿が、かつて見染めた女房で深く愛していたが、今は帝に召され

た身として、未練の涙に濡れるばかりであった。

(5)隆房卿は、せめて姿なりと”ひと目”見たいとの思いで、参内しては局の辺

に佇んではみるが、「帝に召された上は、たとえ少将(隆房)でも言葉を交わ

したり、文を見ることはできない」と、「小督」は言葉もかけないでいたの

であった。

(6)太政入道(清盛)は、姫(徳子)が高倉帝の中宮に、そして一人は冷泉少将隆房

の妻になっているので、このまゝ「小督」が宮中にいるかぎり、心配が絶え

ないと、宮中から出そうと考えたが、「小督」はこれを伝え聞いて、内裏を

ひそかに逃げ出していずこともなく去ってしまった。

(7)帝は「小督」を探すように 源仲国に命じ、仲国は嵯峨野辺を捜し歩き、折

からの琴の音をたよりに探し当て、帝の文をさし出だす。

もちろん、「小督」に戻る意思はなかったが・・・・。

(8)仲国は取って返し、帝に「小督」の文を奉ると、帝は「これからすぐに、行

って連れて参れ」との仰せに、仲国は、清盛に知れることを恐れたが、やむ

を得ず嵯峨野へ向い、なだめすかして「小督」を内裏に連れ帰り、人目につ

かない場所に隠し忍ばせる。

そして夜ごとのお召しの中に、姫宮(治承元(1177)範子内親王・後の坊門院)

のお誕生を見る。

(9)清盛は、いかにしてかこのことを伝え聞き、「小督」をだまして宮中から連れ

出して、尼にしてしまう。心ならずも尼となった「小督」は、嵯峨野の辺に寂

しく住いしたという。(時に二十三歳)

(10)高倉の帝は、これらのことを心苦しく思われてか、ついに病に臥しやがてお亡

くなりになってしまう。(養和元年・1181)

(11)後白河法皇は、悲しみごとが打ち続き悲嘆にくれていた。

永万元年(1165):第一王子・二条院の崩御、

安元二年(1176):孫・六条院の崩御と、

同年:后の建春門院も世を去り、そして、

治承四年(1180):第二王子の高倉の宮(以仁王)が討たれ、

今また高倉院に先立たれる。

悲しみの至って悲しきは、老いて子におくれたるより悲しみは無し・・と

この後、さすがの清盛も、不穏な政治情勢の収拾を

後白河院に託さざるを得ず、院との関係修復のため

厳島内侍腹の御子姫を入内させ、華やかな儀式を取

り行ったという。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます