中国の高考は独自の出願方式なので、とても優秀な人がレベルの高くない大学に行くことがある。日本ももし国立大学しかない場合には、似たようなことが起こり得る。第一志望に不合格の場合、二次募集や後期日程に出願するしかないからだ(県立高校の入試と同じ)。日本は優秀な人のリスク回避手段として、私立大学の入試は別になっている。しかし貧乏人にその選択はつらい。

失敗を挽回するチャンスとして、大学院における学歴ロンダリングが可能である。本来行きたかった大学へは、修士課程から行けばよい。

学者の業界、特に理系には、旧帝国大学か、それに準ずる大学(筑茶神千横)の出身者(ロンダリングを含む)ばかりである。それ以外にはあまりお目にかからない。私学(早慶など)も分野次第だが意外に少ない(博士までずっとという人とか)。うちの職場もそんな感じだ。私学文系受験の世界で、三教科(国英社)の偏差値(最近では恐ろしく高いけど)での優劣が熱く論じられているのがバカバカしく思えてくる。

---

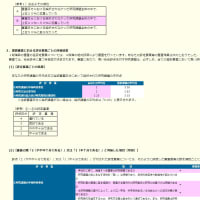

第一志望の北京大学(合格点が80%として)に落ちても、第二志望の清華大学の合格点が78%だったら、79%とっていれば、第一志望の78%の人より優先してくれますか。それだとよい制度といえます。しかし、北京大学の入学者が全員確定しないと、合格者を確定できないですね。東大と京大を同時受験できた1990年ころ、両方受かった人がほぼ東大を選んだので、京大は後で大量に追加合格を出すことになった。

---

やっぱりそのとおりでした。全落ちしない自信があれば、これでいいわけです。

1982年の日本の大学入試が中国と同じシステムだったとしても、私は、東大理1、東大理2、京大理、と書いたと思います。