2018/10/26京都府八幡市の正法寺と石清水八幡宮を訪ねた。

✿正法寺(しょうぼうじ)浄土宗

建久2年(1191)に鎌倉幕府御家人・高田蔵人忠国(たかだくろうどただくに)により開祖し、志水家の菩提寺となりました。室町時代に住職となった伝誉上人は後奈良天皇の帰依を受け、天文15年(1546)に勅願寺となった。志水家の娘・お亀の方(相応院)が、徳川家康公の側室にあがり、家康公の第9子で後の尾張徳川家初代・義直の母となり、のち当寺は尾張藩の厚い庇護を受けつづけ寛永6年(1629)頃には相応院の寄進によって本堂・唐門・大方丈(いずれも重要文化財)が建立されました。

・阿弥陀如来及両脇坐像(あみだにょらいおよびりょうわきざぞう)

正法寺の本尊は観音勢至菩薩(かんのんせしぼさつ)を従えた阿弥陀三尊像です。両脇の菩薩は、脇侍には大変珍しい「跪坐」(正座又は大和座り)の形がとられています。制作年代は鎌倉初期と推測される。

〇阿弥陀如来坐像(重要文化財)

檜材寄木造の座像(丈六)は鎌倉時代の快慶作ではないかと推測されています。

説法印はチョット珍しい中品中生(ちゅうぼんちゅうしょう)のを結びであり、光背には13体の化仏(けぶつ)を配した像長約4.8m(台座・光背を含む)と大きい仏像です。平成20年(2008)に設立した「法雲殿」に納めてありました。 《写真なし》

〇山門

〇石標「尾張大納言義直候 母堂相應院殿墓所 正法寺」

〇山門前の東高野街道風景

〇地蔵堂

〇唐門(重要文化財)

〇本堂(重要文化財)

〇扁額(へんがく)

額は、後奈良天皇(室町時代)から賜った額字(書)をもとにつくられました。寺号「正法寺」という扁額が掲げられています。

〇逆輪(さかわ)

本堂を支える屋根の垂木飾りには、金箔の「逆輪」が装飾されています。

〇大方丈(重要文化財)

〇鐘楼(京都府指定文化財)

〇方丈居間と庭園

〇東照権現堂

〇開山堂

〇墓所(左が相応院供養塔)

✿男山ケーブル

男山ケーブル駅から男山ケーブル山上駅まで約3分利用して下車、ゆるい坂を登り清峯殿で昼食の松花堂弁当を頂いたあと参拝に向った。

✿石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)国宝(平成28年(2016)2月9日指定)

平安時代初め、清和天皇の貞観元年(859)南部大安寺の僧・行教和尚は宇佐八幡宮(大分県)にこもり日夜熱祷を捧げ、八幡大神の「吾れ都近き男山の峯に移座して鎮護せん」との御託宣を蒙り、同年男山の峯に御心霊を御奉安申し上げたのが当宮の起源です。

御祭神は比咩大神(市寸島姫命、多岐津毘賣命、多紀理毘賣命)、応神天皇、神功皇后です。

〇一ノ鳥居と扁額(八が鳩の字で有名です)

〇三ノ鳥居

〇南総門と橘の紋

〇楼門

〇楼門:蟇股と欄間 神鳩(くちばしの「阿」「吽」)

〇幣殿(お払いを受けた。)

〇目貫の猿

〇黄金の雨樋(中央にある湾曲部分の青銅製に金箔)

〇信長塀

〇楠木正成公の楠

〇灯籠(請台部分にある鳩のくちばしが「阿」「吽」)

〇茶室(鳩峯庵(きうほあん))

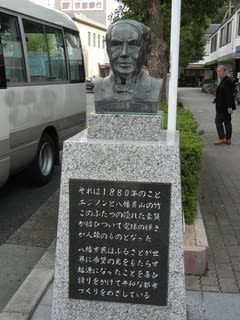

〇尺八郡山流流祖の顕彰碑

〇エジソン記念碑

✿流れ橋(上津屋橋)

木津川に架かる橋で全長356.5mの日本最長級の木橋です。特徴は増水時の抵抗を減らすため、床板が流れるように設計されている。

✿石田神社

四季彩館の隣の神社

《尾張国との繋がり》

●相応寺(そうおうじ)浄土宗

当寺は今は名古屋市千種区城山町ですが、もともと東区山口町にあった、昭和の初めにこの地に移された。

寛永20年(1643)尾張藩徳川義直が、母相応院お亀の方の菩提のため建立した。

慶安3年(1650)義直の遺体を当寺に安置して供養し、のち定光寺に葬った。

〇お亀の方の墓碑「相応院殿信誉公安大禅定尼」

〇義直公直筆の扁額

以上