2016/05/19西三河の古刹を訪ねる。(松平郷、瀧山寺、大樹寺)

『尾張文化の会』のメンバー34名と見学に行って来ました。(No379)

コースは松平郷(高月院・松平東照宮)→真福寺(昼食)→瀧山寺→大樹寺でどこも新緑の綺麗な場所でした。

✿松平郷(国指定史跡)

この地は南北朝の頃、在原業平(平安時代初期の貴族「歌人」で平城天皇の孫)の十九代子孫といわれる在原信盛が、この地を領有し舘を構えていた「外下山郷」を「松平郷」と改称した地であり、松平氏発祥の地として知られる「松平郷」です。

✿高月院

当山は貞治6年(1367)の創設で、松平家(徳川氏の始祖)の菩提寺であり、徳川家康から寺領100石が寄進され、明治維新まで時の将軍から厚い保護を受けてきました。境内には、松平家墓所があり、在原親氏、泰親、親忠夫人の墓が並んでいます。また、現在の山門や本堂は寛永18年(1641)に徳川家光によって建立された文化財です。

本堂前の山門

山門

○松平氏墓地(国指定文化財)

徳川家康の祖先である松平氏の墓地です.

松平親氏の墓所 (中央に初代親氏 右に二代泰親 左に親忠夫人)

宝篋印塔

○見初めの井戸

その昔、在原家の屋敷に七つの井戸があり、その一つです。

見初めの井戸

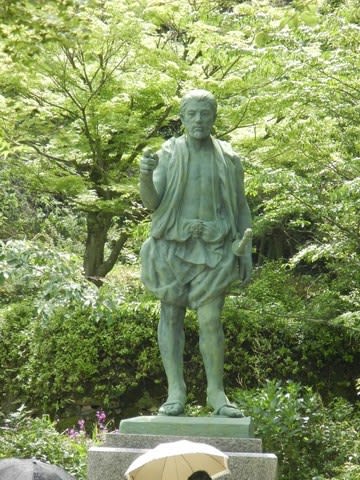

○松平太郎左衛門親氏像

徳川家の始祖、松平太郎左衛門親氏

親氏像

○松平親氏公願文の碑

天下和順 日月清明

風雨以時 災厲不起

国豊民安 兵戈無用

崇徳興仁 務修禮譲

「天下は和に従い日々清明であれば災い起こらず、国は富み民は安らかで戦いは無用。

よって人は常に徳を尊び、いつくしみの心をもって礼を厚くし、共生きの心で人格の向上に努めるべし。」

(出展:無量寿経)

松平郷広報パンフより

親氏公願文の碑

✿松平東照宮

当神社の祭神は、誉田別命、徳川家康公、松平親氏公の他六柱です。

松平氏の氏神として若宮八幡宮を奉祀し、元和5年(1619)に久能山東照宮より家康公の御分霊を勧請して合祀して「松平の東照宮」と呼称します。

神殿

○108枚の天井画

2015年10月に徳川家康公四百年記念祭に拝殿格天井画108枚が愛知県の漆芸家、安藤則義の手により描かれた。

格天井

○松平家(徳川家康公)の産湯の井戸

石畳で囲い石段を下りて水を汲むように出来ている。また、石板の蓋のある井戸は当寺としては極めて珍しいと伝えられています。

産湯の井戸

ニの井戸

三の井戸

○松平氏発跡地の石碑(愛知県)

石碑の刻印

✿真福寺

○多宝塔

この塔は「法華経」見宝塔品の説によって釈迦如来・多宝如来の二仏が並座する。『人々が望めば何時でも何処でも現れ、法を説き、方便によって様々な苦しみを除くとされる』云われています。

多宝塔

✿瀧山寺(たきさんじ)天台宗

天武天皇の御代に役行者小角(おづね)はこの地に堂を建てたのが始まりで、保安年間(1120~1123)になり、仏泉上人永救(比叡山で修行)が布教のため三河国に参られたおり、荒廃した瀧山寺跡に霊場を建て布教活動で寺院を建立させた。その後に寛伝上人(源頼朝公のいとこ)が住職になり源頼朝の厚い信仰を得た。江戸時代には、亮盛上人が将軍家光公に見出され寺領を賜りました。

○聖観音・梵天・帝釈天三尊像(国指定重要文化財)

本尊として頼朝の歯と髪を納めた聖観音と、梵天・帝釈天の三尊像を仏師、運慶・湛慶父子に造らせた。聖観音は頼朝の等身大といわれ聖観音像をX線撮影したら、頭部内に小さな納入品が針金で吊るされているのが「頼朝の歯と髪が入っているのではと言われている」ことが判明したそうです。

聖観音・梵天・帝釈天三尊像

○本堂は国指定重要文化財であり、三門(仁王門)は飛騨の内匠藤原光延(みつのぶ)が建立した国指定重要文化財であります。

本堂

三門(仁王門)今回は車窓よりの見学。

○瀧山寺は岡崎観光文化百選で有名な「鬼まつり」が盛大に行われています。

✿瀧山東照宮(国重要文化財)

三代将軍家光の命により勧進されたものであり、日光、久能山とともに、東照宮三宮とされて、現存の東照宮社殿は正保3年(1646)に建てられ、徳川家康公誕生の地の守護である瀧山寺隣地に瀧山東照宮と称します。

拝殿

✿大樹寺(だいじゅじ)

文明7年(1475)松平4代親忠(家康公から5代前の先祖)が創建されたものであります。

家康(19歳)の時、桶狭間合戦により、今川義元が倒れたので身の危険を感じ、当寺に逃げ帰り、住職の登誉上人に先祖の墓前で自害すべく覚悟のほどを表わすと、上人の言葉は『厭離穢土・欣求浄土』(おんりえど・ごんぐじょうど)と訓し、悩める家康は思い留まった。家康公は『戦国乱世を住みよい浄土にするのがお前の役目』この寺で歴史的に大きく変化した場所です。

本堂(県指定文化財)

多宝塔(国重要文化財)

天文4年(1535)松平清康公が建立されました。

鐘楼(県指定文化財)

○当寺よりよりほぼ南、約3Kmの岡崎城を拝む展望(ビスタライン)

大樹寺山門より岡崎城を望む。

以上

炭焼窯

炭焼窯

歌碑が建っている。

歌碑が建っている。 仁王門

仁王門 本堂

本堂 地蔵堂

地蔵堂