2024/01/17名古屋市千種区史跡散策路 山口街道と民俗史跡めぐり

山口街道沿いに今もなお残る人々の信仰を集める民間信仰を訪ねた。

山口街道は山口町から東の猪子石に向かう巡見使とよぶ使者を派遣し天領の視察する時に通った街道と呼ばれる道です。

茶屋ヶ坂の名は旧山口街道沿いのこの地に1軒の茶店があったことに由来すると云われる。

コースは茶屋ヶ坂駅→三十番神社→神葬墓地→永弘院→上野天満宮→弘法堂→金森明神→上野天満宮別宮跡→茶屋ケ坂公園→ちょろちょろ弘法→横堤→馬頭観音→長福寺→茶屋ヶ坂駅です。

✿三十番神社(さんじゅうばんじんじゃ)

陰暦の1日から30日までの毎日を交替して法華経を守る神を三十番神といい、その神々を祀った社だといわれる。

祠

✿吉見幸和の墓(よしみよしかずのはか)<神葬墓地>

吉見幸和(1673から1761年没)は神道学者で、儒学や武術などもきわめ、『新撰尾張風土記』の編さんに携わったと伝える。

「正四位下行左京大夫源朝臣幸和之墓」と幸和の刻印がありました。

ここの管理者は愛知県神社庁です。

墓地 墓石

✿永弘院(ようこういん)

天文七年7(1538)、上野城主下方貞清が建立した寺であり、本尊は薬師如来を祀った寺院である。

城主下方貞清は、戦乱の世で戦場を駆け巡る日々が多くなり、武運長久と一族の安穏を祈願するために信じ崇めていた「勝軍地蔵菩薩」を祀るための堂を寄進し、寺を心の拠り所とした。

山門

本堂 鐘楼

三階菱の紋 「清和源氏、小笠原家、武田家の家紋」

戦争傷跡(山門)

石標(勝軍地蔵)

上野城址碑

可愛らしい小坊主地蔵

✿上野天満宮

上野天満宮は千年前の平安時代中期に陰陽師・安倍晴明の一族がこの地に住んだ折、菅原道真公を慕ってその御神霊をお祭りされたのが上野天満宮の起源と伝えられています。

名古屋には「三大天神」と呼ばれる合格祈願の聖地が存在する。三大天神は「山田天満宮」「上野天満宮」「桜天神社」で、この三社を巡って合格祈願する「名古屋三大天神参り」も有名です。

石標 鳥居

拝殿 御神牛

清明殿

天神みくじ

菅原道真の和歌「東風吹かば にほひをこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」

✿弘法堂(こうぼうどう)

廿日弘法ともいわれ、毎月20と21日に地域の人が集まり、「お待夜(おたいや)」を催す。

お堂の中には石仏が祀られている。

お堂 地蔵

✿金森明神(かなもりみょうじん)

源平の合戦で失明した平家の武将(景清)は眼病に霊験があるといわれている。

この地域では「景清さま」と呼ばれている。

祠

✿上野天満宮別宮跡(うえのてんまんぐうべつぐう)

上野天満宮のお旅所。小さな祠が2023年10月頃まで建てられていた。

祠跡

✿茶屋ケ坂公園(ちゃやがさかこうえん)

茶屋ヶ坂の名は、昔山口街道のこの辺りに一軒の茶店があったところからついたといわれる。

入口 石標

✿ちょろちょろ弘法(こうぼう)

昔は崖の下に清水が出ていてちょろちょろ弘法と呼ばれていたそうです。また弘法大師が祀られ「弘法清水」とも呼ばれている。

祠

✿横堤(よこづつみ)

香流川の治水対策として、あふれた水をくい止め、矢田川に導くために幕末に築かれた土堤である。

堤の西側 堤の東側

✿馬頭観音(ばとうかんのん)

安永九年(1780) 馬頭観音と平成十年馬頭観音と二体が祀られている。

馬頭観音 説明版

✿長福寺(ちょうふくじ)

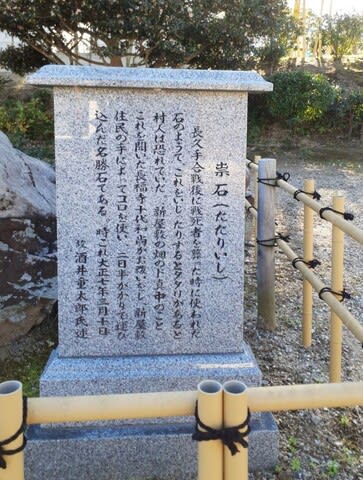

黄檗宗の寺院で境内には、小牧・長久手の戦いの戦死者を弔った「たたり石」と呼ばれる石が祀られている。

石標 本堂

たたり石 説明版