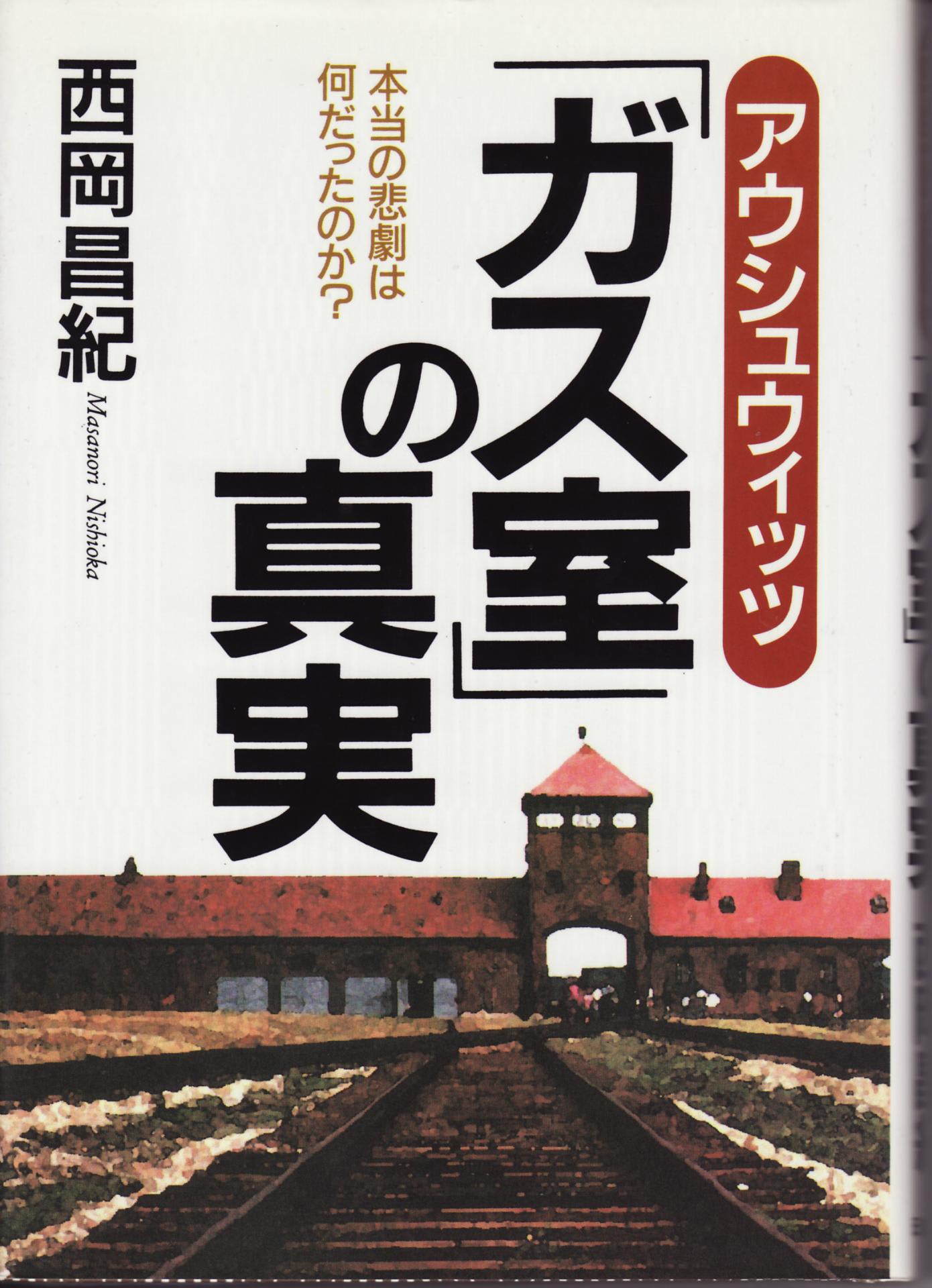

▲『アウシュヴィッツの争点』など歴史見直し論の本、反論本、収容所図録、案内など

『アウシュヴィッツの争点』 1995年リベルタ出版など 1-1

2015年、第二次世界大戦終結から70年の年、日本の敗戦からも70年の年でもあったから、メディアでも、春から、第二次世界大戦の終結についてのニュースを流していた。ということは、文藝春秋社から発刊されていた『マルコポーロ』という雑誌の廃刊からも20年ということになる。1995年2月号『マルコ・ポーロ』はなぜか、阪神淡路大地震のちょうど同じ日に発刊されていたのである。以前に、インターネットで検索をして、『マルコポーロ』の一部複製版のようなものは見つけて印刷していたのだが、2011年3月の震災の整理で、コピー資料は段ボール納めてしまい、なかなか見つからない。こうなったら、回収されてしまった『マルコ・ポーロ』を見つけ、併せて、西岡昌紀の著書『アウシュヴィッツ ガス室の真実』 1998年日新報道 をなんとしてでも捜し出してやろうと思っていたのである。

去年2015年には『アウシュヴィッツ ガス室の真実』は何度も「日本の古本屋」で検索をかけてもヒットしないでいたのである。やむなく、「アマゾン」で検索してみるとようやくヒットした、それっとばかり、値段を確かめてみると、なんと8000円也。

1995年『マルコポーロ』が廃刊になった頃はまだバブルの余韻が残っていて、仕事はあるも「貧乏かつ暇全くなし」だったのだが、2015年の今では定年退職故、さらに貧窮度は上がっている。

1冊8000円では、こればかりは公共図書館で借りて読もうかと、地域の基幹図書館で検索するも在庫をしていないので・・・・・・借りられない。どうする?

しかし、今では、「貧乏・暇なし」 → 「貧乏かつ・暇あり」に、大変貌を遂げているわけだ。晴れて、この世の生産信仰・GDP信仰からはおさらばしている。

資金はなくても、なんとかなる。

まだ、私の自由時間は湯水のごとく残っていると早合点し、妄想することにする。

インターネットで片っ端から検索をかけて『アウシュヴィッツ ガス室の真実』の本の行方を追う。

かすかな記憶を辿って、そういえば、「木村愛二」のホームページで、西岡昌紀の本の写真を見た記憶が蘇ってきたのである。木村書店のホームページは、長年の老舗古旅館の増築の迷路構造みたいになっていて、なかなか目的の部屋にたどりつけないのだが、行きつ戻りつ探しているうちにようやく木村書店が扱う本の注文部屋に到着。

新刊そのものの状態で、しかも、送料無料。積年の捜し物をようやく木村書店で入手。木村書店では、木村愛二が『噂の深層』で書いていた論考も、探すのに随分苦労した、『マルコ・ポーロ』の資料版も送付してくれた。ありがたい。

・

・

もっとも、ごく最近に至り、アマゾンで検索してみたら、西岡昌紀の『アウシュヴィッツ ガス室の真実』は電子版が出ているようだ。あちこち、ネット放浪して寄り道したおかげで、思いがけない文章や資料倉庫にも出会ったりと、ネット検索の階層の奥まで探すと、興趣をそそるホームページに行き着いたこともあった。今考えると無駄なことは何一つないのだ。迂回して、寄り道をすればするほど、「世界の真相の深層」を知る手がかりが得られるようだ。

・

・

我が家の長年使用してきたXPパソコンの調子が悪く、ハード・ディスクに保存していたデータも復帰叶わず、ようやく、OS乗り換えて、多少WINDOWS10の初歩の操作を覚え、ようやくブログ再開できる状態になってきた。

・

・

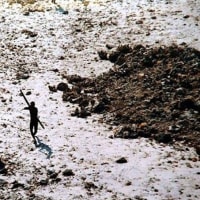

今日のブログの先頭にある本の写真にあるように、2016年4月まで、ブログ中断の間、ヒトラー政権による、政治弾圧・人種差別・隔離政策・収容所の実態など、これまで読んできたものを探したり、第2次世界大戦後の戦後処理に対する見直し論の論争のいくつかを入手して読んでみた。

1995年当時には、門外漢の歴史分野のことであったということもあるのだが、今の時点では、そんな言い訳は通らず、

2016年の今では、世界のさまざまな場所で陰謀工作の跡が見え隠れしているという世界政治の認識は、常識の類になりつつあるのではないだろうか。そのような事態の中で、当時よりも「マルコポーロ事件」を考える、展望が開けてきたように感じる。

「真実とされたことは、疑ってはならず」という、ある種の信仰が、真実とされたことの中にかなり、混じっていたのではないだろうか。もしかすると我々は、いつも起こっていたことだったのだが、相変わらず戦争プロパガンダの演出の上で、踊っていただけではなかったのではないだろうか?という思いを禁じ得ない。のである。

戦争犯罪の物証や、その科学的論拠も何を使用したものか確認した上で自分は納得したものだったのかと言うと、どうも記憶が怪しいのではと、最近しきりに思うようになってきた。だから、戦後世界史の始まりをもういちど、最初から辿ることにしよう。

そうなると、順序としてはこうなる。第2次世界大戦の終末としての、ニュルンベルグ裁判を、自分の曖昧でいい加減な記憶から解放して、学び直すということだ。東京裁判も、同じだ。

1 ニュルンベルグ裁判では、その裁判の判決をどんな物証で判決を下していたのか。

a 裁判で審理するにあたって、反証状況も含めて、告発側と、弁護側のそれぞれの人員や構成はどうなっていたのだろうか。

b どのような方針で、ニュルンベルグ裁判が行われたのだろうか?

↓

2 ニュルンベルグ裁判以後、一般的な書物、事典、辞書、あるいはメディアの報道、記事、歴史教科書(それぞれの国の、それぞれの時代の)、映画、記録映画、再現ドラマなどなどによって、個々人の記憶は、その時代の当事者だった人も含めて、さまざなな時間と空間で起きた出来事の素材・出来事の推移のすべてを一貫して見聞し、俯瞰し、展望した目撃者などはあたりまえのことだが決して存在しない。

いずれにせよ、どこかで、誰かが作成した、「記録」、「記憶の記録」を意識的にか、無意識的にかはともかく、利用して、それぞれ視点を持ち、それぞれの視覚で考える、従って当然死角を伴っていることを内に自覚しながら考える、あるいは他者の視点を借りながら、記憶して、「ある出来事の全体性」をかろうじて、希望として保っているように見るのだからだ。

↓

だから、いきなり面と向かって、あなたは、もう殆ど生きた経験もしていない人々が多数を占める時代の中で、第二次世界大戦をどう学習して、どういう風に記憶してますか?と問われると、目に焼き付いた映像の記憶といえば、かつて見た映画の一こまだったり、記録映画の映像だったり、教科書の写真だったり、新書や、単行本の中に出てくる記録写真などの「記憶写真」だったりする。

だから確かに、多くの人にとって、凄惨な第二次世界大戦の戦時・戦後の画像は多くの人がどこかで見、どこかで脳裏に残像として残っている。しかし、文脈上の映像とその内容、またその説明の短い説明・キャプションとセットで、正確に覚えているかというとどうも怪しい記憶しか残っていない。

調べる必要があって、詳しく、写真とその写真の正確な説明文を、その著書の文脈上の趣旨との距離を認識しながら、自分の認識状態をも自覚しながら、同時に読もうという態度を持たないでいると、記憶というものは曖昧になり、どこの収容所の写真で、どこの国の人が撮ったものなのかと問われると答えられる人は、随分と少ないのではないだろうか。

中には邪悪なプロパガンダとしての合成写真を、真実の写真と勘違いしたり、別の収容所で亡くなった発疹チフスの死者や餓死者の映像と、アウシュヴィッツ収容所での死者と混同して記憶していることもあり得る。考えたくもないことだが、今までの記憶の本当らしさは本当なのか、ただ、思考停止して、正視していなかった可能性もあるのだから。

最近のニュース映像でも、2016年ベルギーでの空港を狙ったとされるテロ事件があったのだが、事件後いち早く監視カメラに写った事件の映像とされるものがテレビで放映されたのだが、実はその映像は、ベルギーのテロ事件とは何の関連もない、以前に起きていたロシアでの空港爆破事件の映像が使い回しされたりしていたのだから、細心の留意が必要なのだ。

・

・

・

今考えれば、1995年、『マルコポーロ』 2月号の回収と、廃刊後の推移は、メディアと言論人の萎縮を通して、今日の安倍政権下の日本のニュース報道の体質と深く重なっていることが、20年の隔たりを通して、さらに俯瞰的・立体的に見えてきたように思う。

こんな状況では、安倍政権が手にしようと画策中の「伝家の宝刀・非常事態法」で戦前の戒厳令にも似た状況に、ひとつ、大災害やテロが生じれば簡単に戒厳令発令世界に再突入できる。

すでに、先のマルコ・ポーロ事件の文藝春秋や、日本経済新聞も、ユダヤに関する本の新聞広告の文言の件で抗議を受け、いともたやすく謝罪文を掲載した経緯がある。

むのたけじが言っているように、「とうに(大手)報道メディアはくたばっている」のだ。

「歴史見直し論」は、ある人たちからは、「歴史修正主義」者と呼ばれ、親ナチ派と同じ扱いを受け、(現に、親ナチ派の傾向の人もいるので、話はそう単純ではないのだが) 非難囂々の嵐だったようだ。

リベラル派で活動していて、こんな人がと思う人が「歴史についての見直し論」の提起内容を全く読むことなく、無視を決めてかかる人がいるようである。

「真理とされているもの・事実とされてきたものが実は検証に耐えうるものによって提起され、本当だったのか」と問いを発することにより、科学的思考も、歴史理論も、長い試行の過程を通して、その未熟さも可能性も鍛えられてきたはずである。

科学も歴史理論も「信仰」では、真理や、歴史的事実には到達しない。信仰も含めた通説、これも長期にわたる検証なしに通説が共同体で承認されていくと、もはや個人的な努力では覆せない「民族的神話」に昇格していく。「神話的創造」だ。

こうなると、歴史の誤読や、誤解は、千年単位の展望がないと解読や、変更が効かなくなるものもある。

法も、規則・条例から、法律・条約・憲法に至るまで、その持ちこたえる論理の寿命が、長短が予測され、存在するように、民族神話、神概念・共同体の倫理規範などは、変化するのは、500年とか1000年単位の年輪を要するものもあるかも知れない。

いや、プロパガンダによって、新たな「世界神話創造」ができるかも知れないと、ほくそ笑んでいる輩がこの世界にいないとも限らない。

「あまりに巨大な嘘は人間に完璧な思考停止を促し、判断力を狂わせ、プロパガンダの思うまま、集団暴走を止められなかったのかもしれない」と、しきりに思うようになってきた。

2016年4月初旬、『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』1972年サイマル出版会をブログで紹介しようとしていたのだが、付箋を貼って読んでいるうち、ガス室のことが、あまりにリアルすぎて、どうもおかしい、とこの告白遺録が遺された経過について、ほかに記述のある別の著書を参照していくと、アウシュヴィッツ収容所長ルドルフ・ヘスは、アウシュヴィッツ収容所を開設したものの戦争末期に至るまでつとめた所長だったのではなく、1941年~1943年の在任で、短期の別の所長在任の後、最後の所長はリヒャルト・ベイアーと言う人物で、本当は1943年から1945年の在任だったこの人物こそがアウシュヴィッツ収容所の末期の凄惨な「絶滅収容所」とされる本当の実態の鍵を握る人物であったと考えられるのである。最後のアウシュヴィッツ収容所長だったリヒャルト・ベイアーは1960年まで逃亡していて、行方不明であったのである。

したがって、ニュルンベルグ裁判では、当然のことだが、この最後のアウシュヴィッツ収容所長の尋問なしに、ニュルンベルグ裁判が行われて決着していることである。

つまり、一番大事な「絶滅収容所」を論証する用件を満たすはずの、1943年~1945年に至る最後のアウシュヴィッツ収容所長だったリヒャルト・ベイアーの証言告白調書なしに裁判が図られていることである。

また、アウシュヴィッツ収容所の初代所長ルドルフ・ヘスの告白は、拷問の上で調書が作成されていたことが、判明してきたことである。

また、1960年に逮捕された、最後のアウシュヴィッツ収容所長リヒャルト・ベイアーは、なぜか拘禁中に健康診断で全く異常なしと判断されていたにも関わらず、健康診断の2週間後1963年6月23日に死亡している。現在のような検察官の可視化された尋問調書が録音されて、また映像でも記録されていれば、アウシュヴィッツ収容所での真相は、明白になったはずであった。逮捕されてから長期間拘束されているはずだから身体検査は細かくされ、重要人物であったわけであるし、自殺防止などのため常時監視・管理されていたはずなのであるが、ベイアーは毒物による死亡であったようである。

おそらく、先のルドルフ・ヘスの告白を否定する供述しか得られないため、ニュルンベルグ裁判の根幹をなす、「絶滅収容所」としての構造管理を認める自白記録を得られなかったからなのではないのだろうか。

最後のアウシュヴィッツ収容所長(1943年~1945年の間所長をつとめた)リヒャルト・ベイアーは

「(アウシュヴィッツ収容所には)ガス室をみたことはないし、そんなものが一つでも存在するということも知らなかった」という主張をしていたと言うのである。

「絶滅収容所」であることの証拠を根底から否定する供述を述べていたが故に、ベイアー所長は抹殺された疑いがあるのである。

戦争最末期のアウシュヴィッツ収容所長は逮捕され、長期にわたり尋問もされているはずであるが、被告人死亡により、それまでの経緯の記録の全貌も明らかになってはいない。なぜか・・・・?

つづく

次回は下の西岡昌紀 『アウシュヴィッツ 「ガス室」の真実』1998年 日新報道から