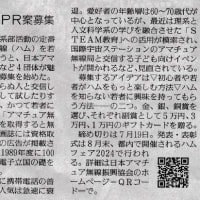

先日のクリスタル用のソケットが到着しました。

大阪のT氏がわざわざ送ってくださいました。

以前に使用していたものと言うことですが、タイト性の立派なソケットです。

クリスタルについてJR7HAN花野さんが有る疑問を投げかけてきました。

それは「HC-6Uの3倍オーバートーンは見たことが有るけれど、FT-243の3倍オーバートーンは見た事が無い」と言うものでした。

これは私も知りませんでした、確かに古いCQ誌の広告を見てもHC-6UやHC-18Uなら有ります。

もう少し古くなるとE-Ⅰ型、k型などが有りますが、FT-243の3倍オーバートーンは見たりません。

さて真意は如何に。

追記

FT-243にも3倍オーバートーンが有りました、このクリスタルは3倍オーバートーンでした。

大阪のT氏がわざわざ送ってくださいました。

以前に使用していたものと言うことですが、タイト性の立派なソケットです。

クリスタルについてJR7HAN花野さんが有る疑問を投げかけてきました。

それは「HC-6Uの3倍オーバートーンは見たことが有るけれど、FT-243の3倍オーバートーンは見た事が無い」と言うものでした。

これは私も知りませんでした、確かに古いCQ誌の広告を見てもHC-6UやHC-18Uなら有ります。

もう少し古くなるとE-Ⅰ型、k型などが有りますが、FT-243の3倍オーバートーンは見たりません。

さて真意は如何に。

追記

FT-243にも3倍オーバートーンが有りました、このクリスタルは3倍オーバートーンでした。

とくに厚みがあるのはダメだとか。

確か昭和40年代の初めを境にアマチュアの世界もHC-6Uに変わっていったようですね。

3倍オーバートーンではない43MHz、無事に発振するかな。

低周波も高周波も基本的にはHzという単位で表される振動です。

トランペットなどの金管楽器では同じ運指で唇の締め具合により倍音列を演奏します。

ハ長調(#も♭もつかない調)で ド・ソ・ド・ミ・ソ・シ♭・ド という倍音列です。振動数で表記すれば、多分、水晶の倍音列もこの関係があると思います。

木管楽器は音程に合った運指をするのが普通ですが、クラリネットなど時折「キャッ」という、いわゆる「リードミス」をすることがあります。

偶然「フラジオレット」の音を出してしまったことによります。

サックスでも、このフラジオ音域を自在に使って「ピッピキピッピキ」と演奏する達人がいます。

高次倍音のうち、目的の倍音を出すため、人為的にLPF・HPFをかけられるように訓練しています。

ギターやバイオリンでも運指の力加減でフラジオレット音が出ますよね。

無線工学と音響工学には共通点がありますね。

ところで、タイト製は樹脂製に比べて高周波的にメリットが大きいのでしょうか。

絶縁性・耐熱性に優れているのはわかるのですが

そうそう」、AMの送信機の逓倍もC級動作の増幅器を使って同調回路で倍数の周波数を取り出しています。

自然の摂理と言いますか、面白いですね。

NHKの時報は最初の3点は440Hz、最後の「ポーン」が880Hzです。

1オクターブ上がると振動数が倍になります。

この時報の音名を「A」といいます。ハ長調の「ラ」です。

赤ん坊が生まれたときの「産声」が「ラ」の音に近く、人生最初の音だから、アルファベットの最初の文字にしたと言う説があります。

ピアノの調律師さんはこの「A」の音叉一本でピアノを調律します。

音叉はきれいなサインカーブを描く音質です。水晶も同じですね。

楽器の音色は低次・高次の倍音をどのように含んでいるかで決まってきます。

もしかするとスプリアスの多い音が好まれるのかも。

無線機はそういう訳にはいきません。

私は自作を含め、何台かアンテナチューナーを使用してますが、

SWRの低下以外に、スプリアス除去のフィルター効果も期待できますよね?

アンテナチューナーはローパスフィルタと違いバンドパス効果が有る為に、2倍3倍のスプリアスの他に、IFによるヘテロダインされたイメージ的なスプリアスも除去することが出来ます。

同時にファイナルに対する負荷の最適化を図ることが出来ますのでファイナルの動作が安定します。

真空管を使用した古いタイプの無線機でもローパスフィルタとアンテナチューナーを組み合わせる事により-50dBを確保することが出来ています。

人間の聴覚は綺麗な正弦波を美しいと感じることは出来ないので適当に高次倍音を持っていたりした方が心地よさを感じますね。

先日KVDさんとも話していたのですが、私たちも440と880Hzはだいたい正確にとることが出来ます。

4度5度で12音階を振り分ける事も出来ますよ。

だいたい1セント単位でずれを判別することが出来ます。

ですのでギターだったら音叉もチューナーも無しでほぼ正確にチューニングできますよ。

これ、隠れた特技です。

あれは音ごとにピッチ調節のVRが付いてるんですよね?

人間は20~2万、イヌは~5万、コウモリは~30万Hzが可聴域だそうです。

若い人の携帯プレーヤーでのヘッドフォン難聴が増加しているそうですが、老人性難聴と同じで、高音域から聞こえなくなっていくそうです。

私もだいぶ耳が劣化してきて、家内にTVの音が大きいと注意されます。

ヘッドフォンで無線機のノイズを聴くのは良くないのですが・・・

言葉は母音と子音からできていて、特にカ行・サ行の子音は高音域が重要です。

「今日は良い天気ですね」は

KYOU-WA-YOI-TEN-KI-DESU-NE

子音を取ると

OU-A-OI-EN-I-EU-E

となり、気の毒ではありますが、幼少時から子音を聞くことなく育った人の発声に近くなります。

この頃、TV音声を聞きやすくする補助スピーカーの広告が気になります。

初期のエレクトーンは一番高いオクターブをLCで発振させ、それを分周してオクターブを作っていましたよ。

その後は音源のICを一発の発信で管理していました。

時代が進むとサンプリング音源やコンピュータ制御になりまし。

今はどうなっているのでしょうね。

古い「無線と実験」に電子オルガンの造り方が掲載されていました。

エレクトーンはやはりアナログではなかったのですね。

八幡宮境内の喫茶店に昔ハモンドオルガンがありました。真空管内蔵という話です。ピッチ調節はどうしたのでしょうか。

高校生の頃、本の記事を参考に「電子ホイッスラー」を製作して、ブラスバンドのチューニングに使用しようと目論見ましたが、6BM8が暖まるにつれ、どんどんピッチが変動し、使い物になりませんでした。

エレクトーンは電子回路が故障すれば基板ごとアッセンブリー交換でしょうね。

そういえば9R42Jや9R59の時代から9R59Dに変わり、部品がプリント基板に並んでるのを見て、信頼性・安定度が上がったのだろうなと感心したものです。

なんだかんだいって今日も4時頃まで掛かりそうです。

さらに明日は秋田に出張・・年寄りには堪える。Hi