本来的には「道を行くこと。旅行すること」との一般的な意味しか持たなかった「道行」という語であるが、それが「浄瑠璃・歌舞伎で、道中を描く舞踊。多く心中・駆け落ちが扱われる」ようになったいきさつを考えてみたい。

まずは、「道」を「行く」という文が、名詞化されて「道行き」となるのは見易いところ。

川ばたの岸のえの木(榎)の葉をしげみ 道行人(みちゆきびと)のやどらぬはなし

(川端の岸の榎の葉が生い茂っているから、旅人でそこで野宿せぬ者などはいない)

などが古い例(「道行人」=旅人)。

それが、『太平記』(応安年間―1368 - 75の成立と言われている)になると、

落花の雪に踏み迷う、片野の春の桜狩り、紅葉の錦きて帰る、嵐の山の秋の暮れ、一夜を明かす程だにも、旅寝となれば物憂きに、恩愛(おんあい)の契り淺からぬ、我が故郷(ふるさと)の妻子(つまこ)をば、行方も知らず思いおき、年久しくも住みなれし、九重の帝都をば、今を限りと顧みて、思わぬ旅に出でたまう、心の中(うち)ぞ哀れなる。(「俊基朝臣再び関東下向の事」)道中の経過を表す「道行文」が現われる。

能楽の方でも、世阿弥元清作(1363? - 1443?)と言われる『高砂』に、

高砂や此(この)浦船に帆をあげて 此浦船に帆を揚げてとの「道行」がある。

月諸共に出で汐(しお)の 波の淡路の島陰や 遠く鳴尾の沖すぎて

早住の江に着きにけり 早住の江に着きにけり

以上を考慮にいれると、どうやら旅の経過を視点を移動させながら(映画の移動撮影のように、というよりは「すごろく」のように、スポットを線で繋ぐ形で)語るという形態は、ほぼ室町時代初め頃には完成したと考えられるのではないだろうか。

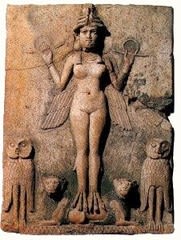

ここで興味深いのが、「仏教の練り供養や神の巡幸を〈道行〉という」との事実である。

実際の旅はともかくとして、どうやら、このような文藝に表れた「旅」において、主人公は「神」となっているようなのである。

さて、ここで考えねばならぬのが、中世と呼ばれるこの時代、「旅」とはどのようなものとして、人びとに捉えられていたか、ということである。

「旅をしている間、とくに神社、寺院への物詣などの場合には、さきほどのお籠りなどと同様、旅人は間違いなく世俗の縁とは切れているのではないかと思います。それだけではなくて、道や辻のような場も少なくとも中世にさかのぼりますと、やはり同様の場だったので、そこでおこったことは世俗の世界には持ち出さない、逆にいえば、そこでおこったことはその場だけですませるという慣習があったことを、鎌倉時代の文書に引用された『関東御式目(おんしきもく)によって証明することができるのです。」と、網野善彦『日本の歴史をよみなおす』(ちくま学芸文庫)にある。

つまりは、旅の過程にあって、人は、一種のアジール* にいると見なすことができよう。

*アジール 「アジールは人類学や宗教学では、古くからよく知られた主題である。神や仏の支配する特別な空間や時間の中に入り込むと、もうそこには世俗の権力やしがらみによる拘束が及んでいない。」(中沢新一『僕の叔父さん 網野善彦』(集英社新書)