玄関の色紙です。

薬師寺管主、山田法胤さん

「見てござる 聞いてござる

佛は皆 知って ござる」

このところ、また『政治と金』の問題が・・・

政治家の「阿留辺畿夜宇和(あるべきようわ)」も

考えさせますね。

家に一冊、白洲正子さんの『明恵上人』

現代日本のエッセイ、講談社文芸文庫本がありました。

本の解説は、河合隼雄さん

どちらもなかなかすっと頭の中にはいってきません。

『あるべきようわ』を

もう少し委しく語ったものが、伝記の中にあり、

主観的に感じていただければと思い、

抜書きいたします。

『或時上人語て曰く、我に一の明言あり。

我は後世を資からんとは申さす。

只現世に有べき様にて有んと申成。

聖教の中にも行ずべき様に行じ、

振舞べき様に振舞へとこそ説き置かれたれ。

現世には左之右之あれ、後生計り資かれと

説かれたる聖教は無きなり。

仏も戒を破て我を見て何の益かあると説給へり。

仍て阿留辺畿夜宇和と云七文字を持つべし。

是を持つを善とす。

人のわろきは、態とわろき也。

過ちにわろきには非ず、悪事をなす者も、

善をなすとは思はざれども、

あるべき様にそむきて、まげて是をなす。

此の七字を心にかけて持たば、

敢て悪き事有べからずと云々』

また明恵上人は、六波羅探題(後の三代執権)の北条泰時との

二人の最初の出会いは、不審者としてであったが、以後

上人を敬う泰時は、度々高山寺を訪れ法談に及んでいます。

「我不宵蒙昧の身にありながら、

辞するに理なく、

政を務りて天下を治めたることは、

一筋に明恵上人のご恩なり」と語り、

そして泰時には

『只太守一人の心に依るべし。天下の欲深き訴えが来らば、

我が欲心の直らぬ故ぞと知りて、我が方の心を返して、

我が身を恥しめ給うべし。

彼を咎に行い給うべからず。

たとえば我が身のゆがみたる影の、

水に映りたるを見て、我が身をば正しく成さずして、

影のゆがみたるを怒りて、影を罪に行わんとせんが如し』

と説いたそうです。

明恵上人が泰時に教えたのは、政治の技術ではなく、

政治の「あるべきようわ」についてであり、

末法思想が流布している中にあり、

いかに生くべきかという現実的な問題だったようです。

なお明恵上人は生涯の持仏として

「仏眼仏母」の掛け軸を持っておられ、

「もろともに あわれとおぼせ み仏よ

きみよりほかに しるひともなし」

と詠まれております。

薬師寺管主、山田法胤さん

「見てござる 聞いてござる

佛は皆 知って ござる」

このところ、また『政治と金』の問題が・・・

政治家の「阿留辺畿夜宇和(あるべきようわ)」も

考えさせますね。

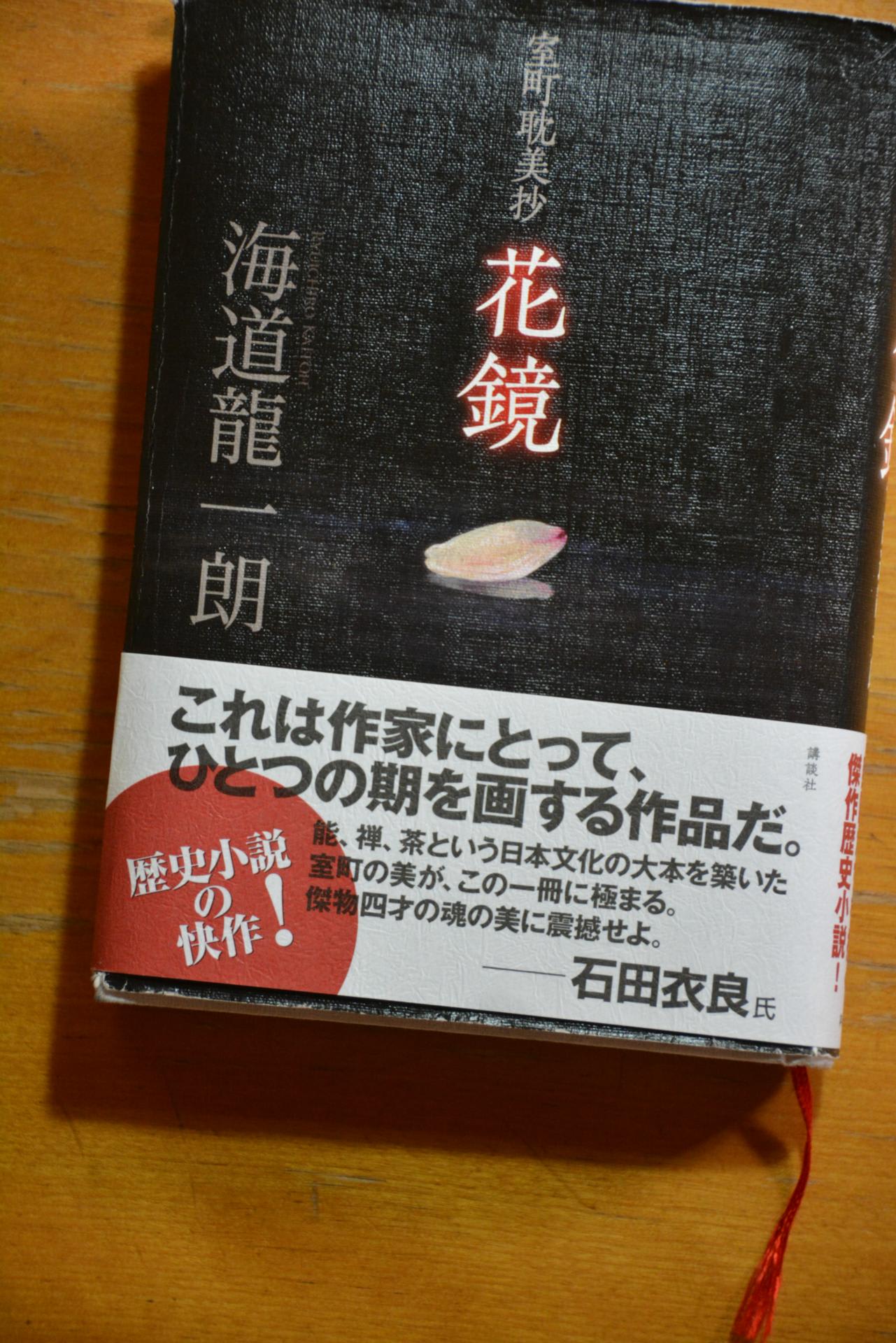

家に一冊、白洲正子さんの『明恵上人』

現代日本のエッセイ、講談社文芸文庫本がありました。

本の解説は、河合隼雄さん

どちらもなかなかすっと頭の中にはいってきません。

『あるべきようわ』を

もう少し委しく語ったものが、伝記の中にあり、

主観的に感じていただければと思い、

抜書きいたします。

『或時上人語て曰く、我に一の明言あり。

我は後世を資からんとは申さす。

只現世に有べき様にて有んと申成。

聖教の中にも行ずべき様に行じ、

振舞べき様に振舞へとこそ説き置かれたれ。

現世には左之右之あれ、後生計り資かれと

説かれたる聖教は無きなり。

仏も戒を破て我を見て何の益かあると説給へり。

仍て阿留辺畿夜宇和と云七文字を持つべし。

是を持つを善とす。

人のわろきは、態とわろき也。

過ちにわろきには非ず、悪事をなす者も、

善をなすとは思はざれども、

あるべき様にそむきて、まげて是をなす。

此の七字を心にかけて持たば、

敢て悪き事有べからずと云々』

また明恵上人は、六波羅探題(後の三代執権)の北条泰時との

二人の最初の出会いは、不審者としてであったが、以後

上人を敬う泰時は、度々高山寺を訪れ法談に及んでいます。

「我不宵蒙昧の身にありながら、

辞するに理なく、

政を務りて天下を治めたることは、

一筋に明恵上人のご恩なり」と語り、

そして泰時には

『只太守一人の心に依るべし。天下の欲深き訴えが来らば、

我が欲心の直らぬ故ぞと知りて、我が方の心を返して、

我が身を恥しめ給うべし。

彼を咎に行い給うべからず。

たとえば我が身のゆがみたる影の、

水に映りたるを見て、我が身をば正しく成さずして、

影のゆがみたるを怒りて、影を罪に行わんとせんが如し』

と説いたそうです。

明恵上人が泰時に教えたのは、政治の技術ではなく、

政治の「あるべきようわ」についてであり、

末法思想が流布している中にあり、

いかに生くべきかという現実的な問題だったようです。

なお明恵上人は生涯の持仏として

「仏眼仏母」の掛け軸を持っておられ、

「もろともに あわれとおぼせ み仏よ

きみよりほかに しるひともなし」

と詠まれております。