円成寺浄土式庭園 2022.10.26

10月も後半に入り気温がグーッと下がり木々も色づき始め

むし暑かった夏が嘘みたいに爽やかな青空に

さて、茶道を学ぶ事は手前作法だけではなく精神面も大事な事とされ

両面の錬成を目標として七事式が作られたと教えていただきました

七事式は徳川中期に裏千家八代又玄斉一燈宗室宗匠は

兄である表千家如心斉天然宗左宗匠とともに

中国宋代の仏書(1125年完成)『碧巌録(へきがんろく)』の

『七事随身』の精神を基に七事式を創定されました

偈頌

七事とは 花月 互換機鋒看仔細

且座 是法住法位

廻り炭 端的底看聻

廻り花 色即是空凝思量即背

茶カブキ 千古千今截断舌頭始可真美

一二三 修証即不無染汚不得

員茶 老倒疎慵無日 閑眠高臥対青山

このように無学宗衍 の偈頌をあてはめ

禅機こそ精神的基調であるとされている

花月は七事式の中で最も変化に富み基本となる式

花月の偈頌「互換機鋒看仔細」とは

自分は客座に着いていても折据が回ってくれば

取り札により自席を立ち亭主となって

点前座につき点前を・・・・・・

このようにたえず座の動きを見極め

どのような変化があり運命が変わろうと動ずることなく

変化に応じて働きができるよう機鋒を仔細にみていなければ・・・

そこで風炉最後のお稽古は、平花月之式の次の段階に学ぶ式

といえる付物花月のひとつ「炭付き花月之式」「濃茶付花月之式」

を行いました

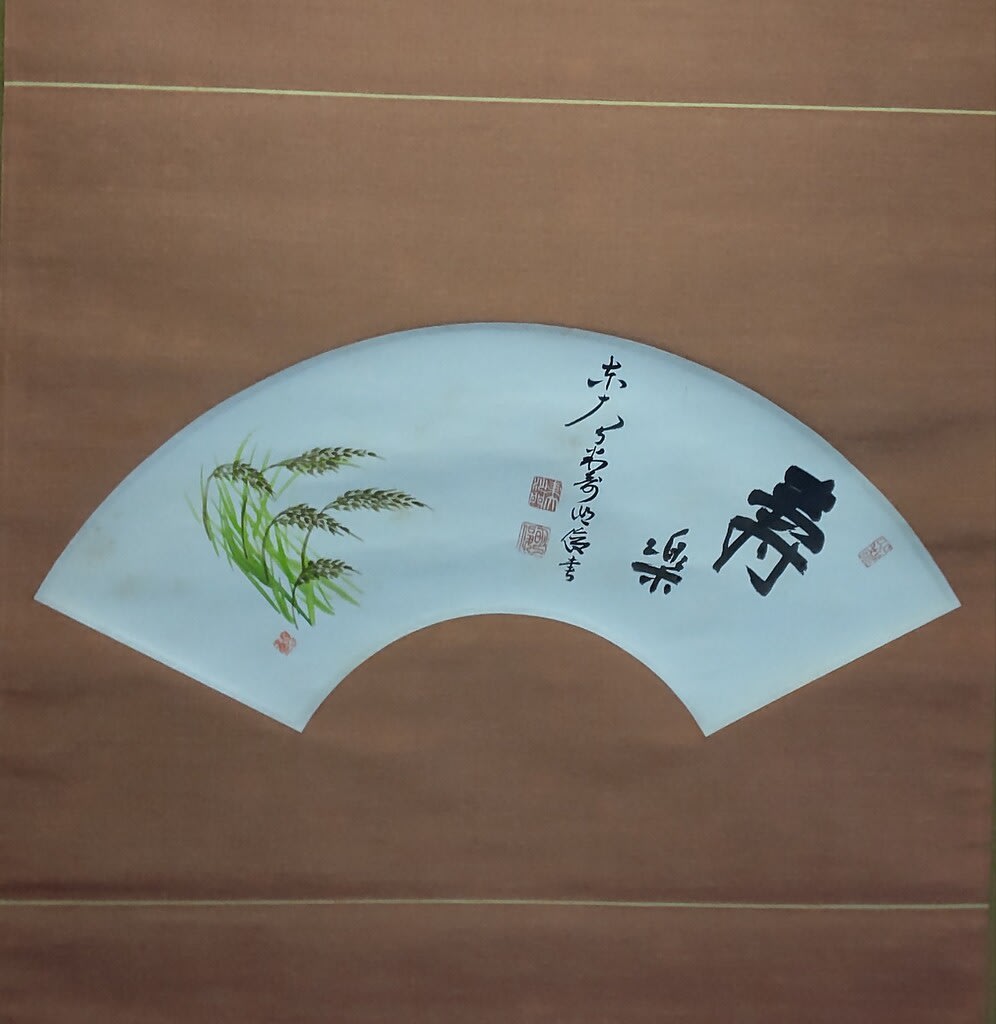

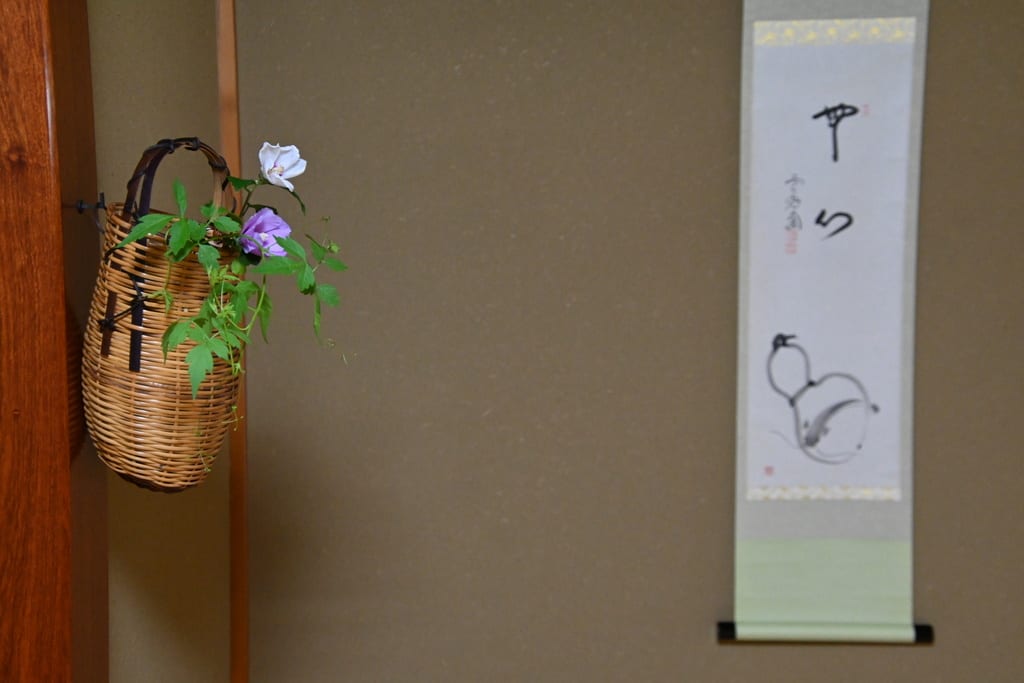

秋明菊と水引 軸は豊作の喜び『寿楽』

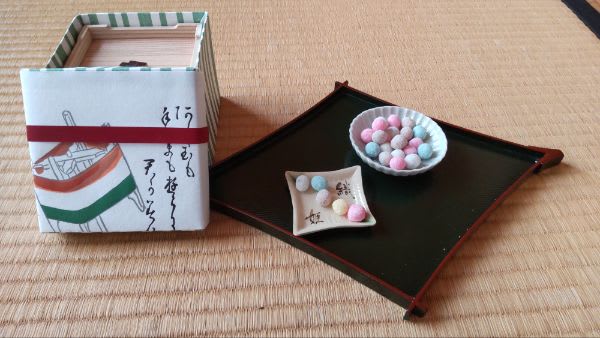

お菓子は 青きな粉で作ったすはまの『枝豆』

栗と安穏芋で『山苞』 琥珀糖の『お月様』

花月の式も少しは楽しめるようになってきましたよね。

7/23

7/23

四季の山野草より

四季の山野草より

率川神社

率川神社

ホタルブクロ

ホタルブクロ ユキノシタ

ユキノシタ

5/24

5/24