奈良町界隈はインバウンドの外国からの旅行者でいっぱい

もちろんマスクなし

コロナ禍の奈良町が懐かしく思うほど

三条通👇御蓋山

6/24三条通

6/24三条通新型コロナウイルス感染症対策分科会会長だった尾身茂氏

26日に「第9波が始まっている可能性がある」との発言され

26日に「第9波が始まっている可能性がある」との発言され

新型コロナ変異ウイルス XBB.1.5株対応ワクチン

秋にも接種が始まると厚労省が述べられ・・・

まだまだ注意しなければということ

真夏日一歩手前の29.7℃まで上がった当日

エアコンをON、換気にも注意しながら

稽古茶事ではマスクは外しましたが

一盌で御茶をいただく事はせず

薄茶も茶盌を替えて・・・・・

年初の初釜の茶事では、密にならないよう

お弁当を頼んで、煮物椀だけ作っておりましたが

今回の水無月の稽古茶事

正午の茶事がしたいと五月の末に思い立ち

6月25日、なんとか6人、私を入れて7人と少人数で

「夏越の茶事」を行う事ができました

これは2020年10月に「名残の茶事」をして以来の事

初風炉は運びでお稽古しましたので

水無月になり6月は茶事に向かって

棚で初炭、濃茶、後炭、薄茶のお稽古を主に

特に亭主、半東になる方は頑張りましたね

花は桔梗、蛍袋、撫子、半夏生と蔓草を

鮎籠に活けました

さてこれから前日から準備した懐石を紹介します

向付は水菜に大葉を被せ枕にして「貝柱」を

水前寺のり、莫大、山葵を添え、加減酢をかけました

汁は小さな子芋が出てきましたので合わせ味噌に子芋を

向付、汁

向付、汁煮物椀はゴマ豆腐に小豆をちらし「水無月豆腐」に

トマトのすり流しに蛇の目胡瓜を添えました

煮物椀

煮物椀焼肴は「スルメイカ」を幽庵焼に

焼肴

焼肴預け鉢は「厚揚げとスナップエンドウ」の炊き合わせ

預け鉢

預け鉢強肴は「夏野菜と海老」のサラダ風酢の物

強肴

強肴小吸物は梅酢を二滴ほどたらし「青梅」のかけらをちらす

小吸物

小吸物八寸は「オクラ」と「稚鮎」

八寸

八寸主菓子は、水無月の稽古で

「青梅」「紫陽花金団」「水無月」をお出ししていたので

青梅

青梅 紫陽花金団

紫陽花金団  水無月

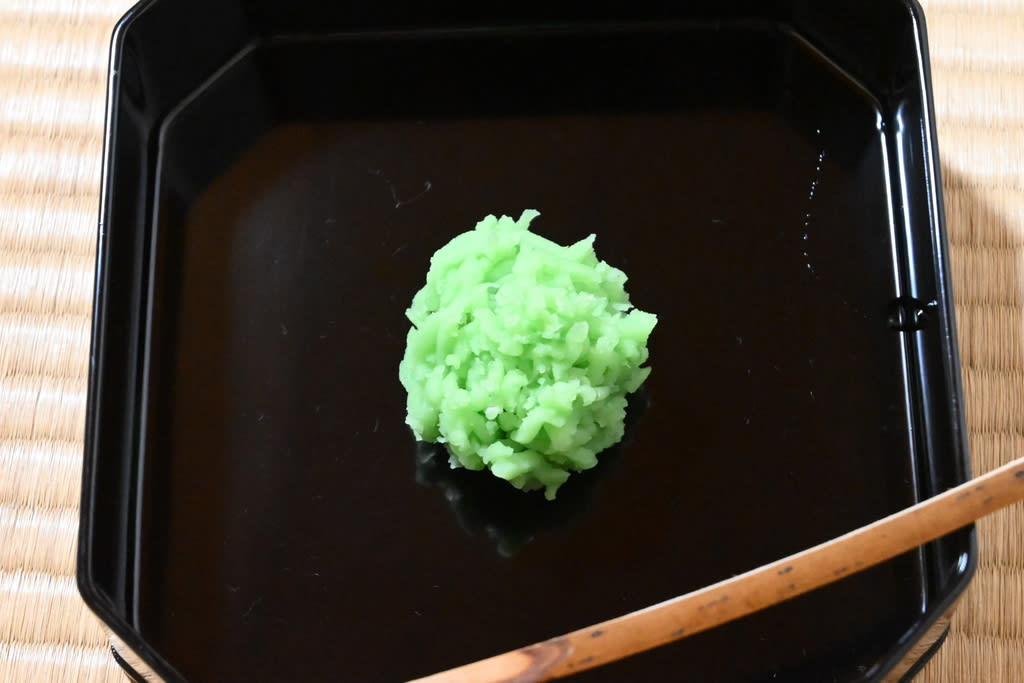

水無月今回の茶事には当日朝から「早苗金団」を

主菓子

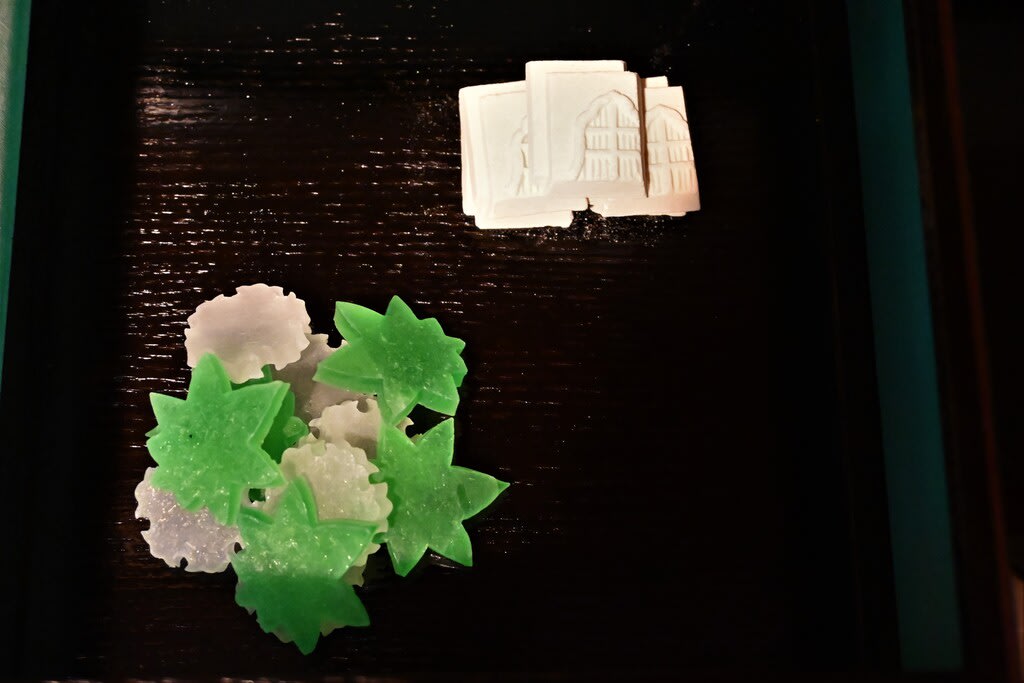

主菓子干菓子は「源氏窓」亀屋廣房

「青楓」と「雪輪」は琥珀糖で作りました

干菓子

干菓子久しぶりの正午の茶事の懐石もなんとか形になりました

これも台所の方のお蔭様です

お客様の客ぶりも間が空いたとは思えない成長が見られ

稽古茶事から本当のお客様を呼んでのお茶事も見えてきました

わたしの全然成長が見られないと思っていた茶事実践教室の

成果もありますかね・・・・・?

4/13

4/13 4/20

4/20 4/15

4/15

ヤマブキ

ヤマブキ

ハナネコノメソウか

ハナネコノメソウか エンレイソウ

エンレイソウ ミヤマカタバミ

ミヤマカタバミ シロバナショウジョウバカマ

シロバナショウジョウバカマ

毎日新聞より

毎日新聞より