何のタメに誰のタメになのか、やってるうちにだんだん分からなくなることも多いけれど、ムシを標本にするとき、図鑑や専門紙の図版にあるようなカタチに近づけるようにできるだけ心がけている。

脚を左右対称に広げて、触角は伸ばした状態にすることで、少なくとも図版との絵合わせはしやすくなる。

甲虫の場合は図鑑によって脚の広げ方が異なっていることがあり、なにやら流派のようなものがあるようだ。

ムシの標本自体、一般的には不快の念をもってみられがちではあるが、かような世界にも生け花か何ぞのような様式美があると私には感じられる。

伝統的様式美に忠実であることはドえらく七面倒なので、つい「もうええやん」モードで標本をつくることも多くなってしまう。イイカゲンに台紙に並べられた微小甲虫たちは、あたかも干からびて丸まったクモのごとき様相を呈することになる。

2週間前ほどに豊岡市の国道脇で、枯れ草叩きで採集した小さな甲虫も、自然に干からびた死骸のまま標本にするつもりだった。ケシマキムシの一種とヒメクビボソハネカクシの一種である。

勉強中のグループなので、やはり交尾器を観察できるように抜いておかないと先に進めないし、脚も整えとこうと考え直した。

普通、小さな甲虫の体内組織から交尾器を取り出すのに、専門家は水酸化カリウムの水溶液を使用することが多い。

今回は、タンパク質分解酵素を使用することにした。酵素といっても洗濯用の粉石けんを溶かした上澄みに過ぎない。

「アメリカ版 大学生物学の教科書 第1巻」によると年間500トン以上のプロテアーゼが洗濯用洗剤に添加されているとのことなので、そんなに生産されているものなら、ムシごときに使うなどモッタイナイと目くじらを立てるひとはいないだろう。

タンパク質分解酵素は死骸の関節がとても柔軟になるけれど、体内の柔らかい組織が溶出しすぎることが問題。たとえば複眼とか前胸が透明になりすぎることがあり、なにやらカッコ悪い標本になりやすい。

トロトロに溶かしても節間膜(体のつなぎ目)はしっかりしているので、脚を引っ張って、濡れティッシュの上で死骸の姿勢を整える。このときに一度水で体表の溶出物を除去しておかないと、ティッシュに糊付けされたようになってしまい外れなくなる。乾燥したらティッシュから台紙に移すという段取りである。

ケシマキムシ不明種には、交尾器を取り出すためにバラバラになってもらった。柄付き針2本を相互にハサミのようにこすり合わせて、腹背板の片側を切断してめくり、内部の交尾器を取り出した。

ヒメクビボソハネカクシ不明種の交尾器は、エイリアンの頭部のような形状で体外に一部が露出しており、交尾器腹面側の小さな穴に針先を引っかけて引っ張るとスルリと外れた。

標本にしてから分かったことだけれども、今回標本にした微小甲虫は、みんな後ろばねが小さくて飛べない種だった。つまりライトトラップに飛んでくる仲間ではないので、害虫管理的な業務との接点が少ない標本ってことになる。

現時点で入手できた日本産ケシマキムシ類の資料には、建物の灯火にも飛来することがある種が主に記録されていて、後翅の発達が弱い小型種というものは見つけられなかった。

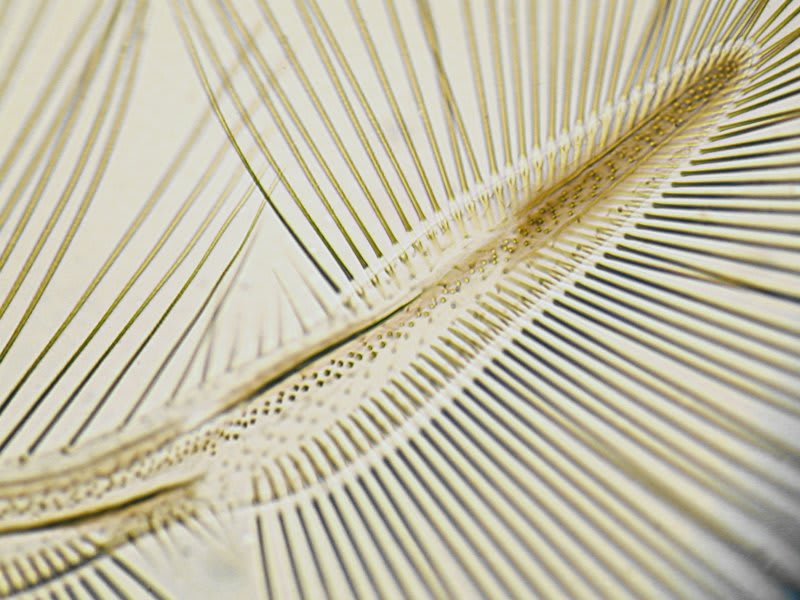

ヒメクビボソハネカクシ不明種の後ろばねも面白い。

ハネをたたんでカクしているけれど、それは実は飛べないハネ。

そんな後ろばねには、さらにいろんな秘密が隠れている気がする。