職場の近くで、地面を掘り起こして工事している。掘り出された青黒い粘土のような土には、ついつい物欲しげな視線を送ってしまう。

それというのも、大阪の平野部の遺跡などからは、今の大阪では採集できない珍しいコウチュウの破片が出てくるという話を聞いたことがあるからだ。

黄色くて根食いな葉虫の、翅端が尖ったさやばねなんかは自分も拾ってみたい。源五郎のモドキなヤツも見つかるらしいが、縄文時代から室町時代の頃の、どこまでも湿地が広がっていた大阪なんて想像もつかない。

昼時にはブロック塀越しに現場をのぞき込みながら、あのピカッて光ってるのは絶対そーやわ、とかいいつつ妄想を膨らませている。

河内平野では、地下水が豊富で軟弱な土地が多いため、地中10~50mくらいに丸く深い穴をあけて、石灰やらなんやらかんやらで固め、基礎の一部にするというやり方が流行りなようだ。深層混合処理工法というらしい。

このあたりの地下水にも生きた微小甲虫がいるとしたら、そいつらに影響はないのだろうか?いるかいないかわからないものが、確認されることもなく忘れられていくというのは、ホントにどうでもいいことだろうけれど、ふとした拍子に地面の深いところで泳いでいる虫の姿なぞを思い描いてしまう。

地球上とは思えんくらいアツイ。

炎天下に動き回っていると、だんだん気持ち悪くなってくるが、それを過ぎると何だかサワヤカな気分になってくる。

コレは危険なフラグが立っているだけで、もちろん短時間で暑さに慣れたりするはずはない。

むやみにガンバリ続けていると、羽が生えた美しい幼児たちが群がってきて、雲の上に連行されたりするかも知れないので要注意だ。

ハネがはえた美しい生きものといえば、キンバエ類が元気なのもこの時期である。

部屋の中にスゴクたくさん飛んでいるときは、どこかにイヤなものが転がっているシルシといえる。

害虫屋の仕事で多いものに、そんなイヤなものを探すというのがあるけれど、イヌ年生まれで鼻がきく私でも上手く発見できることはあまりない。

それに比べて、ドコで発生するかわからない動物の死体を見つけられるキンバエ類の探知能力は恐るべきものだ。でもそんなキンバエ類を狙う虫もいるようだ。キンバエ類が増えるとハネカクシの一種が目立つようになることがある。室内では大きいと感じる体長5~7mmくらいのハネカクシで、ハエみたいに飛び回る。ハエの天敵としては、ヒゲブトハネカクシ類 Aleochara spp. がよく研究されており、クロバエ科を食べる種も報告されているようだ。 ナカアカヒゲブトハネカクシ Aleochara curtula っていう広域分布種は、幼虫の生活史などが面白いらしい。一度は自分でも観察してみたい。

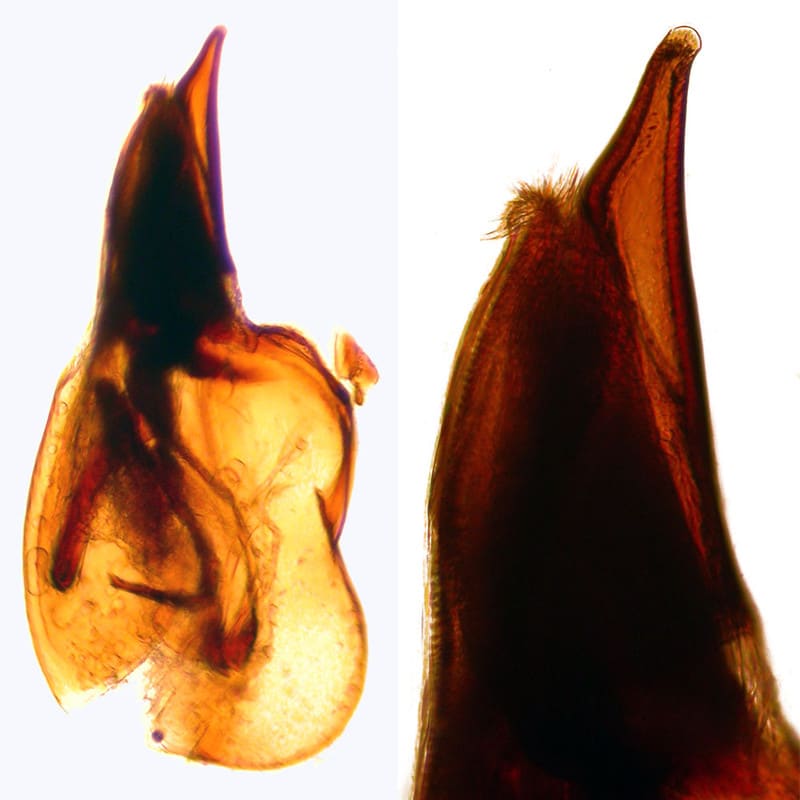

兵庫県南部の建物内で、光誘引式捕虫器にキンバエ類と一緒に捕まっていたヒゲブトハネカクシの一種 Aleochara sp.を、粘着剤から取り出して調べてみた。

普段の業務では、ハネカクシについて知らぬ存ぜぬ存ぜぬ知らぬを決め込んでいるけれど、甲虫は好きだし。

往々にして知らない知識の世界には厚い壁があって入れないものだけれど、そんな壁もツンツンしているうちに隙間ができて、向こうが少しくらい見えてくるかもしれない。

文献をネットで探してみたが、断片的な情報しか得られなかった。ちょっと検索したくらいで、交尾器の図とかが一致して、すっきり問題が解決するような論文が見つかるくらいなら、世のなか苦労はしない。

こっちは捕虫器の個体と同じ場所で、走り回ってたヤツを確保。胸部と腹部の節間膜から、エアーピンセット逆噴射で体内に息を吹き込んで膨らませつつ乾燥させた標本(体長約6mm)。

やっぱ頼りは、原色日本甲虫図鑑II巻(1985)と原色昆虫大図鑑II巻(1963)しかない。

なんだかんだと観察してみて、どの個体もコクロヒゲブ卜ハネカクシ Aleochara parens Sharp, 1874 と判断した。

機能性を追求した結果かも知れないが、形態にゴキブリを思わせる雰囲気があってカッコイイ。特に頭と胸のあたり。

この仲間の検索表は以下の論文に出ていた。

Park, J.-S., and K.-J. Ahn. 2010. Redescription of Aleochara (Aleochara) kochi Bernhauer with a lectotype designation and key to species of the subgenus Aleochara (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) from the Far East. Journal of the Kansas entomological society 83: 313?317.

始原亜目の研究をはじめた学生さんに、チビナガヒラタムシの材を拾ったら送るヨとかって安請け合いしていたら、恥ずかしいことにゼンゼン採れない。

町中を不審者として徘徊する時間をあまり作れなかったということもあるが、採集を妨げる要因としては町がキレイになったコトのほうが大きい。

古くてボロッちぃ板塀もなければ、空き地に捨ててある廃材も見かけない。

木の杭だって大概が加圧注入材だ。

チビナガヒラタムシを採集できない言訳を考えていると、年季のいった虫屋さんのなかには、他人が希少と思っている虫を、さも普通種のように語るタイプの人がいることを思い出した。教えてもらったとおりにしても採れないですがと疑問を呈しても、「おかしいな。昔はイッパイおったけどな。」などとさらりと流される。

・・・今の私だ・・・、、、。

飛んでいるヒメバチがみんなオニホソコバネカミキリだったとか、立枯れ木のどれを割ってもオオクワガタが無数にでてきたとかって話をされても、眠たげなフクロウのような顔をして聞いていたものだが、そのときは確かに虫が満ちている時勢だったのだろう。虫の勢いが上げ潮で、インセクトタイド・ライジングだったのだろう。

考えてみれば、人間の経済活動の栄枯盛衰に合わせて、生息範囲が潮汐のように押したり引いたり変化している虫ってスゴク多いに違いない。

何かが放棄されることで、特別なムシが一時的に増えるって事がある。

養蚕の時代の終わりがオニホソコバネ豊漁で、木炭の時代の終わりがオオクワガタのタコ採れだとすると、私がチビナガヒラタをやたらとみていたのは、いったい日本の何が終わったのか?

それはおそらく、古き良き大工の時代の終焉ではないかと思う。

個性豊かだったり、適当でいい加減だったりな木造構造物が劣化して消えゆく頃に、シロアリ屋として働いていた私が、方々のお客さんちで腐った木材をたまたま観察できただけなのかも知れない。

現在の木造建築はプレカットが主流だし、エクステリアなんかでも何でも木で造ってしまう風潮がなくなって、古ぼけた木ぎれが市街地の風景から消えたのだろう。

仕事の休憩中に、京都の東山で引き潮を追ってみた。やっとのことで林の中で松材らしき木ぎれをひとつ見つけて表面を指でむしってみると、チビナガヒラタムシの有脚幼虫が2匹走り出てきた。でもあまり多くの個体ははいってなさそうな感じ。

朽ち木を利用することにおいて、どこでもヤマトシロアリの勢力は圧倒的だけど、材の端や表面近くのシロアリの食べ残し部分を調べてみると、チビナガヒラタムシの孔道が出てくることがある。チビナガヒラタムシは、ほんの少しでも適した腐朽部分があれば入り込んでいるのでなかなか気づきにくい。

チビナガヒラタムシの材をみているとホソアリガタバチSclerodermus harmandi (Buysson, 1903) のメスが1個体でてきた。朽ち木の中の甲虫ならなんでもかんでも寄生するので、チビナガヒラタムシも狙われていたのかも。

クロアリガタバチという和名は専門家が使用しなくなったけれど、私にはすり込まれているので現在でも使用してしまう。

チビナガヒラタムシは、始新世以前から長い興亡の歴史を経て、地球の方々で分布の進退を繰り返している希有な単一種だと思うけれど、専門の寄生蜂もどこかに生き残っているかも知れない。

ウルトラQでゴメスとリトラがでてくるどうしようもない話を、何故か急に思い出した。

以前は、野外性のコナダニ団など分かるはずもないし、標本をつくろうなんて気も起きなかったが、この頃は心境が変化して、次に見かけたら背を向けずに向かいあってみようと気に留めていた。

巣のかけらには、わずかな働きアリと兵隊アリが残っているだけだったが、霧吹きで水をかけて保管しておくとヒゲダニが現れた。

成虫の体内にはグアニンの結晶が詰まっていて、真っ白にみえる。

ヒゲダニは腐敗した水の皮膜みたいな環境が好きだ。

イエシロアリヒゲダニの第二若虫(ヒポプス)

イエシロアリヒゲダニの第二若虫(ヒポプス)

吸盤群 ダルマの顔みたい。

プアな光学的工夫で観察中のヒポプス。光学顕微鏡の光源を消して、ステージの横からLED懐中電灯(1w)を照射している状態。

暗視野で微小な剛毛を光らせて確認したいときに、この方法を試みるが役に立った例はそう多くない。

LED懐中電灯を持つ手がツってくるという大きな弊害にも目をつむれば、すてきな観察方法である。