2024年度<合格体験記>(36)【11:00~12:00】(人力車)(英語)

●植山先生

初めての一次試験受験が2015年、昨年も含め4回二次試験に進みましたが、振り返ればどこか中途半端な気持ちで受験し続けてきました。ただ今年は「これまでと同じ勉強方法や心構えでは一生合格しない!」と、自分なりにギアを上げて対策を進めてきた結果、今回ようやく植山先生に「鶴の恩返し」をすることができました。先生、大変お待たせ致しました、、、本当にありがとうございました!

●英語(メルマガ読者、無料動画利用者、無料教材利用者、<傾向と対策シリーズ>利用者、<模擬面接特訓>受講者)

【1】受験の動機

仕事の関係で知り合ったガイド(元ハロー受講生)の友人から試験とハローの存在を知り、始めは何となく取れたらいいなあ、と軽い気持ちで受け始めました。

しかし、そんな気持ちでこの試験に合格するはずがありません。そのうちに合格のハードルも上がり、ボランティアガイドも始めたので、別に資格は無くても、と諦めかけた頃に起きたコロナ禍。 海外旅行に行けないなら、と訪れた本来の落ち着きを取り戻した京都で、改めて日本文化の素晴らしさを実感し、「やはりプロのガイドになりたい!」と決心しました。

【2】第1次試験対策

<英語>(TOEIC免除)

毎年スコア提出が必要でも、私にとってはTOEIC免除が一番取り組みやすかったので、常に900点を維持できる程度だけTOEIC対策をしました。

<日本地理>(免除)

<日本歴史>(免除)

<通訳案内の実務>(免除)

今年受験した一般常識もそうですが、一次試験はほぼハローの無料講座の資料と動画のみで毎回突破することができました。

初めはそのボリュームに圧倒されましたが、やはりハローに勝る教材はありません。

特に<日本地理><日本歴史>は動画とマラソンセミナーの併用で、面白いように情報が整理されて頭に入るのがわかりました。また、マラソンセミナーや資料は受験の度に敢えて印刷し直し、改めて手を動かして動画講義の要点をメモすることで、知識の定着をより強固にしました。

<一般常識>(自己採点29点)

昨年は一昨年の合格で免除、今年新たに受け直しが必要でした。今年度と昨年度の観光白書(完全版)を2度「目を通した」のですが、今回の一般常識は、目を通すだけでは太刀打ちできない設問が多かったです。これまでは数字、キーワードとその意味を暗記するだけで「よし、大丈夫」と試験終了後に思えましたが、今年の問題は「数字の推移が意味すること」や「観光白書の作り手が分析したこと」など、「内容の理解」が求められました。

また、例年は最新の観光白書からの出題が多かったですが、今年は予想外に昨年度からの問題が多く、試験の途中で「これはマズいかも、、、」と不安になり、どこか落ち着かないまま終了してしまいました。感覚として、合格点ギリギリかどうか、と思ったので、敢えて答え合わせをせず、二次対策をしながら一次の結果発表まで待ちましたが、昨年の二次不合格の直後からすぐに対策を始めていたのに「二次が受けられないまま、今年は終わってしまうかも」と気もそぞろで身が入らず、この一ヶ月は非常に勿体ないことをしました。

一次合格の後に行った自己採点で29点だったと分かり、得点調整がなかったら、、、と考えると今でもゾッとしますが、一度死んだも同然、こうなったら絶対今年、最終合格するぞ!と決意を新たにするきっかけともなりました。

(下記を利用しました)

<第1次筆記試験問題>

2024年度<一般常識>の傾向と対策(資料)

2024年度<一般常識>の傾向と対策(補足資料)(その1)

2024年度<一般常識>の傾向と対策(補足資料)(その2)

2024年度「観光白書」からの<一般常識>予想問題厳選6題(切腹資料!)

★2023年度対策<一般常識>の傾向と対策(第1講)(動画)(約55分)

★2023年度対策<一般常識>の傾向と対策(第2講)(動画)(約1時間13分)

★2023年度対策<一般常識>の傾向と対策(第3講)(動画)(約2時間3分)

令和6年(2024年)版 観光白書(完全版)

令和6年(2024年)版「観光白書」の要点

令和6年(2024年)版観光白書(完全版)最終確認版

令和5年(2023年)版 観光白書(完全版)

明日の日本を支える観光ビジョン(観光庁)

日本版持続する可能な観光ガイドライン(観光庁)

第1次筆記試験<合格体験記>(2019年度~2023年度)

<最終合格体験記>(2018年~2023年)

【3】第2次試験対策

試験当日、<模擬面接特訓>の際に植山先生からいただいたアドバイスである「自己紹介を完璧にする」「笑顔でゆっくり丁寧に」の総仕上げとして、会場に入る前に人のいないところで、大きな声で最後の自己紹介の練習をしました。

また<2次レポート>にも書きましたが、会場に入る前に韓国語受験の方とお話しする機会があり、かつ今回の日本人試験官の女性がガイドとしてのお手本となるような素敵な方だったので、緊張することなくスッと試験に臨めました。

●試験官の特徴

①日本人試験官の特徴:

“ああ、こういう方にガイドしてもらいたい!”と一瞬で虜になるような、にこやかで優しい雰囲気の方(60代前半?)。「鞄はどうぞ、こちらに置いてくださいね」と優しく、且つはっきりと指示いただき、試験直前にも“ホスピタリティとはこうあるべし”と示していただきました。

②外国人試験官の特徴:

ちょっと緊張気味な欧風マダム(60代後半?)。試験中、終始手元の資料を見ていたので、試験官として慣れていない方だったのだと思います。また入室後、good morning!と声をかけると小さく返答があり、この時点で「試験中も小さな声かも」と予想しました。

とにかく通訳案内士になりきるため、今日はガイド初日と想定し、「Good morning! It‘s nice to meet you!」と言ってから、お決まりの名前、生年月日、住所を言いました(外国人試験官が、"Nice to meet you!" と返してくれて、少しホッとしました)。

また、昨年も受験しているのでわかっていたはずですが、「試験官とこちらの距離が結構離れているな」と改めて感じました(3m位?)。やはり大きな声で話そう、発声練習しておいて良かった、と思いました。

●試験官からの注意事項など

昨年も同じでしたが、<プレゼン>は日本人試験官より「2分程度」で説明するように言われ、説明の間に外国人試験官より3つのトピックが書かれたA4の紙が渡されます。ですので、実際には30秒より多く、テーマ選択の時間があります(笑)

それに対して<外国語訳>問題の前には、「1分から1分半で」通訳するように、と言われました。どちらも時間オーバーはしなかったのですが、<プレゼン>は2分を超えても多めに見てくれそうですが、<外国語訳>は厳密に切られるのでは、と思います。

尚、昨年の試験官は超スローな読み上げ速度でしたが、今回はそれ程遅くなく(速くもなかったですが)、このあたりは試験官次第なのかな、と思いました。

●<プレゼン>のテーマ

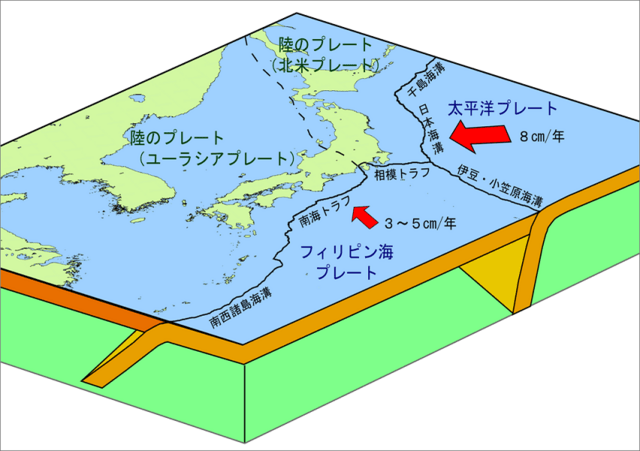

①南海トラフ

②三三七拍子

③飛騨高山←これを選択しました!

どれも想定外のネタで一瞬怯みましたが、私は富山出身で飛騨高山へはアクセスが良く、昔、何度か行ったことを思い出し、思いつく限りのことをその場でメモしました。そして「岐阜県にある、江戸時代の町並みが残る自然豊かな観光地」を始めに言うべき大項目(一丁目一番地)にして、町屋づくりの説明(基本的に住居だが、店や倉庫、作業場も兼ねている)や蝋燭作りが有名(しかしcandleが出てこず、古いlightでロウソクというもの、と言っていしまう)などを追加して話しました。そして、もう言い切ったな、と感じたところで「是非日本滞在中に、伝統的な雰囲気を持つ美しい町、飛騨高山を訪れてください」として終了しました。

●<プレゼン>の後の試験官との質疑応答

(試験官)そこまではどうやって行くのか?

(私)(いつも車で行っていたため、電車のルートがわからない!でもしれっと)いくつかの駅から電車で行けます。詳しくは後から調べてお答えします。

(試験官)電車以外の方法はあるのか?

(私)(とっさに)バスも出ていると思いますので、お調べします。

(試験官)有名な食べ物はあるか?

(私)五平餅という食べ物が有名です。この餅は餅用の米ではなく、普段私たちが食事で食べる米で作られています。醤油味で美味しいです(←調べてみると、実際には味噌味など色々ありました、、、)。

(試験官)それは作る体験ができるか?

(私)体験できるお店を探してみます。もしなくても、お店の前で実演販売をしているので、見て楽しむことができます。

このあとも質問が続きそうでしたが、日本人試験官より「はい、結構です」と言われて終了しました。

●外国語訳の日本文(ハロー確定版)

人力車は、二つの大きな車輪と客席を備えた乗り物です。車夫が人力車を引いて動かします。明治時代から昭和初期にかけて、現在のタクシーのような役割を果たしていました。現在では、浅草などの観光地で乗ることができ、車夫は伝統的な衣装を着て観光案内をしながら街を巡ります。

※私は

「人力車と呼ばれる乗り物は、二つの大きな車輪と客席だけを持っています。車夫と呼ばれる人が人力車を動かします。明治時代から昭和初期の間、人々は人力車をタクシーとして使っていましたが、現在は浅草などの観光地で体験することができます。車夫は伝統的な衣装を着て人力車を動かしています」

と訳出したと思います。

ちなみに「人力車」も「車夫」も最後まで日本語で通しました(シチュエーションで外国人試験官が「trishaw」と言っていましたが、今さらと思い、切り替えませんでした)。

●<シチュエーション>(ハロー確定版)

外国人旅行者の三人家族(夫婦と小学一年生の子供)が、人力車に乗って観光地を巡りたいと希望しています。しかし、人力車の乗車定員は二名のため、車夫から「三人一緒に乗ることはできない」と説明されました。家族は「子供がまだ小さいので、できれば三人一緒に乗り、観光地巡りをしたい」と強く希望しています。あなたは通訳案内士としてどのように対応しますか。

●<条件>(ハロー確定版)

お客様は、ヨーロッパから初めての観光客で、家族構成は両親と子供1人。人力車で観光地巡りすることを楽しみにしている。

●<条件><シチュエーション>に対するあなたの回答

まず、お子様を膝に乗せて3人で乗ることができないか、車夫に聞いてみます。

●試験官との質疑応答

(試験官)それはもう聞いて、ダメだと言われた。3人で乗りたいのにどうしよう。

(私)なるほど、それでは3人乗りの人力車を探してみます。あるいは奥様とお子様、私と旦那様が分かれて二つの人力車で移動するのはどうでしょうか?

(試験官)一緒に移動できるのね。でも娘は一緒に乗って写真を撮ることを非常に楽しみにしているの。

(私)では全員で一緒に乗って写真だけ撮らせてもらえるか、聞いてみます。

(試験官)そうねえ、、、でもそもそも「2人乗り」と書いてないからわからなかったわ。 なぜ書いてないの?

(私)お気持ちお察しいたします。日本人は元々人力車が「2人乗り」と知っているので、書いてないのだと思います。申し訳ございません。別の案としまして、嵐山は大変雰囲気が良いので、歩いて楽しむのはいかがでしょうか?

それに対して「娘は疲れているから人力車に乗りたい。他に乗れるところはある?」とさらに質問され、清水寺付近で乗れると思う、と言おうとしたところ、おそらく時間を気にした日本人試験官から「はい、もう結構ですよ~」と明るく言われて終了しました(正直、これ一体いつまで続くんだろう?と途中で思うくらい、長くやり取りしました)。

●ご自分の勉強法

二次対策については以前より独学に限界を感じていたため、普段から通っている英会話スクールの日本人講師に「過去問を使った演習→先生の講評やアドバイス→復習」する個人レッスンを1年間していただきました。

特に<外国語訳>に苦手意識を持っていたため、メモの取り方、英語への訳出の仕方を一から見直し、モノや風景などの説明は文字にせず、簡単なイラストを描いた方が情報を多く書き留めることができ、その後の訳出もしやすいことに気づきました。

また、英会話スクールの先生から「受動態ではなく能動態にした方が、訳出中に混乱しないし、相手にも通じやすい」と教わり、S+Vを意識したシンプルな能動態を作る練習をしました(今回の試験でも全て能動態で訳出しました)。それ以外では、読み上げアプリを使って過去問を訳したり、NHKの短いニュースを録画して日本語でメモを取る練習をしました。最終的に<外国語訳>問題は過去8年分を二回練習しました。

<プレゼン>については、<外国語訳>の過去問がプレゼンにも使えるものが多いと思っていたので、練習しながら内容を覚えるようにしました。実際に今回<プレゼン>で説明した「町屋づくり」は、昨年度の<外国語訳>を練習して覚えたものでした。そして構成で重要と思ったのは、何といっても<模擬面接特訓>の際に植山先生からアドバイスいただいた「階層を意識する」「一丁目一番地は何か」「大項目から小項目へ」に尽きます。本番でも意識してプレゼンしました。

<シチュエーション>もハローの<質問の類型>を何度も読み、スクールの先生相手に練習しました。頭で理解したつもりでも、切り返しのアイデアを考えながら実際にやり取りするのは難しかったので、事前に練習してよかったと思います。

これまでは練習不足から来る不安と緊張から、試験中に、何が言いたいのか、何を言っているのかわからなくなることがありましたが、今回本番で明らかに違ったのは、「自分でコントロールしながら話している」と試験中にも感じたことです。試験まではやればやるほど不安が募りましたが、やはり練習は裏切らないのだ、と再認識しました。

(下記を利用しました)

<2次セミナー>のまとめ(2022年度~2024年度)

<第2次口述試験対策>のまとめ(2023年度~2024年度)

第2次口述試験問題のまとめ(2013年度~2023年度)

英語第2次口述試験対策<特訓セミナー>【動画】【音声ファイル】

第2次口述試験<出題予想問題><決定版><厳選125題>

<プレゼン><外国語訳>質疑応答<予想問題60題>

ガイドマニュアルのまとめ(富士・箱根ツアー、日光、鎌倉・横浜ツアー)

<2次レポート>のまとめ(2018年~2023年)

「日本的事象英文説明300選」の出題実績(2006年度~2023年度)

「日本的事象英文説明300選」<鉄板厳選128題>

「日本的事象英文説明300選」の音声ファイル(mp3版)

「日本的事象英文説明300選」の仏語、独語、中国語、西語版

<最終合格体験記>のまとめ(2019年度~2023年度)

<模擬面接特訓>ご感想のまとめ(2016年度~2024年度)

ハッピー・ガイド・ナビ(Happy Guide Navi)(第2次口述試験攻略法)

<外国語訳問題>の後の<質問の類型>

<外国語訳問題>の出題分析

【4】メルマガ、動画、教材、セミナーなどで役に立ったこと

全てです。繰り返しになりますが、植山先生とハローの教材なくしては、絶対に合格を勝ち取ることはできませんでした。途中、受験を諦めそうになった時も、メルマガは解約せず読んでおり、それが再挑戦にも繋がりました。本当にありがとうございました。

【5】ご意見、ご感想、ご希望

ハローの存在を知ってから10年程経ちますが、ますます精力的に活動される植山先生をただただ敬服するばかりです。今後とも、世のため人のためガイドのために(笑)、健康にご留意いただきご尽力いただければ幸いです。

【6】今後の抱負

現在は本業があるため、無理のない範囲で副業としてガイドデビューできれば、と考えています。そして当然まだまだ自分の知識不足、語学力不足を痛感していますので、自己研鑽を積み、いずれ来る本業からのシフトに備えていきたいと思います。先生、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【7】私の<2次レポート>

【9】<模擬面接特訓>(2024年11月1日) 受講の感想

植山先生、本日の<模擬面接特訓>、誠にありがとうございました。

今回の機会を得て、自分の現在地がまだまだゴールに遠いことを再認識し、自分なりに知識や言い回しをインプットしたつもりでも、いざ面接の形になると実はうろ覚えだったことを痛感しました。

覚えたはずだった年号も、プレゼン中に不安になり、話す直前に引っ込めたりと、あんなにお優しい先生の前でもこうなのですから、このままでは本番で玉砕するのは目に見えています。

そして必ず問われる「自己紹介」を完璧に言えること、これは完全にないがしろにしていました。考えてみれば名刺となる内容に、発音も含め間違いがあれば、それだけでプロ失格です。エンジンがけとして毎日の練習前に必ず取り組みます。また、「抽象的(易)→具体的(難)な説明順」を念頭に、「階層(そもそもの定義→数字を入れた説明→具体例として得意技を作っておく)」に基づいたプレゼンの宿題をこなし、改めて次回特訓時にご披露致します。今年こそご恩返しができるよう、あと1ヶ月、死力を尽くします!!

以上