丹切古墳群は円墳主体で約60基で構成されています 撮影日;2011.01.23

榛原町南方の尾根上に立地し、20基が調査されています

径8~20m程度の円墳、または明確な墳丘が認められないものが中心として構成されています

1968~1973年に発掘調査が行われています

5世紀後葉~7世紀中葉にかけて造られ、埋葬形態は箱形石棺→箱形木棺→横穴式石室→小型横穴式石室と移行していった事が分かっています

【丹切34号墳】

県立榛生昇陽高校の敷地内に有ります

現状は径約10mの円墳ですが、本来尾根に横穴をあけて石室を構築した特異な古墳です

尾根が削られて石室部分だけが残されたようです

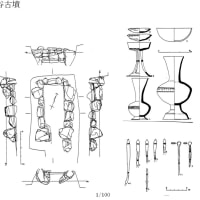

石室は、両袖式横穴式石室

全長約4.7m前後(内玄室は2.8m前後)幅は玄室で1.6m前後、羨道部で0.9m程度

榛原石の組合せ式箱型石棺が残されています

出土遺物は、土師器・須恵器・鉄釘

築造年代は7世紀初頭のようです

【丹切33号墳】

34号墳のすぐ近く、フェンスの外側の斜面上にある円墳?です

石室は、両袖式横穴式石室(磚槨式石室)

石室の全長6.6m、玄室長2.9~3.1m、奥壁幅1.7m、高さ1.1~1.6m

羨道長は現存は1.4mですが石材の散乱状況から3.6m前後あったようです

組合せ式箱形石棺が残されています

内法は長さ1.9m、幅0.4~0.5m

出土遺物は、金環・土師器・須恵器

築造年代は7世紀前半です

★所在地;宇陀市榛原区下井足

★交通;近鉄 榛原駅下車 徒歩5分

榛原駅下車 徒歩5分

★駐車場;有りません

★入場料;タダ(事前に連絡した方がよいでしょう)

★問合せ;0745-82-8000(宇陀市役所)

県立榛生昇陽高校のホームページ

参考;額田大玉さんのページ・マユゲルさんのページ

榛原町南方の尾根上に立地し、20基が調査されています

径8~20m程度の円墳、または明確な墳丘が認められないものが中心として構成されています

1968~1973年に発掘調査が行われています

5世紀後葉~7世紀中葉にかけて造られ、埋葬形態は箱形石棺→箱形木棺→横穴式石室→小型横穴式石室と移行していった事が分かっています

【丹切34号墳】

県立榛生昇陽高校の敷地内に有ります

現状は径約10mの円墳ですが、本来尾根に横穴をあけて石室を構築した特異な古墳です

尾根が削られて石室部分だけが残されたようです

石室は、両袖式横穴式石室

全長約4.7m前後(内玄室は2.8m前後)幅は玄室で1.6m前後、羨道部で0.9m程度

榛原石の組合せ式箱型石棺が残されています

出土遺物は、土師器・須恵器・鉄釘

築造年代は7世紀初頭のようです

【丹切33号墳】

34号墳のすぐ近く、フェンスの外側の斜面上にある円墳?です

石室は、両袖式横穴式石室(磚槨式石室)

石室の全長6.6m、玄室長2.9~3.1m、奥壁幅1.7m、高さ1.1~1.6m

羨道長は現存は1.4mですが石材の散乱状況から3.6m前後あったようです

組合せ式箱形石棺が残されています

内法は長さ1.9m、幅0.4~0.5m

出土遺物は、金環・土師器・須恵器

築造年代は7世紀前半です

★所在地;宇陀市榛原区下井足

★交通;近鉄

榛原駅下車 徒歩5分

榛原駅下車 徒歩5分★駐車場;有りません

★入場料;タダ(事前に連絡した方がよいでしょう)

★問合せ;0745-82-8000(宇陀市役所)

県立榛生昇陽高校のホームページ

参考;額田大玉さんのページ・マユゲルさんのページ