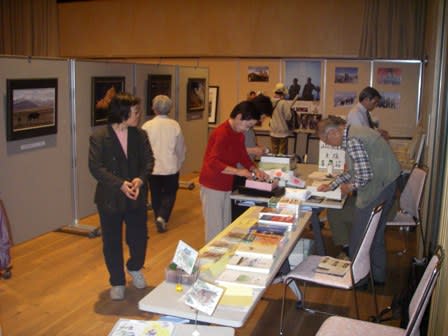

去る5月30日(土)に天満宮参道にある

太宰府館のまほろばホール(3階)で

九州登山情報センター「山の図書館」主催の

「山の文化祭」が行われちょっと行ってきました。

(http://www.geocities.jp/yamano_tosyokan/)

手作り感たっぷりのアットホームな会場づくりで、

パネル展では「ヒマラヤの山と人」などをテーマに

すばらしい内外の山岳の写真がならび、

会場のブースでは1961年から2008年までの

山の報道記事の新聞スクラップブックや

山の関係図書が販売され盛況でした。

スクリーンでは本会会友末永さんのビデオ作品

「霊山 宝満山」や映画「剣岳 点の記」の

撮影ダイジェスト版の迫力の映像が流され

内容の濃いイベントになっていました。

でも、そんなことそっちのけで久々に

会った山仲間ににこにこしながら談笑する

会の方々がとても印象的でした。

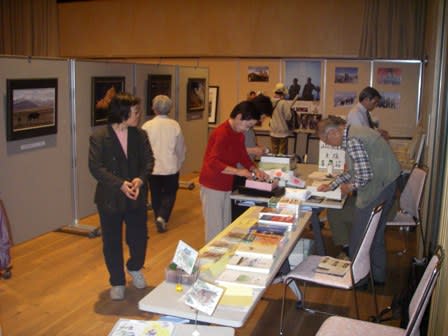

太宰府館のまほろばホール(3階)で

九州登山情報センター「山の図書館」主催の

「山の文化祭」が行われちょっと行ってきました。

(http://www.geocities.jp/yamano_tosyokan/)

手作り感たっぷりのアットホームな会場づくりで、

パネル展では「ヒマラヤの山と人」などをテーマに

すばらしい内外の山岳の写真がならび、

会場のブースでは1961年から2008年までの

山の報道記事の新聞スクラップブックや

山の関係図書が販売され盛況でした。

スクリーンでは本会会友末永さんのビデオ作品

「霊山 宝満山」や映画「剣岳 点の記」の

撮影ダイジェスト版の迫力の映像が流され

内容の濃いイベントになっていました。

でも、そんなことそっちのけで久々に

会った山仲間ににこにこしながら談笑する

会の方々がとても印象的でした。