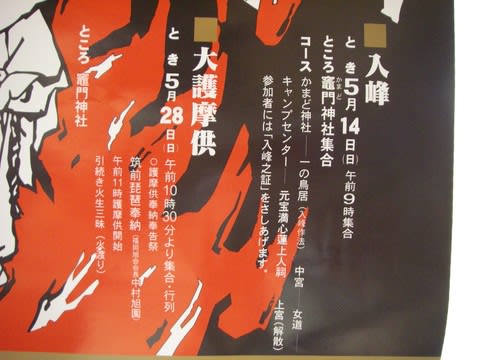

今週末5/28(日)に宝満山修験会による大護摩供が竈門神社にておこなわれます。

例年の次第と時間割を参考として挙げておきます。

過去の様子は本ブログの過去データでご確認ください。

10:00 竈門神社御本殿にて採燈大護摩供奉納奉告祭・稚児行列の参内

筑前琵琶福岡旭会による琵琶曲「竈門山」奉納

10:10頃 組み上げられた護摩壇前での勤行

11:00頃 結界を破り山伏入場。御本殿より神主が携えた忌火入場

11:15頃 山伏(入山)問答

11:30頃 法弓の儀、法剣の儀、法斧の儀、閼伽の儀、法螺の儀

11:50頃 松明により護摩壇に点火

採燈師作法(火天段、本尊段、諸尊段)

12:20頃 添護摩木祈祷(参列者の願い事を書いた護摩木を護摩壇に投入)

12:50頃 破壇作法(護摩壇を解体し、熾火で道をつくり、檜の枝で座を設け勤行する)

13:00頃 火生三昧(解体した護摩壇の残り火の上を真言を唱え行者らが素足で歩き、その後、参加者がそれに続く)

14:00頃 行事終了

※あくまで過去の記録から起こした参考の時間割です。その年の次第により変更もあります。