米国経済学者のミルトン・フリードマンが11月18日に亡くなった。ちょっと長くなるが、

日経のお悔やみ記事を全文引用しよう。

米経済学者フリードマン氏死去、「小さな政府」提唱

【ニューヨーク=発田真人】「小さな政府」の理論的支柱で、先進国の経済政策に大きな影響を与えたノーベル経済学賞受賞の米経済学者ミルトン・フリードマン氏が16日、心不全のため米カリフォルニア州サンフランシスコの自宅で死去した。94歳だった。

財政ではなく通貨供給量の調節のみでインフレやデフレを制御する「マネタリズム」を唱えた。いわゆるシカゴ学派の巨頭で、米共和党の政策ブレーンとしても活躍。その学説は1980年代にレーガン米大統領、サッチャー英首相、中曽根康弘首相らが進めた規制緩和や民営化などの経済政策に反映された。

1912年、ニューヨーク生まれ。シカゴ大学などで学び、48年に同大教授に就任した。当時、隆盛だった積極財政論のケインズ経済学を強く批判し、「マネタリスト」の代表となった。70年代以降、ケインズ経済学の限界が指摘されるとともに存在感を増した。

市場重視の考え方を一般向けにまとめた「選択の自由」(80年刊)は世界的なベストセラーになった。

76年にノーベル経済学賞。86年には日本政府から勲一等瑞宝章、88年には米国民に与えられる最高の勲章である自由勲章を受章した。

この追悼文は当然ながら、ポジティヴな面のみしか書かれていない。彼のネガティヴな面があることは余り知られていないようだ。この内橋克人の著書は彼の、シカゴ学派の、功罪の評価を極めて明快に行っている。一読に値する著書である。

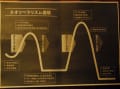

シカゴ学派の、ネオリベラリズムの、市場原理主義のもたらす循環を新潟大学佐野誠教授は、アルゼンチン経済の経済研究から、発見し「ネオリベラル・サイクル」と名づけました。内橋克人は「悪夢のサイクル」と名づけて強調しているようです。表紙裏にこの悪夢のサイクルの図表があるのでコピーして添付しました。これはアルゼンチン経済の解析から生まれた概念のようですが、更にチリ、米国、イギリス、日本などの現状解析の結果が含められているのだろうと思います。詳しくは本文を読まれたし。第五章は日本のシカゴ・ボーイズ、第六章はバブル再考、第七章は戦争との親和性、第八章は人間が市場を、と展開する。

本の帯、これを業界用語では腰巻と言うのだそうだが、の販売促進キャッチコピーがなかなか良く出来ているので書き加える。

『それはただの景気循環ではない。バブルと破綻を繰り返すなかで共同体を破壊し、人々の心を狂わせる「悪夢のサイクル」なのだ。50年のスパン、世界史的な広がりの洞察から発見された経済のダイナミズム』

裏表紙側の腰巻には『始まっている未来。何だかんだいっても、市場しかないのではないか、そう疑問をもつかたもいるかもしれません。大事な問いだと思います。それに対して私はこう答えることにします。国家でもない、市場でもない、第三の道がある。国家が市場を計画し、すべてをきめるのではなく、市場が人間を支配するのでもない、第三の道。それは、人間が市場をつかいこなすという道です。』

うーーん、この腰巻の文章、キャッチコピーがなかなか含蓄がある。1.国家が市場を計画し・・・ 2.市場が人間を支配する・・・ 3.人間が市場をつかいこなす・・・、とあるが、1.は社会主義計画経済で試みて破綻したものを指しているのだろう。2.は資本主義の特に市場原理主義を指しているのだろう。中国は共産党一党独裁の高度成長市場経済を標榜しているが、どれほど市場を制御しようとしているのだろうか?