2021年2月20日(土)、[BSプレミアム]午後9:00〜10:30に放送された番組

「渋沢栄一 in パリ万博」を視聴しました。

偉大な人「渋沢栄一」が27歳から29歳にヨーロッパで経験した事が、後の考え方や

事業を進める上で大きく影響したことは確実であると思います。

番組内容をレビューすると共にパリ万博で渋沢栄一が得た教訓を整理してみました。

参考資料

1)宮永孝 著『プリンス昭武の欧州紀行 : 慶応3年パリ万博使節』山川出版社 (2000.3)

2)戸定歴史館(松戸市) 編『将軍のフォトグラフィー : 写真にみる徳川慶喜・昭武兄弟』

松戸市戸定歴史館(1992)

3)霞会館資料展示委員会編「開港から攘夷の海」兵庫県立歴史博物館特別展図録No.20(1989)

4)関水信和著 「渋沢栄一における欧州滞在の影響 : パリ万博(1867年)と洋行から学び実践したこと」

千葉商大論叢 第56巻 第1号(2018年7月)千葉商科大学学術リポジトリ (nii.ac.jp)

パリまでの行程

慶応3(1867)年1月11日(新暦換算1867年2月5日)、後に「日本資本主義の父」と

称される渋沢栄一は、将軍徳川慶喜(1837-1913)の名代としてパリ万国博覧会に

出席する徳川昭武(1853-1910)に随行し、フランス帝国郵船アルフェー号で横浜を発った。

以下新暦換算の西洋暦で記載

1867年2月19日 上海着 租界が形成されており初めて近代的な街並み(ガス、電信という新しいシステム)

1867年2月24日 香港着 造幣局、刑務所を視察(囚人の教育に感銘を受ける)

香港ではアンペラトリス号に乗り換え

1867年3月1日 サイゴンに入港 フランスの植民地として道路の改修工事が行われていた

製鉄所、学校、病院、造船所

1867年3月5日 シンガポールに入港

徳川武昭(民部大輔)は同行の山内文次郎よりフランス語を習う

1867年3月12日 セイロン島に到着 釈迦涅槃像、カレーは美味

1867年3月16日 渋沢栄一28歳の誕生日

1867年3月21日 アデン

1867年3月26日 スエズに着

スエズ運河の工事が民間会社(株式会社)により進行していることに感銘

事業はレセップスというフランス人が指揮(フランスの国の精度、技術を学びたいと思う)

徳川昭武一行の会計役を担った渋沢栄一は、滞在を世話した銀行家ポール・フリュリ・

エラール(1836-1913)からパリで、資本主義の仕組みを学ぶこととなります。

上の写真は2021年2月24日NHKBS3で放送の英雄たちの選択「論語と算盤を読み解く」

で紹介されたフリュリ・エラール。

「フリュリ・エラールが軍人と対等に接するのを見て、身分制の打破と実業の地位向上の

必要を痛感したと」渋沢栄一は後年述べている。

上の2枚の写真は2021年2月24日NHK総合テレビで放送の 歴史秘話ヒストリア

「渋沢栄一時代を開く 新一万円札の男の実像」より

渋沢栄一は株式会社(合名会社、合本組織)に強く関心を持った

スエズからカイロ(3月27日)を経由してアレキサンドリアに行く時に初めて汽車に乗る

往路で船舶や汽車に乗り渋沢は強く心を動かされ帰国後の海運事業や日本鉄道

(現JR東日本)、北海道炭鉱鉄道、九州鉄道の設立

1867年3月28日 アレキサンドリアを出発

フランスに到着

1867年4月3日 マルセイユ着 旧暦では慶応3年(1867)2月29日

近くの軍港ツーロンで武器類を見学

栄一は武器よりも潜水服に興味をもつ。

上の2枚の写真はパリ万国博 使節団(随員)の集合写真 マルセイユにて(23名)

前列向かって左からアレキサンダー・シーボルト、保科俊太郎(歩兵頭並)、

山高石見守(昭武守役)、井坂泉太郎(小姓頭取・水戸藩士)、徳川昭武、

菊池平八郎(小姓頭取・水戸藩士)、向山隼人正(全権公使)、田辺太一(外国奉行支配組頭)、

レオン・デューリー、後列、左より渋沢栄一、山内文次郎、高松凌雲(奥医師)

木村宗三、服部潤次郎(水戸藩士)、皆川源吾(水戸藩士)、加治権三郎(水戸藩士)

大井六郎左衛門(水戸藩士)、三輪端蔵(水戸藩士)、杉浦譲、山内六三郎(通弁御用)

生島孫太郎(外国奉行並出役)、日比野清作(外国奉行調役)、箕作麟祥(御儒者次席・翻訳方頭取)

出典:参考資料2)Page164

1867年4月10日 リヨンで1泊

1867年4月11日 パリ着 旧暦では慶応3年(1867)3月6日

開業(1862年5月5日)して間もないグランドホテルに投宿

現在も当時の建物の状態で残っている名前はInterContinental Paris Le Grand

InterContinental Paris Le Grand Hotel - Wikipedia

尚、パリ万国博覧会(Exposition Universelle de Paris 1867, Expo 1867)は、1867年

4月1日から10月31日までパリで開催され、42ヶ国が参加し、会期中1500万人が来場した。

パリでの万国博覧会は2度目

1867年4月28日 徳川使節団 フランス皇帝ナポレオン3世に謁見

慶応3年3月24日、徳川昭武、外国奉行向山一履(隼人正)等ヲ随ヘテ仏国皇帝

ナポレオン第三世ニ謁ス。栄一陪セザリシモ、仏国皇帝ヘノ献上品ヲ宮中ヘ

送致スル事ニ当ル。尋イデ同月二十八日軽気球ヲ観ル。

1867年5月3日 皇帝主催の観劇

1867年5月15日 渋沢栄一、書記官の木村宗三と杉浦譲(露人)の3名は、シャルグラン通り30番地のアパートへ

1867年6月1日 仏皇帝が露皇帝のために開催した競馬を観戦

1867年6月8日 病院を視察

渋沢栄一が日本赤十字や聖路加病院の原点になっている。

1867年6月13日 徳川昭武らがグランドホテルからベルゴーレ街53番地に移る(経費節減)

1867年6月20日 万博会場の見学 徳川昭武(民部大輔)はアレキサンドル狙撃事件が

あってから2週間後フランセス・ミラ氏の先導で博覧会へ行かれた

上の写真はパリ万博の会場 現在、エッフェル塔の周辺地区で面積は14万6千㎡

上の写真は水力エレベーターの展示

上の写真は大砲の展示(プロシア館)

渋沢栄一(青淵)、杉浦譲の共著「航西日記」のPage80-97に6月20日に見学した

様子について丁寧に記述されています。

6月20日の他に渋沢は7月3日昭武に随行・見学している。9月1日、10月12日にも

博覧会を見学しているが渋沢栄一が随行したかどうかは不明。

渋沢栄一が興味を持った展示

・機械類 ・絵画 ・貨幣 ・織物 ・植物

・医療器具 ・測量器 ・通信機器 ・絹織物 ・農業機械 ・紡績機械

・ダイヤ細工所 ・各国の演芸 ・日本の茶店

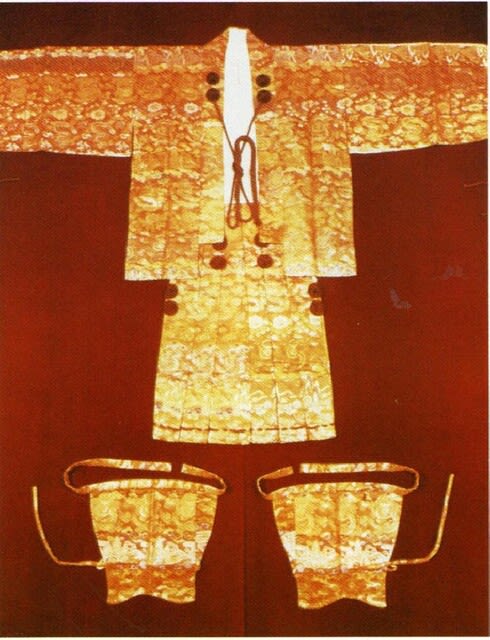

上の写真は徳川幕府の出展品(複製)の一例

パリの床屋で髷を落とし、洋装の正装姿の渋沢栄一

ライバル薩摩からの出展

薩摩の本当の狙いはベルギー貴族のシャルル・ド・モンブラン(1833-1894)と

契約した「日本-ベルギー会社」の設立にあった(薩摩海軍史 中巻による)

五代友厚、新納刑部が交渉に当たった。

薩摩藩がパリ万博に派遣したメンバーは下記の12名です。(資料 1)のPage80)

使節兼博覧会御用 家老岩下佐次右衛門

側役方 市来政清

博覧会担当 野村宗七、渋谷彦助、岩下清之丞、蓑田新平

その他 岩下長十郎(家老岩下の息子、留学のため)

白川(斎藤)健次郎(モンブランの秘書で別名ジラール・ド・ケン)

ハリソン(イギリス人)

ホーム(イギリス人)

鳥丸啓助(大工)

番組では紹介されなかったが佐賀藩からも5名派遣され有田焼などを出品した。

(資料 1)のpage70-79に詳述されています)

上の写真は薩摩藩が準備した薩摩琉球国勲章

上の写真は幻の徳川葵勲章

上の2枚の写真は薩摩が出展した薩摩焼と薩摩切子

1867年7月1日 (慶応3年5月29日)表彰式に徳川昭武が出席しメダルを授与

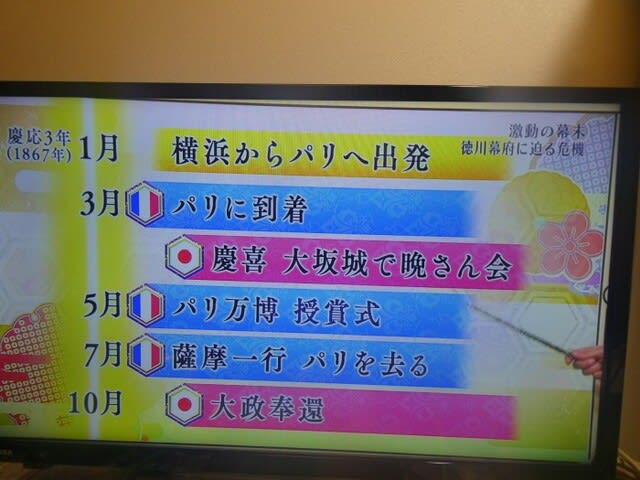

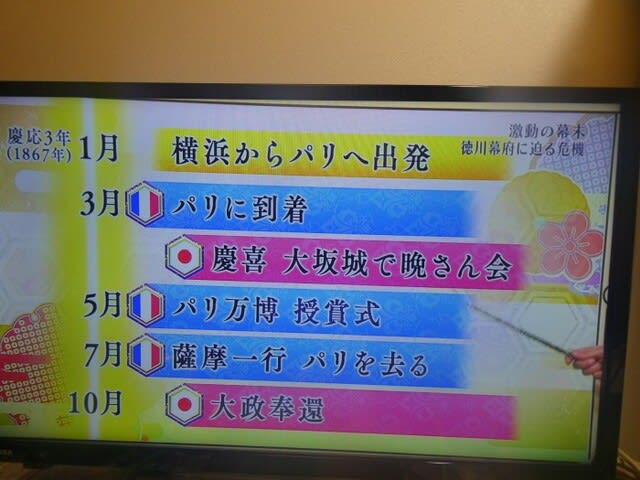

上の写真は番組で紹介された慶応3年(1867)の大まかな出来事

上の写真は受賞したメダルの複製品

上の写真は徳川昭武が出席した表彰式の様子 シャンゼリゼの産業館で実施された

1867年7月18日 パリの新聞(Le Temps紙)に日本館の様子を伝える記事

フランスで初めて新聞の存在を知り帰国後の新聞社設立に繋がった

1867年8月17日 向山隼人正、滞在費に窮し、江戸の小栗上野介に電報を打つ

各国御巡歴、漸本月上旬御出発と相成り候

― 渋沢栄一、欧州を見聞する 慶応3年8月6日~11月22日 ―

(1867年9月3日~1867年12月17日)

欧州各地の視察に先立って当初、徳川昭武に7名が随行するとの計画があったが

3人に人数を絞り、随員は交代で務める型式となった。その経緯について下記の

サイトに詳述されています。(渋沢栄一が調整役を務め丸く収めた)

第19話:パリ万博での日本文化の高評価と、激震する国内情勢 | 経営全般 | 経営プロ (proweb.jp)

1867年9月3日 (慶応3年8月6日)欧州視察の為、パリを出発

1867年9月4日 スイスのベルン絹織物

1867年9月5日 スイス大統領に謁見

1867年9月6日 スイスのツーンで軍事施設を見学(スイスの民兵組織を学ぶ)

1867年9月8日 (慶応3年8月10日)スイスの時計工場見学

上の写真はスイスで徳川昭武に贈られた時計 出典:参考資料 3) Page35

TOKUGAWA MIMBOUTAIHOと刻印

上の写真は訪問国の一覧

1867年9月13日 オランダへ移動

1867年9月16日 国民議会を見学

国王レオポール2世に招待を受け表敬訪問 9月25日にも謁見

オランダ滞在中に 鉄砲製造所、軍艦製造所、ダイヤモンド研磨所、風車、博覧会

1867年9月24日 ベルギー ブリュッセルに到着 アンヴェルス(アントワープ)にも訪問

1867年9月26日以降 陸軍学校、軍関連施設、砲台、砲製造所、機械製造所、製鉄所

汽車工場、鏡・ガラス工場

1867年10月3日 国王より狩猟に招待される

1867年10月5日 軍事演習を見学 徳川昭武は馬上に烏帽子、陣羽織姿で外国の軍隊を閲兵

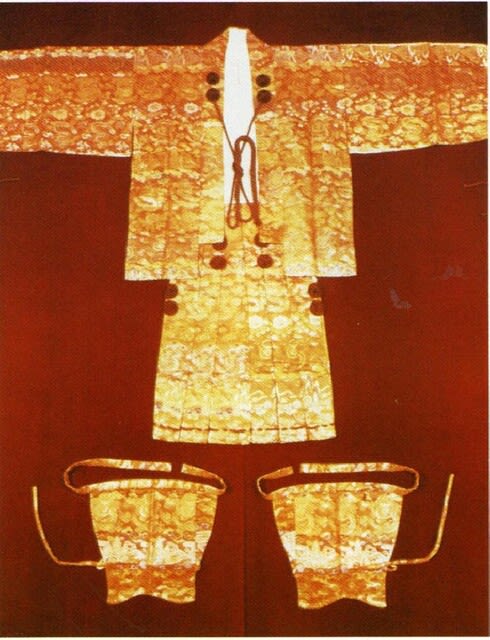

上の3枚の写真は徳川慶喜から贈られた陣羽織 出典:参考資料 3)Page33

1867年10月6日 王宮での饗宴

上の写真はベルギー国王 レオポルド2世からベルギー製の鉄を購入するよう

トップセールスに接し渋沢栄一は大変、驚いた。

上の写真は2021年2月24日NHK総合テレビで放送の 歴史秘話ヒストリア「渋沢栄一

時代を開く 新一万円札の男の実像」より 国王のトップセールスに驚く栄一

1867年10月9日 ベルギーを立ち、パリに戻る

徳川昭武は乗馬や射撃の稽古や博覧会の見学で過ごす

1867年10月17日 イタリアへ出発

当時、イタリアでは移動が大変、馬車で移動

1867年10月29日 イタリア フィレンツェ着、ミラノ、ピサ、トリノ、ローマを歴訪

1867年11月6日 マルタ島(ヴァレッタ)へ行き、海路マルセイユに渡りリヨンを経由

1867年11月8日 艦兵式に招かれ、徳川昭武は陣羽織を着て参加

1867年11月9日 大政奉還

1867年11月18日 パリに戻る

1867年11月20日 フランス留学生の第1陣8名、パリに到着、昭武に拝謁する

1867年12月1日 英国に向けパリを出発カレーに向かう

1867年12月2日 英国 ロンドン着

1867年12月3日 イギリス留学生の取締川路太郎、昭武に謁見。ハモンド外務次官

スタンリー外相らの来訪。国会議事堂を見学

1867年12月4日 英国国王、ヴィクトリア女王に謁見

1867年12月5日 タイムス社、鉄砲店を訪問

1867年12月6日 軍事施設を見学

1867年12月7日 図書館、外務省、海軍省などを訪問

1867年12月10日 イングランド銀行を見学

1867年12月17日 前日にドーバーを立ち、パリに戻る

フランスでの昭武の勉学補助

一同稽古はげしく、日々勉強いたし候

― 栄一、徳川昭武留学のお側で 慶応3年11月23日~慶応4年8月29日 ―

1867年12月18日~1868年10月14日

1868年1月3日 王政復古

1868年1月26日 大政奉還の報に接する

1868年5月20日 徳川昭武の日課、パリ市街の見物、曲馬をみたり公園の散策

1868年5月30日 在欧の幕府留学生に帰国命令が届く

1868年7月5日 徳川昭武、帰国を決意

1868年7月30日 ロンシャンの競馬場で、初めて気球に乗る

1868年8月2日 最後のフランス旅行に出る。ノルマンディーのカンに向かう

1868年8月3日 海軍工廠、突堤などを見学

帰路

我等一同、終始誠に息災に之れあり候

― 栄一、帰国の途につく 慶応4年8月30日~明治元年11月3日 ―

1868年10月15日~1868年12月16日

1868年10月15日 ナポレオン3世一家に帰国の挨拶のためパリを立ちビアリッツへ

1868年10月19日 フランス郵船のベリューズ号にてフランスを離れた

1868年10月26日 スエズ着 フランス郵船「アンペラトリス」号に乗る

1868年12月16日 横浜着

その他参考資料

国立国会図書館協同データベース(レファレンス)

慶応3(1867)年、徳川慶喜の弟昭武のパリ万博派遣に随行した人にどのような人が

いたのか知りたい。彼らについて書かれた資料も知りたい。(大阪府立中央図書館)

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000228328

慶応3(1867)年の徳川幕府による将軍慶喜の弟・昭武のパリ万博派遣について

書かれた資料を知りたい。(大阪府立中央図書館)

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000228337