興福寺は阿修羅像をはじめ多くの著名な文化財を有する超有名な寺院であるが

その前身である「山階寺(やましなでら)」、藤原鎌足の息子の藤原不比等が

藤原京の造営、遷都に伴い厩坂に移し改称した「厩坂寺(うまやさかでら)」

については意外にもあまり知られていない。

そこで、「山階寺」と「厩坂寺」について調べてみました。

山階寺は藤原氏の始祖、藤原鎌足(614-669)の夫人の鏡王女(かかみのおおきみ)が

天智天皇8年(669)に夫の病気平癒を願い鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として

京都山科の私邸内に創建しました。

天武元年(672)に旧山階寺は藤原京の厩坂へ移築され、厩坂寺と改称。

和銅3年(710)の平城京遷都に伴い藤原不比等が現在地に移築し興福寺と改称。

その際、藤原鎌足が造らせた釈迦三尊像を厩坂寺から興福寺に移しています。

興福寺は以後、藤原氏の氏寺として栄えるが、一方で養老4年(720)には官寺に

列せられ、維摩会(ゆいまえ)など国家的法会が行われた。

山階寺跡

上記サイトの碑文で山階寺について詳細な解説されているので引用紹介します。

所在地:京都市山科区御陵大津畑町

山階寺は七世紀後半、藤原鎌足により創建された寺

院。中大兄皇子(天智天皇)と共に大化改新を成し遂

げた鎌足の「山階陶原家付属の持仏堂」が始まりと

推定される。

奈良時代の興福寺に関する史料(『興福寺流記』所引

「宝字記」)には、「鎌足は改新の成功を祈って、釈迦

三尊像・四天王像を造ることを発願した。事が成就し

た後、山階の地で造像を行った。やがて重病になり、

妻の鏡女王の勧めで伽藍を建て仏像を安置した。これ

が山階寺の始まりである」と記されている。

その所在地は大宅廃寺説や中臣遺跡説もあるが、山

科駅西南、御陵大津畑町を中心とした地域にあったと

する説が有力である。付近から有力な遺跡は見つかっ

ていないが、この辺りは大槻里と呼ばれ、西隣の陶田

里にかけてが陶原であったらしい。鎌足の子の不比等

が育った「山科の田辺史大隅らの家」も近くにあった。

山科寺はその後、大和に移り厩坂寺と呼ばれ、更に

平城京に移り興福寺となる。このため興福寺は山階寺

とも呼ばれた。天智天皇の腹心であり、藤原氏の始祖

となる鎌足は、山階と深い関係があったのである。

厩坂寺跡

厩坂寺跡(藤原京)については下記のサイトで詳しく解説されています。

私はGoogleストリートビューでその場所を確認することにしました。

上の写真はGoogleストリートビューで訪問した厩坂寺跡 木々が茂っている場所

所在地住所としては大和橿原病院(奈良県橿原市石川町81)が一番近い

厩坂寺跡は大和橿原病院の敷地の東側になります。

Goo地図を添付しておきます。

現地には「丈六」という交差点名や小字名が残り、厩坂寺に安置されていた丈六の仏像

(釈迦三尊)に由来している可能性があるそうです

奈良文化財研究所のサイト(下に添付のPDFファイル)ではウラン坊廃寺を厩坂寺に

あてている福山氏の説を紹介しています。

BN1093286X_003_008.pdf (nabunken.go.jp)

上の写真は上記PDFファイルで示されたウラン坊廃寺の位置などを示したものです。

上記PDFファイル(Page6)に厩坂寺の存続期間は天武元年(672)から

和銅年間(708-715)までとの記述あり。

上の写真はGoogle地図でウラン廃寺の位置を示しました。

ストリートビューで確認すると橿原市立畝傍中学校の近くには墓所があります。

上の写真は藤原京資料室の模型で示されたウラン坊廃寺など 撮影:2016-12-22

上の写真は藤原京資料室の模型で示されたウラン坊廃寺など右京の広域 撮影:2016-12-22

上の写真は同じく藤原京資料室の説明パネルで示されたウラン坊廃寺 撮影:2016-12-22

上の写真は藤原京の全体図の中に示したウラン坊廃寺の位置

出典:平田稔、金子裕之 著「飛鳥・藤原京の謎を掘る」Page272

上記書籍(Page101)にはウラン坊(浦坊)廃寺が厩坂寺であるとの説の他に

1940年に多数の掘立柱建物跡が見つかった橿原市久米町の丈六北遺跡、1956年に

礎石などが見つかった丈六南遺跡を厩坂寺とする説を紹介されています。

現在、丈六の交差点付近に「いもあらい地蔵尊」が残っています。(Page184)

興福寺中金堂と釈迦三尊像

上の写真は落慶後の中金堂 撮影:2019-2-3

上の写真は2018年10月7日から5日間にわたって執り行われた中金堂の落慶法要

中金堂は創建より6回の焼失・再建を繰り返し2000年までは1819年再建の仮堂

だった。2010年の立柱式、2014年上棟式を経て2018年に竣工した。

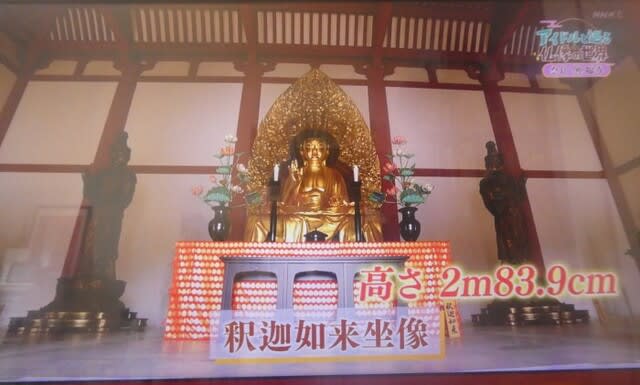

上の写真は中金堂内の釈迦三尊像(5代目)

出典:NHK Eテレ 趣味どきっ「仏像の世界」 第4回 2020年9月28日放送

参考の為興福寺の境内図を添付(上の写真) 撮影:2019-2-3

興福寺北円堂と仏像

上の写真は北円堂の遠景 撮影:2019-2-3

養老4年(720)藤原不比等(659-720)慰霊のための北円堂が建設着手される

「造興福寺仏殿司」を置き官費にて工事を進め、結果、官寺としました。

藤原不比等のⅠ周忌に当たる養老5年(721)8月に元明太上天皇と元正天皇が

長屋王に命じて建てさせたのが北円堂である。

その当時に収められた仏像は種類も数も現在と同じ9体です。

上の写真は北円堂内の弥勒如来坐像、無着像、世親像(以上は国宝指定)及び脇侍菩薩像(2体)の仏像5体

木造漆箔 像高141.5cm 弥勒仏坐像は永元2年(1208)運慶作

(北円堂の火災消滅に伴い制作された)

出典:NHK Eテレ 趣味どきっ「仏像の世界」 第4回 2020年9月28日放送

上の写真も北円堂の弥勒如来坐像、無着像(像高193cm)、世親像(像高193cm)

出典:三菱UFJ信託銀行 Excellent Club News 2021年春号

無着像は運助(運慶の六男)、世親像は運賀(運慶の五男)が担当して制作

建暦2年(1212)に完成した。

無着、世親は5世紀頃の北インドの僧

上の2枚の写真は木心乾漆四天王立像(明治30年12月28日国宝指定)

延暦10年(793)4月造立

出典:歴史REAL 「藤原氏」 洋泉社 (2018)Page4-5

藤原不比等を中心とした系図

出典:歴史REAL 「藤原氏」 洋泉社 (2018)Page19

他の参照サイト

藤原京資料室の見学でウラン坊廃寺を知る (大神神社御用達の大正楼) (jptravel.net)