令和4年(2022)の干支は、60年に1度の「壬寅(みずのえとら)」です。

本日は壬寅に関する話題を取り上げます。

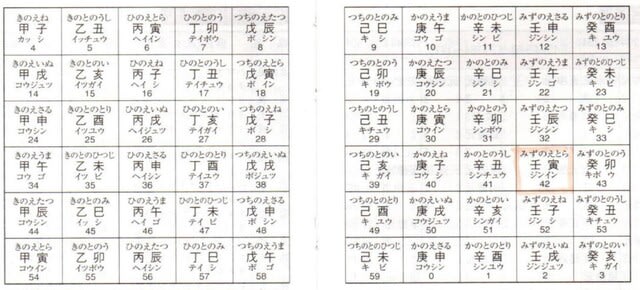

十干十二支

十干(じっかん)は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸

赤字は陽 黒字は陰

十二支(じゅうにし)は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥

赤字は陽 黒字は陰

十干十二支(じっかんじゅうにし)には夫々固有の意味がある。十干の「壬」は

はた糸(織物を織るときの糸)を巻き付けた形をかたどった文字で、糸を巻き付けて

次第に膨らむ様子をとらえて「はらむ」という意味になる。また、草木の種子の内部に

さらに新しいものが妊(はらま)れることを指す。「水の兄:みずのえ」という言葉は

陰陽五行説では「水」の性質を持ち、陽の「兄」の本質は「剛強、動」とされている。

壬は海や大河に例えられ、止まることのない海流のように大きく動く水であり、流動性

寛大さを表す。十二支の「寅」の字は、両手で矢の曲がりをまっすぐに伸ばす意を表し

また木気の始めで「生まれ出るもの」「動きはじめる」という意味も持っています。

陰陽五行説では、十二支の「寅」は陽の「木」で、「水生木(すいしょうもく)」の

相生(そうせい)(相手を生み出すプラスの関係)とされ、木気は水によって養われ、

水がなければ草木は枯れてしまうことを表す。

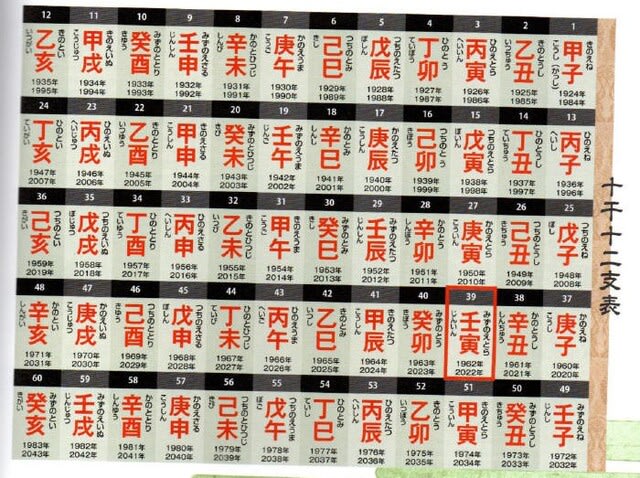

上の表は干支順位表です。西暦年から干支を求めるには60の倍数を引いた余りの

数値を表の中から選びます。出典:歴史散歩便利帳 山川出版(2002) Page38-39

2022年の場合は次のとおりである。 2022-(60×33)=42 で壬寅となります。

上の写真は十干十二支表

出典:日本のしきたり まるごとわかる本 普遊社(2021)Page106

還暦

生まれてから60年を経て、生年の干支を迎えるのが還暦である。

還暦は上述の十干十二支の60年周期という考え方に基づいています。

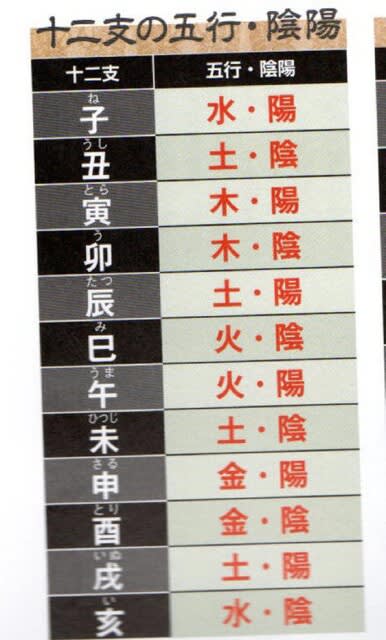

十二支の五行・陰陽

上の写真は十二支の五行・陰陽を纏めた表です。

出典:日本のしきたり まるごとわかる本 普遊社(2021)Page105

木、火、土、金、水の五気はさらに陽の「兄(え)」と陰の「弟(と)」にわかれる。

鞍馬寺の狛虎

上の2枚の写真は京都・鞍馬寺の狛虎。虎が毘沙門天のおつかいとされ狛犬の代わりに

狛虎が本殿の前に鎮座。魔除けの阿吽の虎が授与される。

出典:2022年2月2日に放送のBS朝日 京都ぶらり歴史探訪 虎が叶えた秀吉の天下統一

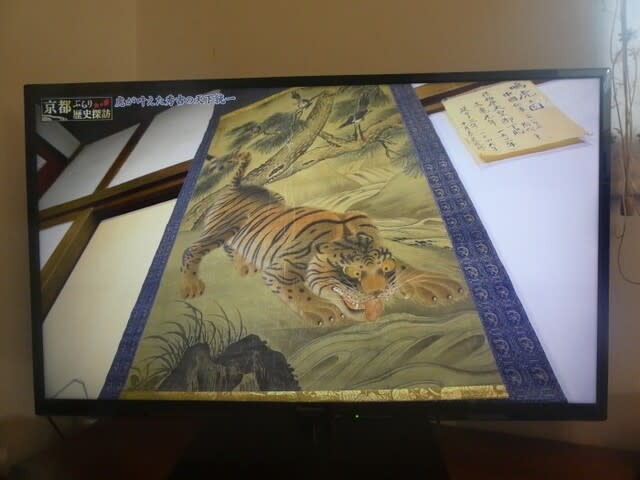

報恩寺の鳴虎図

上の写真は報恩寺の鳴虎図(後柏原天皇が文亀元年(1501)に御下賜)

鳴虎図には堂々とした体格の虎が谷川で水を飲む様子が描かれている。背後の松には

2羽のカササギ。絵の虎は吠(ほ)えている訳ではないのに、鳴虎図と呼ばれるのは、

秀吉がこの絵を気に入って聚楽第に掛けさせたが、絵の中の虎が夜ごと鳴動して

眠れないため寺に返したとの伝承があるからだ。

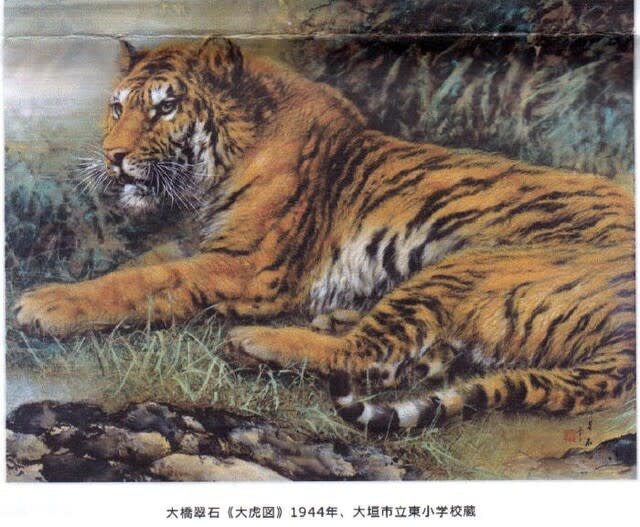

大橋翠石が描く虎の絵

虎の絵を描かせば天下一品、明治の金メダリスト大橋翠石の虎の絵です。

神戸市須磨区にアトリエを持ち創作を続けました。詳細は下記ブログ。

虎の画家「大橋翠石」の動画 By神戸新聞と濱田篤三郎著の「千里一走」 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

壬寅の年の出来事

今年 2022年(令和4年)

・改正少年法施行 民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げ

・北京冬季五輪(2月4日~2月20日)

60年前 1962年 昭和37年

・三宅島大噴火

・流感が大流行

・キューバ危機

・アルジェリアが仏から独立

120年前 1902年(明治35年)

・日英同盟協約ロンドンで調印

・国勢調査に関する法律公布

・福井大火

・アメリカからキューバが独立

180年前 1842年(天保13年)

・天保の改革(株仲間解散令発布)

・文政8年(1825)の打ち払い令を廃止し、薪水給与令を復活

・南京条約が締結され、アヘン戦争が終わる

240年前 1782年(天明2年)

・天明の大飢饉が始まる(1787年まで)

・現在のアメリカ合衆国の国章の使用が開始される

・タイ王国、ラーマ1世即位、バンコクに遷都

300年前 1722年(享保7年)

・新田開発が奨励される

・上米の制を設け、参勤交代の江戸滞在を半年に短縮

・出版の統制、心中物の上演が禁止される

・ロシア軍がイラン侵入

・清で康熙帝が没し世宗(雍正帝)が即位 1735年まで

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます