2015年4月12日(日)、金剛寺の春祭りの鬼追い式を観るために三木市に

出かけていました。帰りに本要寺に立ち寄り境内にある元禄7年(1694)に建立

された宝蔵と岡村源兵衛と大西与三右衛門2人の義民碑の写真を撮りましたので

紹介します。

上の写真には右手が義民碑左手に宝蔵の一部が写っています。

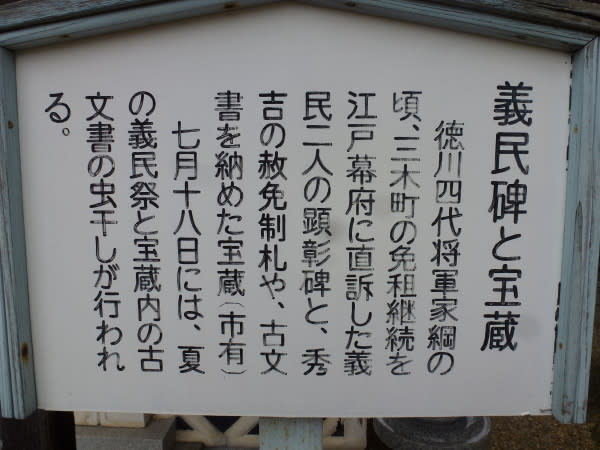

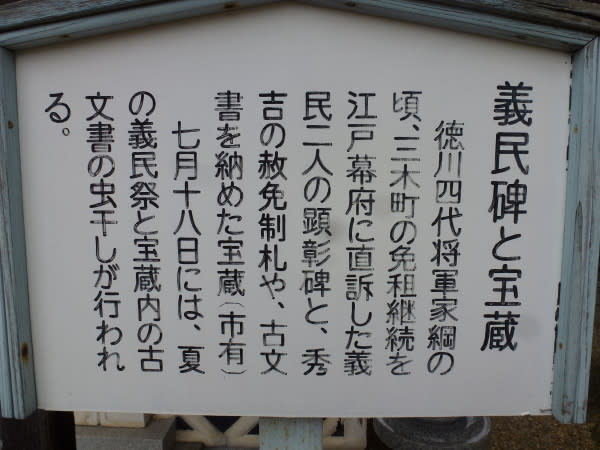

上の写真は現地の説明板です。

ここで本文に入る前の前置きとして本要寺について簡単に述べる

本要寺の基本情報

住所:三木市本町2-3-6 TEL:0794-82-0233

宗派:日蓮宗 山号:吉祥山 御本尊:久遠の本師釈迦牟尼佛

開基:建長5年(1253)4月28日

さらに現地の本要寺説明板から若干加筆して紹介します。

「日蓮宗の吉祥山本要寺は、もともと天台宗の寺でしたが、鎌倉時代

花園天皇の御代の正和4年(1315)に日蓮聖人の法孫、

魔訶一院日印(まかいちいんにちいん)上人が関西布教の途次に立寄られ、

住職と問答を行って勝ったために日蓮宗に改宗し、寺の名を本要寺とした。

今日まで宗徒の信仰の場として続いてきた伝統のある寺です。

古くから湯の山街道、ひめじ道、あかし道が分岐する市街地の中心部に位置し、

門前の県道周辺も戦前までは寺の境内に含まれていました。

戦国時代、羽柴秀吉の三木城攻めの時に火災に見舞われましたが、幸運にも

本堂のみ戦火を免れました。天正8年(1580)1月三木城が落ちると、秀吉は

平井山本陣からこの本要寺の本堂に本陣を移し、当寺を三木町各宗の

16か寺院の主席に命じました。

また、秀吉は、戦火をのがれて各地に四散した町民百姓を呼び戻すために

三木を免租地とする制札を建てました。それが三木を金物の町として

復興させる起爆剤になり、その制札が今も

本要寺境内の市有宝蔵に大切に保存されています。

ところが延宝5年(1677)徳川4代家綱の「延宝の検地令」によって免租の

恩典が取り消されようとしました。

本要寺を会合場所として町民の会合を開いた結果、平田町の大庄屋「岡村源兵衛」

と、平山町年寄「大西与三右衛門」の二人が打ち首覚悟で江戸への直訴を

決行しました。

老中酒井雅楽頭(うたのかみ)の屋敷前で断食の座り込みを行い、免租は

そのまま、二人は死罪を免れ無事三木の地を踏むことができました。

宝永4年(1707)本要寺境内に顕彰碑が建てられ、毎年7月18日には

義民祭法要と宝蔵虫干しが行われています。

又、大西与三右衛門の墓がある本長寺では12月8日に法要と共に「冬の義民祭」

を執り行っており、二人の功績をたたえています。」

これくらいで前置きを終わり本論の義民碑と宝蔵に話を移します。

上の写真は延宝の義民碑の正面です。宝永4年(1707)の春に建立されました。

2人の義民「岡村源兵衛」と「大西与三右衛門」と法名 及び実名の「成次」と

「勝家」が刻まれています。

下記の記事(三木市 夏の義民祭 in 本要寺 on 2013-7-18 )に義民碑

正面を拡大した写真を掲載しています。

またこの義民碑の左側面、背面、右側面には福田貞斎(1661-1717)による

顕彰文が書かれています。

上の写真は左側側面の顕彰文 下記文章が書かれています。

古三木町 別所長治城下免税賦也然

延寶五年使松平大和守蒙

命而度民田及山沢為之三木町亦五百十四軒造

一簿焉由是編戸者憂矣使源兵衛與三右衛門

二人詣 江戸踰月而謹告之 官府滞留半年

卒有辨證而如故

上の写真は背面の顕彰文 下記文章が書かれています。

永復焉其二人功労不可勝言也故鐫其名千石

也毎年夏於六月十八日相会町里正副戸長華

首出夫辨證及簿各年蔵上下町於某家辨證曰

寛永年中小笠原右近太夫領三木邑呼町里正

及副問奮式法令如故免町税賦則賜後證嘉焉

薾後同 寛永中水谷伊勢守領此地 亦同矣

其二證今猶見寶蔵焉先是 天正中 別所長

治三木砦不順

信長公 使秀吉政之営壁羸師放火於

上の写真は右側側面の顕彰文 下記文章が書かれています。

城畔民屋殊死戦卒抜之即 秀吉呼町耆老曰

法令如奮式各項禁條書千松板掲於門側禁條

亦如故免町税賦也其禁條至今在此寺聊刻千

石以為後證焉

寛永四年丁亥仲春朔旦 福田尚存謹識

三木町編戸者建

上の写真は2013年7月18日の夏の義民祭で奥に宝蔵が見える。

宝蔵についてであるがその建立年代は上記の顕彰文が作成された宝永4年(1707)

にはすでに存在していたか?

宝永7年時点で、毎年6月18日に上下家の某家保管とあり宝蔵でなくても

それに代わる蔵施設が存在していたことは確認できる。

宝蔵の建設にあたっては十河与一右衛門養隋(三木町下5ケ町惣年寄、酒造家)が功労者で

「三木町御免許大意録」の著者でもあります。

十河与一右衛門は貞享元年(1684)11月中町の光明寺の八角堂を寄進した。

堂内には仏師安阿弥作の如意輪観音菩薩他33体の仏像が安置されています。

光明寺について小生のBlogで写真紹介しています。(下記サイト)

三木市散策記 on 2013-2-3 その2 光明寺

出かけていました。帰りに本要寺に立ち寄り境内にある元禄7年(1694)に建立

された宝蔵と岡村源兵衛と大西与三右衛門2人の義民碑の写真を撮りましたので

紹介します。

上の写真には右手が義民碑左手に宝蔵の一部が写っています。

上の写真は現地の説明板です。

ここで本文に入る前の前置きとして本要寺について簡単に述べる

本要寺の基本情報

住所:三木市本町2-3-6 TEL:0794-82-0233

宗派:日蓮宗 山号:吉祥山 御本尊:久遠の本師釈迦牟尼佛

開基:建長5年(1253)4月28日

さらに現地の本要寺説明板から若干加筆して紹介します。

「日蓮宗の吉祥山本要寺は、もともと天台宗の寺でしたが、鎌倉時代

花園天皇の御代の正和4年(1315)に日蓮聖人の法孫、

魔訶一院日印(まかいちいんにちいん)上人が関西布教の途次に立寄られ、

住職と問答を行って勝ったために日蓮宗に改宗し、寺の名を本要寺とした。

今日まで宗徒の信仰の場として続いてきた伝統のある寺です。

古くから湯の山街道、ひめじ道、あかし道が分岐する市街地の中心部に位置し、

門前の県道周辺も戦前までは寺の境内に含まれていました。

戦国時代、羽柴秀吉の三木城攻めの時に火災に見舞われましたが、幸運にも

本堂のみ戦火を免れました。天正8年(1580)1月三木城が落ちると、秀吉は

平井山本陣からこの本要寺の本堂に本陣を移し、当寺を三木町各宗の

16か寺院の主席に命じました。

また、秀吉は、戦火をのがれて各地に四散した町民百姓を呼び戻すために

三木を免租地とする制札を建てました。それが三木を金物の町として

復興させる起爆剤になり、その制札が今も

本要寺境内の市有宝蔵に大切に保存されています。

ところが延宝5年(1677)徳川4代家綱の「延宝の検地令」によって免租の

恩典が取り消されようとしました。

本要寺を会合場所として町民の会合を開いた結果、平田町の大庄屋「岡村源兵衛」

と、平山町年寄「大西与三右衛門」の二人が打ち首覚悟で江戸への直訴を

決行しました。

老中酒井雅楽頭(うたのかみ)の屋敷前で断食の座り込みを行い、免租は

そのまま、二人は死罪を免れ無事三木の地を踏むことができました。

宝永4年(1707)本要寺境内に顕彰碑が建てられ、毎年7月18日には

義民祭法要と宝蔵虫干しが行われています。

又、大西与三右衛門の墓がある本長寺では12月8日に法要と共に「冬の義民祭」

を執り行っており、二人の功績をたたえています。」

これくらいで前置きを終わり本論の義民碑と宝蔵に話を移します。

上の写真は延宝の義民碑の正面です。宝永4年(1707)の春に建立されました。

2人の義民「岡村源兵衛」と「大西与三右衛門」と法名 及び実名の「成次」と

「勝家」が刻まれています。

下記の記事(三木市 夏の義民祭 in 本要寺 on 2013-7-18 )に義民碑

正面を拡大した写真を掲載しています。

またこの義民碑の左側面、背面、右側面には福田貞斎(1661-1717)による

顕彰文が書かれています。

上の写真は左側側面の顕彰文 下記文章が書かれています。

古三木町 別所長治城下免税賦也然

延寶五年使松平大和守蒙

命而度民田及山沢為之三木町亦五百十四軒造

一簿焉由是編戸者憂矣使源兵衛與三右衛門

二人詣 江戸踰月而謹告之 官府滞留半年

卒有辨證而如故

上の写真は背面の顕彰文 下記文章が書かれています。

永復焉其二人功労不可勝言也故鐫其名千石

也毎年夏於六月十八日相会町里正副戸長華

首出夫辨證及簿各年蔵上下町於某家辨證曰

寛永年中小笠原右近太夫領三木邑呼町里正

及副問奮式法令如故免町税賦則賜後證嘉焉

薾後同 寛永中水谷伊勢守領此地 亦同矣

其二證今猶見寶蔵焉先是 天正中 別所長

治三木砦不順

信長公 使秀吉政之営壁羸師放火於

上の写真は右側側面の顕彰文 下記文章が書かれています。

城畔民屋殊死戦卒抜之即 秀吉呼町耆老曰

法令如奮式各項禁條書千松板掲於門側禁條

亦如故免町税賦也其禁條至今在此寺聊刻千

石以為後證焉

寛永四年丁亥仲春朔旦 福田尚存謹識

三木町編戸者建

上の写真は2013年7月18日の夏の義民祭で奥に宝蔵が見える。

宝蔵についてであるがその建立年代は上記の顕彰文が作成された宝永4年(1707)

にはすでに存在していたか?

宝永7年時点で、毎年6月18日に上下家の某家保管とあり宝蔵でなくても

それに代わる蔵施設が存在していたことは確認できる。

宝蔵の建設にあたっては十河与一右衛門養隋(三木町下5ケ町惣年寄、酒造家)が功労者で

「三木町御免許大意録」の著者でもあります。

十河与一右衛門は貞享元年(1684)11月中町の光明寺の八角堂を寄進した。

堂内には仏師安阿弥作の如意輪観音菩薩他33体の仏像が安置されています。

光明寺について小生のBlogで写真紹介しています。(下記サイト)

三木市散策記 on 2013-2-3 その2 光明寺