2018年9月27日

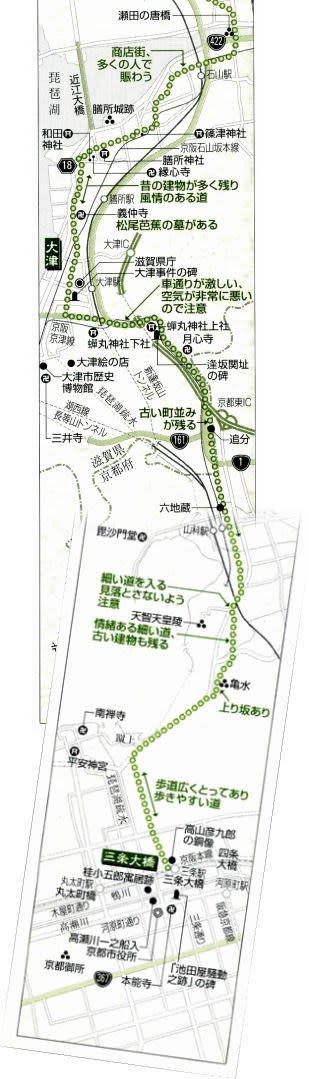

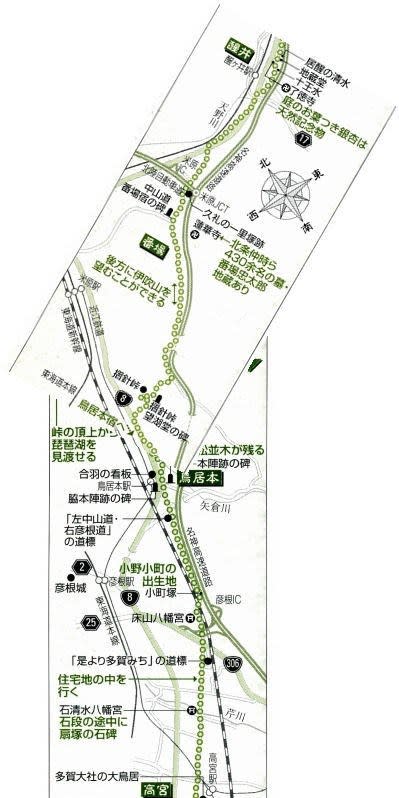

前のルート:㉑武佐宿~草津宿・瀬田の唐橋

1日目:比叡山観光、2日目:街道歩き、3日目:京都観光

【2日目】 … 草津宿・瀬田の唐橋ー京都・三条大橋 …

今日は曇り空、すっきりしない天気。 朝 8時前に空身で「瀬田の唐橋」を見に行く。前回は大雨の中でゆっくりと見る事が出来なかったので周囲を観光しながら橋を渡り<草津宿>側へ。木製の橋ではないがくすんだ橙の欄干で天下の橋という風情を醸し出す。前回 雨宿りと昼食を摂ったうなぎ料亭を懐かしく確認し宿へ戻る。

ザックを持って街道歩き開始。 <大津宿>東海道53番目、中山道で通算すれば69番目の宿場。 くねくねと曲がり分かりずらい道を行くと「膳所ぜぜ城勢田口総門跡」、ここから城下に入り街道沿いに古い民家が散見できる様になる。

今回初めて知ったが膳所城という水城が琵琶湖畔にあり、湖面に天守閣が映え美しいものだったとのこと。<水に映るは膳所の城>だが、城跡は膳所公園になっており想像するだけである。

この辺り歴史的見どころが多く、石田三成が捕らわれ繋がれた大銀杏の木が残る和田神社や木曽義仲と芭蕉が眠る「義仲ぎちゅう寺」等がある。歴史の教科書で習った「大津事件」の碑もある。大津宿中心部分は現代建物が多く賑やかになる。

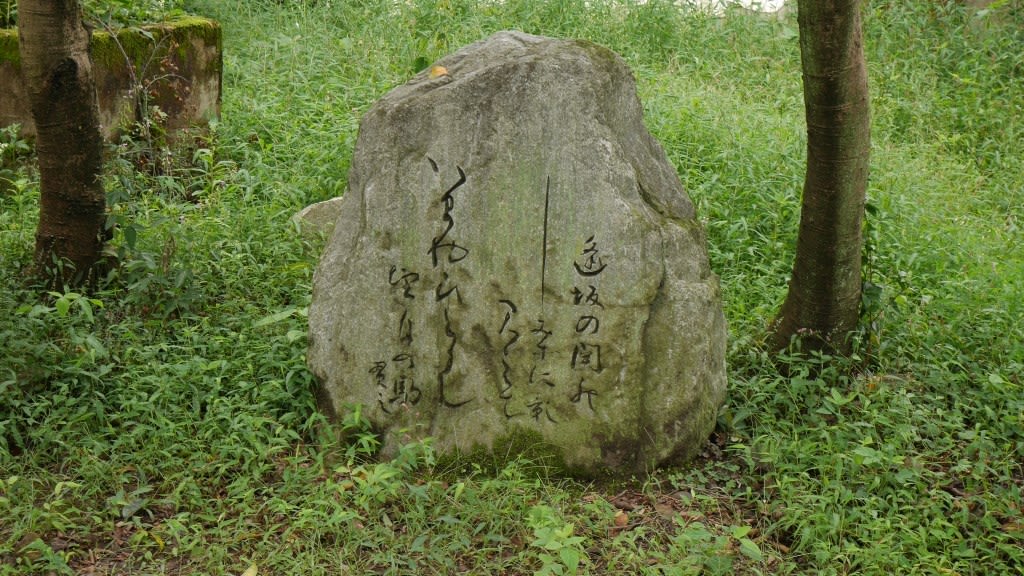

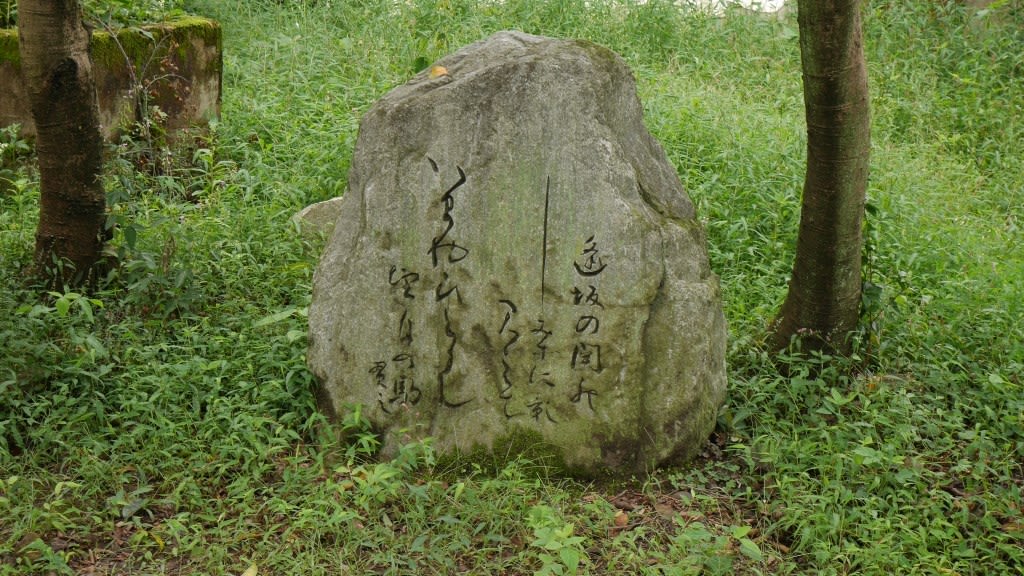

左折し東京では珍しい路面電車が走る坂道を上ると聞いたことのある「蝉丸神社」、さらに切通し道になった国道1号線を行くと「逢坂の関」。ここは歌枕の地、百人一首逢坂の3歌碑がたっている。 大津市内で予定の昼食場がなく、逢坂の関先の峠の茶屋でまたしても<うなぎで昼食>である。

京へ向かう山科の町並みを歩き「天智天皇陵」先で脇道に入り坂を上る。都会の近くでありながら落ち着いた集落になっている。 県道に出て間もなく蹴上交差点。すぐ近くの「南禅寺」に寄ることにする。 この頃から黒い雲が空を覆い雲行きが怪しくなり、インクラインを見ている時に大粒の雨が降り出す。 天は中山道歩きはそう簡単に終わらせてくれない様だ。 南禅寺は傘をさし完全装備で観光。外国人を含め大勢の観光客で賑わっている。寺裏にある琵琶湖疏水路を見てから街道歩き・三条大橋へ向かう。この頃には雨も止み、大きな建物が多く人が賑わってきた広いなだらかな坂を下ると間もな三条大橋に着く。 写真で見ていた「高山彦九郎像」を見、いよいよ「三条大橋」を渡る。

ついに、江戸日本橋から百三十五里余の旅が終わった。2年半、都合22回、542Kmを完歩した。

鴨川の河原に降り、缶ビールで乾杯。 皆で河原に座り、暫時中山道完歩の達成感・余韻に浸る。

中山道歩き最終日 歩数3万4千歩、17.2 Kmの歩きである。

宿にザックを置いてから、今日は若干豪華な居酒屋で夕食。 夕食後、京都に住んでいたことのあるメンバーの案内で八坂神社、先斗町を散策する。

<大津宿> … 70 広重/木曾海道六拾九次之内・大津 江戸を出立して132里22町の長い道程の中山道、木曾街道は、大津宿で終わる。

図は大津宿の旅籠が軒を連ねるあたりを描く。そして旅籠の目じるしとなった長い竿の先のマークに右側では「金」「ヒ口」「重」、左側には版元伊勢利の版元印を、そして「大吉」など。この「木曾街道六拾九次」の版行に関係した絵師広重、版元伊勢利などをもじったマークを示し、さらに掛行燈(かけあんどん)の「金」「いせり」「大當」、そして壁に「全」のマークは、このシリーズ版行に要した長い歳月、版元の交代など、いろいろの困難を乗り越えて完結した喜びを表わしている。

広重はここでも両側の家並をほぽ均等な遠近描写とし、二台の牛車の描写で図に奥行を与えている。そして中央奥にひろがる琵琶湖の描写はやや俯瞰的な描写となっているが、湖水の広さを表現しようとする苦心の構図といえよう。

中山道69番目の宿場町は、琵琶湖の舟運の港町としても栄えた。 牛車が通る街道は電車通りとなり、ビルが建ち、今は琵琶湖が見えなくなった。

瀬田の唐橋 山崎茶酔句碑 前回の雨宿り場・うなぎ料亭

瀬田の唐橋 … 唐風の古風な擬宝珠は歴代受け継がれ、日本三古橋とされる 「唐橋を制する者は天下を制す」と言われた

山崎茶酔句碑 「松風の 帆にとどかず 夕霞」

石山駅 膳所城勢多口総門跡碑 地蔵祠 若宮八幡神社

若宮八幡神社・表門 … 表門は膳所城の犬走り門を移築したもの

京阪石山線・瓦ケ浜駅 左右にばったん床机 晴好雨苛亭址碑‥

膳所城跡公園 膳所城祉碑 膳所城は琵琶湖に面した水城

膳所城は琵琶湖に面した水城、左手に近江大橋

膳所神社 石坐神社 … 天智天皇、伊賀采女、大友皇子を祀る

膳所神社 … 表門(国重文)は膳所城大手門を移築

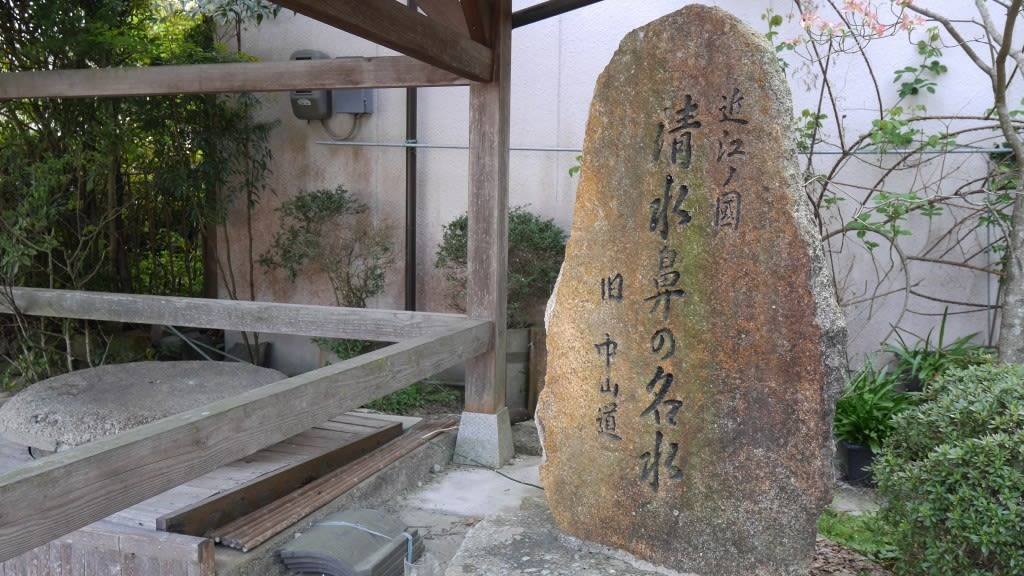

和田神社 捕らわれた石田三成が繋がれた銀杏の木 膳所城北総門跡碑

和田神社 捕らわれた石田三成が京都に送られる途中、繋がれたという大銀杏の木(樹齢6百年) …今年の台風で葉が落ち、みすぼらしい

石坐いわい神社 … 父 天智天皇、母 伊賀采女、子 大友皇子を祀る

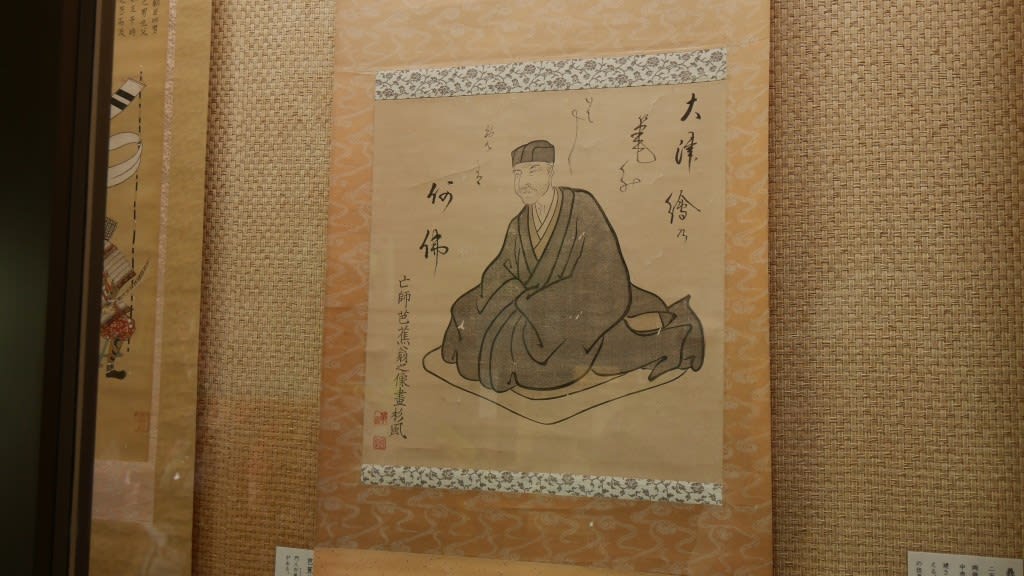

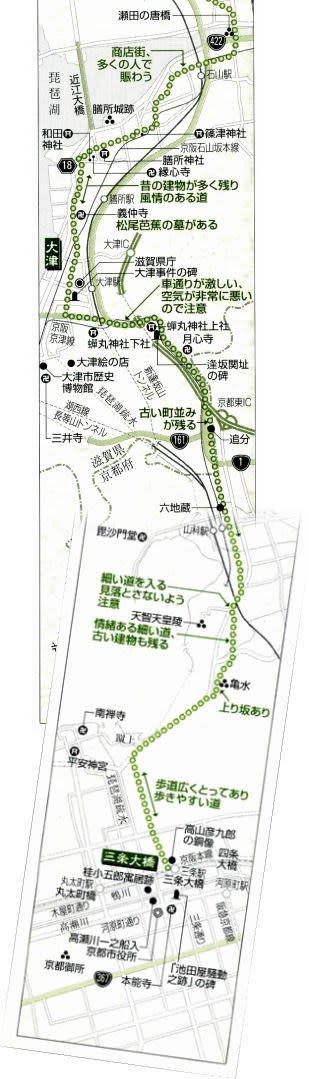

義仲寺 … 義仲の愛妾巴御前が建てた草庵が開基とされ、義仲の墓・巴地蔵堂などがある 翁堂 天井絵・伊藤若冲筆

義仲公墓 …

芭蕉翁墓 … 芭蕉の遺言<骸は木曽塚に送るべし>により義仲の隣に葬られた 「木曽殿と背中合わせの寒さかな」(又玄)

大津事件碑(露国皇太子遭難之地)

大津本陣跡碑 京阪京津線 関蝉丸神社・下社

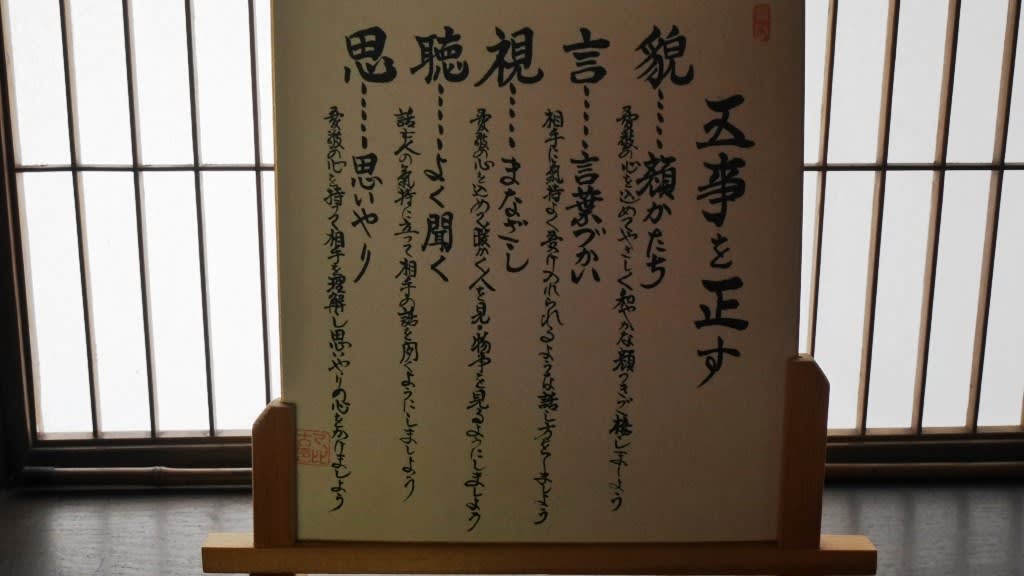

関蝉丸神社・下社 … 蝉丸は平安前期 百人一首にも歌を残す歌人。盲人で琵琶の名手であった。

蝉丸 「これやこの ゆくもかえるも 別れては しるもしらぬも あふ(逢)坂の関」 … 祭神の蝉丸は 生没年・出自は不詳

逢坂の駒迎え 「逢坂の関の清水に影見えて いまや牽くらむ望月の駒」:紀貫之

逢坂 … 蝉丸神社・上社 畿内と東国の国境逢坂の切通し 逢坂山関跡碑

逢坂 …(百人一首より)「夜をこめて鳥の空音ははかるとも よに逢坂の関は許さじ」清少納言

逢坂の関 … 平安遷都後に天下三関<不破の関、鈴鹿の関、逢坂の関>のひとつになる

追分道標 車石 六地蔵(四宮地蔵) 諸羽神社鳥居

閑栖寺の車石 … 牛車専用道路として車の轍を刻んだ花崗岩の石を敷き並べた

五条別れ道標 天智天皇山科陵 水芙蓉の寺 車石広場

「左ハ五条橋 右ハ三条通」

南禅寺・ねじりマンボ 蹴上交差点 琵琶湖インクライン(傾斜鉄道)

復元された琵琶湖インクライン ~ 黒い雲が空を覆い今にも雨が降り出しそう

南禅寺 法堂 琵琶湖疏水・水路閣(水道橋)

法堂

我が国初の水力発電所 坂本竜馬・お竜 結婚式場 高山彦九郎正之像

勤王の志士彦九郎が京都御所に向かって遥拝する像

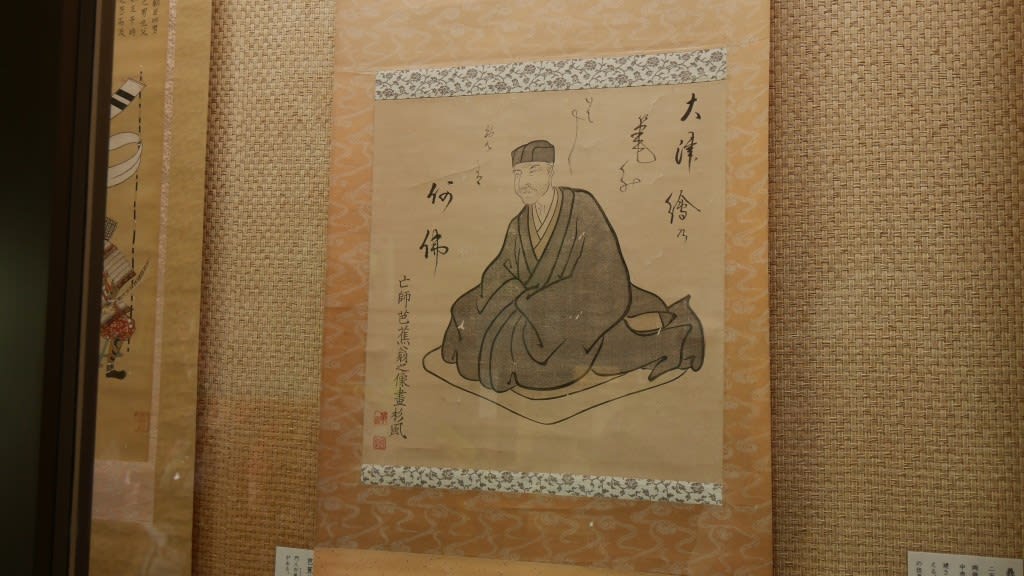

<三条大橋> … 71 広重/三条大橋 英泉・広重合作の「木曾街道六拾九次」は、江戸を起点として、草津追分で東海道と合流する地点で終わり、さらに大津を加えて、七十図で完結している。

ここに単色図版として取り上げた『岐蘇名所図会』は、京の三条大橋を出発点とした梅屋鶴子、檜園梅明撰の中本仕立三冊の狂歌本である。その二編には嘉永四年(一八五一)、三編には嘉永五年(一八五二)のそれぞれ奥付がつけられている。そして淡彩摺三十二丁の挿絵はすべて広重が担当し、彼の狂歌絵本の代表作の一つとされる。

図はその最初の挿絵である。ここで興味をそそられるのは、図中の三条大橋上を行き交う茶筅売り、日傘の女たち、被衣(かづき)の上臈(じょうろう)などは、すべて広重の保永堂版「東海道五拾三次」の「京師」の図に登場する風俗で、広重の考える京風俗の代表的なイメージであったのであろう。

平安京の三条大路が鴨川を渡る位置にあり、中山道・東海道の終点。木造欄干を擬宝珠で飾り、千年の都を実感させる。江戸時代は石柱だった橋脚は、コンクリート主体に変わる。

京都・三条大橋 弥次喜多の像 世界の京都・外人が多い

三条大橋 … 豊臣秀吉の命により小田原攻めの出陣に合わせ、木橋を石柱の橋脚に変えた 欄干擬宝珠に銘を刻んだ

弥次喜多の像

白川 … 白川砂が堆積する 若干豪華に見える夕食

八坂神社 先斗町

八坂神社 月をバックに

=3日目(京都観光)へ続く=

1日目:比叡山観光、2日目:街道歩き、3日目:京都観光