2017年4月18日~19日 中山道歩き11回目は下諏訪駅<宿>から奈良井宿まで2日間かけ約36Km歩きます。 2月・3月は雪があるため中止、3ケ月ぶりの中山道歩きです。 本来はこの日程で望月宿から和田峠を越え下諏訪へ抜ける予定でしたが今年は寒さが続き峠に未だ雪があるという情報を受け今回のルートに変更です。 参加者6名。

【1日目】

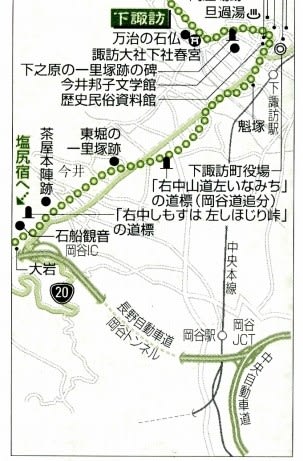

9時過ぎに下諏訪駅に到着。当初は午前中雨が残るかもしれない予報でしたが変わって好天。 一旦和田峠方面に戻り、諏訪大社下社・秋宮を見学。この秋宮は昨年夏、甲州道中完歩のおり観光で見てまわっている。 甲州道中の合流地点から中山道<下諏訪宿>を歩き始める。旧道に入ると古い家の棟飾りとして菱形の「雀おどり」というものがあり初めて見た。格式がある。 11時30分前、ちょっと早いが朝が早かったこともあり信州蕎麦の店で昼食。昼食後、道は徐々に登り坂となり塩尻峠へ向かう。 春の陽光を浴び急坂に汗をかきながら峠に到着。峠に展望台があり諏訪側に諏訪湖・八ヶ岳・富士山・南アルプス、塩尻側に御嶽・乗鞍・北ア穂高の山々が眺望でき中山道随一ということ。塩尻峠茶屋本陣跡を過ぎ高速道路を越えると葡萄畑の向こうに雪を冠った北アルプスの山々が見え<塩尻宿>に入る。ここ柿沢集落でも「雀おどり」の棟飾りの旧家をたくさん見る。ここの「雀おどり」は諏訪地方の菱形と異なり、鳥が翼を広げた形をしいる。恰好良い。

「中央東線」高架のしたを潜り、一対完全に残っている貴重な平出の一里塚を見、「中央西線」を渡り葡萄畑の道を歩くと<洗馬宿>。追分を過ぎ洗馬駅の脇道から民宿に着いて本日の街道歩き終了。 歩数3万6千歩、16.2Kmだった。

<下諏訪宿> … 広重/木曽海道六冶九次之内・下諏訪 和田峠を過ぎ、西餅屋村から三十四丁で樋橋、さらに一里半の下りで下諏訪宿に達する。今日でも昔の面影をとどめた低い二階の出し造りや格子造りの建物も多く残っている。この宿から三里の上諏訪は、江戸の内宿新宿から発した甲州街道の終点でもある。

広重は、この「木曾街道六拾九次」の旅で一服するかのように旅籠の内部を描いている。食事をする泊り客の中央後ろ姿は、広重自身だという説がある。

中山道と甲州街道の分岐点にあたり、和田峠と塩尻峠の二つの峠に挟まれた交通の要衝であった。 また古くから諏訪大社下社の門前町として栄え、中山道で唯一温泉の湧く宿場で旅篭や飯盛り女も多く、大いに賑わった。 現在、温泉街には出桁造りの低い二階建て、立繁格子の家が多く残っており、宿場時代の面影を伝えてる。

中央線車中から南ア)甲斐駒 …雨上がりの朝で非常に澄んで見える 下諏訪駅

諏訪大社・下社秋宮 神楽殿(重要文化財) 秋宮一之御柱・社殿右手前

幣拝殿(重要文化財) 秋宮二之御柱・左手前 甲州道中・中山道合流地 綿の湯 高札場跡

一之宮大燈籠 平福寺 日限地蔵

右中仙道 左いなみち 「雀おどり」菱形…諏訪地方

昼食 今井番所跡 今井茶屋本陣 道標:右しもすは 左しほじり峠

塩尻峠坂途中から諏訪湖を望む 石船観音

<塩尻宿> … 無款(英泉)/木曾街道・塩尻嶺 諏訪ノ湖水眺望 国道百四十二号線と下諏訪町でわかれ、国道二十号線を進むと塩尻市に達する。 英泉描くこの図は、題名にもある塩尻峠からの眺望である。左に八ヶ岳と高島城、右に南アルプスの端があり、富士山を中心に移した以外は写実的で、英泉は実際に見たと推察できる。諏訪湖は凍結した御神渡り後の風景、人馬が湖上を通るのは誇張だが、今も類似風景に会うことができる。

三州街道や五千石街道の塩の道が合流する交通の要衝で、太平洋産の南塩と日本海産の北塩の終着点から塩尻の名がある。旅篭は深谷宿の次に多く、国重文の旅篭が修復保存される。国道に唯一バイパスができていないため、宿は常に喧噪の中にある。

塩尻峠展望台から諏訪方面

塩尻方面 北アルプスを望む

塩尻峠史跡群 塩尻茶屋本陣跡 東山の一里塚…江戸から五十七里目

柿沢の「雀おどり」…鳥が翼を広げた形 北アルプスの大展望

雀おどり 塩尻口留め番所跡 元旅篭屋いてふ屋 塩尻宿本陣跡碑

阿禮神社 北アルプスを望む 大門神社

平出の一里塚 … 一対完全に残っている

北アルプス 松本空港への飛行機 中央西線を渡る

<洗馬宿> … 広重/木曾海道六拾九次之内・洗馬 広重描く「洗馬」の図は、広重の代表作としてしばしは紹介されている作品である。奈良井川の流れに柴をいっぱい積んだ船と筏を配し、大きな月が中天にかかり川面を明るく感じさせる。そして空にほどこした淡墨の天ポカシ、淡藍のたなぴく雲、さらにオレンジ色の大和絵風の雲形などが、不自然さを感じさせないほど、山国独特の空の様子を表現している。またことさらに大きく描かれた月も山国ということを意識した描写であって、河岸の樹木やおい茂る葦、そして葦のかげに屋根だけしかみえない人家の描写も、この図に抒情的なムードを盛り上げるのに大いに役立っている。

木曽義仲の馬を洗った故事から洗馬の名前が生まれた説が伝わるが、平安時代に洗馬牧や洗馬庄があり、説話に過ぎない。塩尻・洗馬・本山の3宿は中山道 が塩尻峠経由になり誕生した。 北国西街道が分岐する要地で、改目改所(かいめあらためしょ)が最初に置かれていた。

中山道と善光寺街道の分去れ 洗馬駅 宿の夕食

=2日目に続く=

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます