ほとんど毎日、朝6時55分のNHKの鉄道の情報を見ている。真面目にみているわけではなく、天気予報を待っている間の時間のまだ。すると背景に目が行ってしまう。

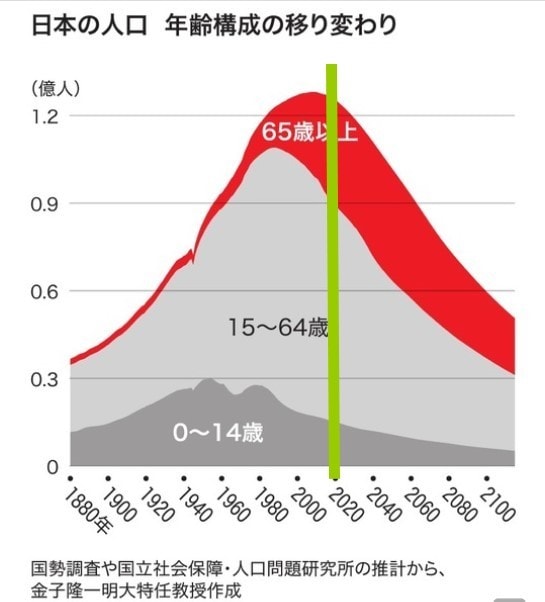

写真を撮っている場所は、どうも品川の西、八ツ山橋の奥の御殿山マンションの屋上から品川駅方面を見ているようだ。おそらくJRにしてみれば、 他社のJR 東海(JR東日本とは別会社)と京浜急行の車両が映るのが気に入らないのだろう。 しょっちゅうカメラの位置を調整しているのは、そのためだろうと思う。本当に写したいのは、山手線、京浜東北線、東海道線と横須賀線のJR東日本の電車だけなのだろう。

<品川駅方向 by Google Earth>

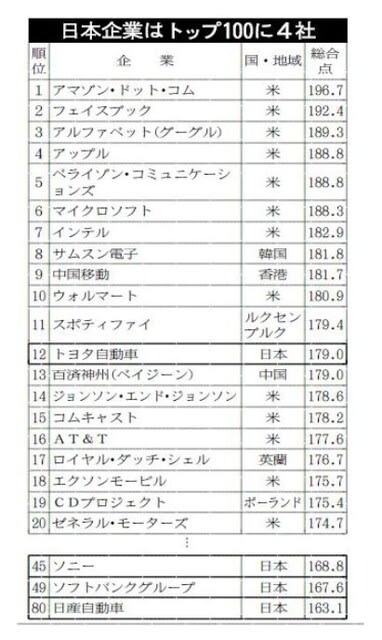

もし、JR東日本が自分の電車だけを映したいなら、もっといい場所がある。僕だったら、別のところの映像を使うだろうと思う。それはどこかと言うと、東京の谷中から日暮里の下の町へ向かう「芋坂」の跨線橋の上だ。

<芋坂・跨線橋からの眺め Google Map>

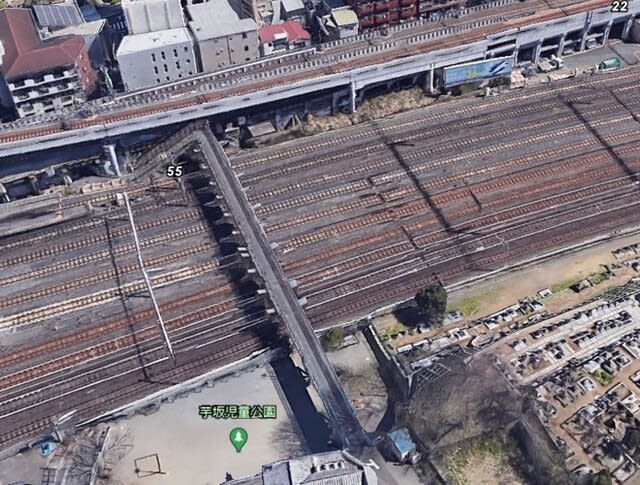

僕の知る限り、こんなにたくさんのJRの路線を見ることができるのは、ここしか知らない。常磐線、東北本線、高崎線、山手線と京浜東北線、そして東北新幹線、関越・北陸新幹線が一望できる。京成電車画は少し離れて走っているから問題ないし、舎人ライン は日暮里駅の駅舎が邪魔で映らない。

<上空から、芋坂の跨線橋を見る by Google Earth>

僕は谷中の生まれだが、3月10日の東京大空襲で家は焼け落ちて疎開したから、僕が3歳のころだろう。おそらく、お袋かおばあちゃんに連れられて、この鉄橋の上から下を走る電車を見て、喜んでいたのだろうと思う。なぜなら、僕自身が電車の音が好きだということを自覚しているからだ。芋坂は、僕の家から5分ほどで行ける位置にある。

カランコロン、カタンカタン、カランコロンと遠くの電車の音を聞くと、なにか懐かしい気持ちになる。僕が仙台にいた時も、マンションのベランダで、仙山線の電車が登り勾配を登ってくる音を遠くで聞いて懐かしく思っている自分を自覚した。 おそらくチビの頃、誰かに連れられて電車を見て、その音に惹かれたのだろうと推測している。

残念ながら最近は線路の長さが伸びて、従来のように25 mで一区切りということではなくなって、200 mレールとか、何 kmも継ぎ目のないレールが使われているようだ。特に新幹線ではそのようだ。東北新幹線では60 km の ロング、ロングレールが使われて、カタンコトンとも言わないで、シャーッと列車は時速300kmで走っている。

<線路の継ぎ目: 「保線ウィキペディア」からお借りしました>

そういえば、横浜の南万騎が原にちょっと住んでいた時、目の前の切通しを新幹線が走っていたが、シャーという音と空気の響きと物理的な振動を残して走り去っていた。あまりいい音ではなかった。

これを書いている今も、京浜東北、東海道、横須賀線の音が這い上がってくるのが聞こえる。さらに遠くには京浜急行の焦った様に走る音を聞くこともできる。電車の音がうるさいと決めつける気持ちは全くない。変なものだ。チビのころの思い出がイン・プリントされているのかもしれない。

そういえば、僕が小学校6年か、中学1年の頃、列車を止めた記憶がある。それは、犬と夢中になって、友達と線路を走っていた時だ。そのころは蒸気機関車で、C11が列車を引っ張って単線の線路を走っていたと思う。遊びに夢中になって、線路の上を自分が走っていることをすっかり忘れていた。突然、あるカーブの先に真っ黒い蒸気機関車が見えて、すごいスピードで僕たちの方に近づいてくる。3人は右手の山の斜面に飛び移って難を逃れたが、怖かった。

<新橋駅前のC11:パブリックドメイン>

列車はギギギ~と急ブレーキをかけて、かなりの距離を走ってやっと止まった。僕たちは、それよりも早く“ヤバイ逃げろ!”と、列車が来た方向へ、つまり列車とは逆方向に走った。最後尾の車両から車掌さんが降りて、僕たちを追っかけてきたが、僕たちは捕まらずに済んだ。学校にも通報はされなかった。列車に轢かれそうになるということは、なかなか経験できるものではない。でも、それも今から思えば懐かしい思い出だ。今では蒸気機関車は引退して、つまんないディーゼルカーの一両か、二両の編成になって、あの線路を走っているのだろう。

そんなこともあってか、電車が走るのを見るのは何かうれしい気がするのだ。すこし変かなぁ? 僕のような“音鉄ちゃん”というジャンルは、あるのだろうか?