アジアには、あまり降りた空港はないのですが、数少ないいくつかを話しをします。

<イタリアからの南周りBy Google Maps>

ミラノ → アテネ → ベイルート → ボンベイ(今のムンバイ) → サイゴン(今のホーチミン)→ 香港 → 東京という、とても長い(30時間越え)、しかも熱さと湿気に満ちた飛行でした。昔、イタリアから南回りで帰る時に、ガソリンを補給するためと途中の利用者の乗降のために着陸した空港で、僕は機内に閉じ込められていたか、ターミナルで休憩していたかのどちらかでした。外に出たことはありません。あまり快適的な旅の記憶はありませんでした。

アテネでは、飛行場からパンテオン神殿が、ライトアップされているのを見て感動でした。

ベイルートは、美しい街という印象でした。今の戦禍はなく、静かなアラブの夜を見た記憶があります。

ボンベイでは、乗ってくる人たちが、必ず自分の毛布を機内に持ち込むので、不潔なにおいと、埃がすごかったのにはまいりました。

サイゴン

一番印象的だったのはサイゴン。いまではホーチミンと名前が変わっている南ヴェトナムの街でした。

<ヴェトナムの米軍の枯葉攻撃>

ヴェトナムの上空に高度10、000メートルぐらいで入って、飛行機の窓から見降ろすと、下のほうでアメリカの飛行機の編隊が密林に次々と爆弾を落としているのが見えました。「今、この瞬間に、地上ではベトコンとアメリカ軍が戦っているんだ」という事実に、ゾワッとしました。その編隊が飛ぶに従って、爆弾の煙が、ポッツ、ポッツと密林の中続いて破裂するのが見えました。自分は安全なところで、この戦争のリアルな光景を見降ろしていることが不思議に思えました。サイゴンへの着陸は、問題なくできました。しかし、そこでの滞在は短いもので、ガソリンを満タンにする時間だけ、僕たちは飛行機の中に閉じ込められ外には出られませんでした。これが唯一、戦争を目撃した飛行となりました。

香港

<カイタック飛行場>

香港には何度か出かけましたが、今の大きなランタウ島の飛行場ではなく、昔のカウルーン(九龍)の狭い飛行場、カイタックでした。山を越えて降下した先の滑走路は短く、その先は海でした。オーバーランして、海に落ちる事故が何度もありました。

<街の上を飛ぶ飛行機>

その危険な着陸をみようと人々が集まって、カメラを構えていたのを思い出します。僕自身も、うしろの山を、すれすれで超えて急降下してくる飛行機が、うまく短い滑走路に着陸できるかなと、興味本位で見ていたことを思い出します。そんな意味で、カイタックは有名な場所でもありました。空港からバスに乗ってスター・フェリー乗り場へ行くとき、右手に、九龍城と呼ばれたスラム街の高層建築が固まったところがありました。

<今はない九龍城>*

非常に危険な所だといわれていたので、好奇心が強い僕でも、入ったことはありません。カウルーンに行ったこと何度もありますが、常に昼間の外出に決めていました。宿は、もっぱら、香港島、セントラルのマリオットでした。ここで、IBMのマネージメントコンサルタントの教育が、缶詰教育で行われ、合計5週間を過ごした思い出があります。中国に返還されてからは、まったく興味がわかず、行ってみようという気も起きません。

ソウル

これは私用でした。今は、仁川に成田・羽田を超える大きなハブ空港が作られていますが、僕が下りたところは、金浦空港でした。漢江(ハンガン)を超えて、ソウルまでのバスの中から見た風景は印象的でした。各々の家の庭に、大きな瓶が転がっていました。後で聞くと、これは、朝鮮民族には欠かせないキムチをつける瓶で、毎年、一年分のキムチを仕込むのだと聞きました。

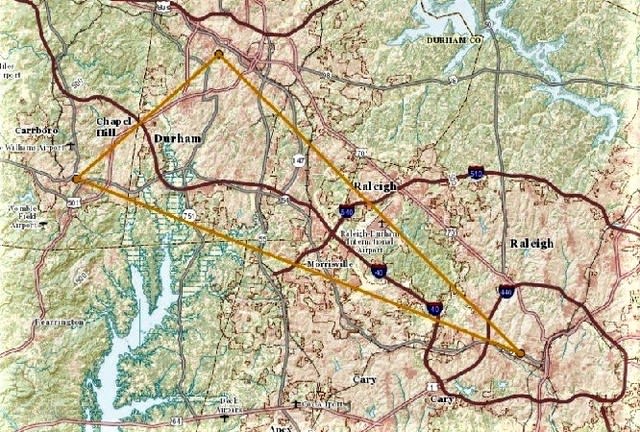

<仁川空港 by Google>

ホテルはシッラ(新羅)でしたが、ここで、大きな間違いをしてしまいました。タクシーを頼んで、一日、利川で青磁の現場を見ようとしたのですが、タクシーの運転手には、仁川と伝わったようで値段が大きく違いました。僕の発音のichon(利川)とinchon(仁川)が間違って伝わったためでした。謝って金額を変え、利川を一日、楽しんだ記憶があります。

<利川の登り窯>

やはり、高麗青磁が一番と、確信する旅でした。楽しい旅でした。

<我が家の青磁と白磁>

これで、「海外の空港たち―X」シリーズは終わります。

P.S.

九龍城の写真は、Jidanniさんによるもので、 Creative Commonsライセンス BY-SA 3.0です。