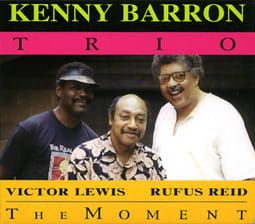

あの寺島靖国さんが絶賛しているアルバムである。

寺島さんが大推薦している理由は、「FRAGILE(フラジャイル)」という曲の表現と、ルディ・ヴァン・ゲルダーによる録音である。

本を読むと、氏はルディ・ヴァン・ゲルダーの自宅まで行って、このアルバムにサインをしてもらったというから、すごい熱の入れ用だ。

確かに「FRAGILE」におけるルーファス・リードのベース音はすごい。

私のチープなオーディオ装置でも、地響きが起きるようなものすごい低音が部屋中に響き渡る。寺島さんが持っているオーディオ装置で鳴らしたら、さぞかしすごい音がするんだろうなとこれを聴く度に思ってしまう。

さて録音はさておき、この作品はケニー・バロンが「FRAGILE」という曲を選曲したことにより価値が高まったことも事実である。

この曲は皆さんご存じ、スティングの曲だ。

もともとスティングはジャズに近いテイストを持った人である。彼がつくる曲はどれも美しくもの悲しいメロディラインを持っており、ジャンルを飛び越えて万人の心を打つ魅力に溢れている。

ケニー・バロンも単純に「自分が好きだから」という理由で選曲したようだが、ジャズメンはこうしたロックの佳曲をもっともっと取り上げてもらいたいものだ。

実際にこういう曲を取り上げて成功した事例はたくさんある。

例えば、キース・ジャレットの「Somewhere Before」に収録されている「My Back Pages(ボブ・ディラン)」や、ブラッド・メルドーの「Anything Goes」に収録されている「Still Crazy After All These Years(ポール・サイモン)」、アラン・パスクァの「Body & Soul」の中の「A Whiter Shade of Pale(プロコル・ハルム)」などは忘れられない。

コール・ポーターやジョージ・ガーシュインなどが作曲したスタンダード曲もいいが、それ一辺倒だとやはり飽きてしまう。

アルバムの中にたった1曲でいいから、こうした曲を挟み込んでもらいたいのだ。

但し、ロックといってもビートルズはダメだ。ビートルズのカバー曲で感動した試しがない。

おそらく原曲が持つイメージが強すぎるのだろう。ビートルズの曲はビートルズが演奏してナンボの世界なのだ。

そういえばブルーノートに録音されたスティングの曲ばかりを集めたコンピレーション盤、「Blue Note Plays Sting」というアルバムも出ている。

ジャズメンにはスティングファンが多いということの現れかも知れない。

なぜかちょっと嬉しい気持ちだ。