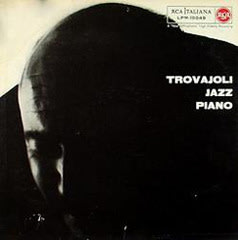

「これを聴かずに何を聴く?? 激レアにして、極上内容!! 驚愕の幻の大傑作ピアノトリオついに復刻!!」

「あまりのレア度、あまりの情報量の少なさから、幻とされてきたPIANO TRIO作品」

「このピアノ! このドラム! そしてこのベース!!!!」

これらはこのアルバムのキャッチコピーである。

とにかく大評判なので買ってみた。

確かに大音量で聴くとその迫力にのけぞってしまいそうだ。特にベースの音にはぶっ飛んでしまう。

その原因はこの録音だ。

左右くっきり分かれた音の間に立つと、まるでアバターのような3D映画を観ているような立体感を感じる。

それくらいメリハリの利いた音空間が楽しめる。

但し音の採り方は少々硬め。

ジョエル・ゼルニックが弾くピアノの音は、ハンプトン・ホーズの名作「Hamp's Piano」を連想する響き方をしているし、ハロルド・スラピンの弾くベースは、エレクトリックベースのようにも聞こえてくる。

考えてみれば、このアルバムが録音されたのが1968年。「Hamp's Piano」は67年の録音だから、この当時はこんな音が象徴的だったのかもしれない。

迫力という点では文句のつけようがないのだが、ではこれが万人に受け入れられるかというと「どうかな」と個人的には思う。

要するにちょっと不自然な、というか人工的な、或いは機械的な印象を受けるのである。

まぁこのくらい個性的なものがあった方が、リスナーとしては聴く楽しみも増えるから「すべてよし」ではあるのだが...。

アルバム全体のホットな雰囲気は、以前ご紹介したアイク・アイザックスの「AT PIED PIPER」に似ている。

スタジオ録音ながらライヴ録音のような熱気を感じるのも特徴だ。

「AT PIED PIPER」やその類の音が好きな人、ECMのような冷たいピアノトリオに飽き飽きしている人はぜひ手に入れることをお薦めする。

忘れかけていた熱い思いが蘇ってくるに違いない。

とにかく今の音ではないところに、ある種のノスタルジーを感じるアルバムだ。

リイシューの良さは、間違いなくそんなところにあるのだと思う。