|

||||||

|

(since 17 AUG 2005) |

|

ヨーロッパの空、ATC周波数 8.33 kHz 単位へ移行中

航空交通量の増加に伴う施策、それら全ての根底には言うまでも無く安全確保がある訳ですが、は多方面に及びます。

航空交通管制、所謂ATCの空対地上の音声通信は“空の安全確保”の重要な役割を担っています。

この通信に使われる周波数帯域は国際的に定められており、民間機の場合、管制機関と航空機間のVHF音声通信には百ほにゃららMHz~百ペケペケMHz間の、決して広くは無い周波数帯が割り当てられております。

航空交通量も少なく、地上のステーションも少ない航空機数に対処できれば充分であった時代には、割り当て周波数帯内で 100 kHz 単位のセパレーション(つまり contact XXX tower, 1**.* (MHz) 、のように小数点以下一桁まで)もあれば何の問題もありませんでした。

【余談】

成田空港開港直後は、ときどき羽田の管制( Tokyo Tower )に“ Narita Tower, ~”と呼び込んでくる外国のキャリアがいたものです。

が、航空交通量が増大してくると、地上のステーションでは複数の周波数を使い分けたり、あるいは、いわゆる○○セクターと言われる航空交通管制を担当する空域を細分化(=ステーションの数が増える)して対応しなければなりません。

割り当て周波数帯域が限られていますから、100 kHz 単位のセパレーションですと、自ずと割り当て周波数( 1**.* (MHz) )の上限が決まってしまいます。

周波数帯域がVHFであり、航空機側,地上側の送信出力も限られていますから、日本周辺での送信が米国まで届く筈も無く、日本国内でも、遠く離れていれば問題ありません。

そう考えると、100 kHz 単位のセパレーションでも充分間に合うのでは、と思われるかもしれませんが、どっこい、そうそう甘くはありません。

小生が(俗に言う“エアバンド”を)傍受していた頃には、既に周波数のセパレーションは、50 kHz 単位での運用がなされておりました。

※管制機関の周波数は 100 kHz 単位の場所にありましたが、航空会社が社内連絡用に使う所謂“カンパニー・レディオ”の中には、1**.9 MHz と 1**.85 MHz と隣接して使用している某社などがあり、非力な受信機では相当苦労したことが思い出されます。

限られた周波数帯域内で、より多くの局の周波数を確保しようとすると、分解能を上げるしか手段がありません。

現在では、25 kHz 単位のセパレーションで周波数が割り当てられています。

つまり、1**.n の下に、.n00, .n25, .n50, .n75 の四波が割り当てられています。

※ただし周波数表記および通信においては最下位桁に5が付く周波数では当該桁の5は省略されています。また、小数点以下2桁目以降が 00 の場合には、その 00 も省略されます(音声通信においても発音しません)。

つまり、周波数表記および発音では、1**.n, 1**.n2, 1**,n5, 1**,n7 です(ここで、nは0~9)。

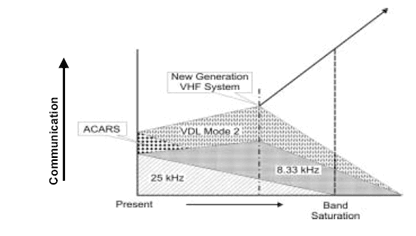

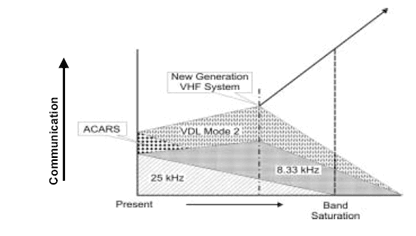

さて、この 25 kHz 単位のセパレーションも早晩に行き詰ることが見え見えなので、幾つかの解決案が1990年代から検討されてきました。

広義では、ACARS: Aircraft Communication Addressing and Reporting System やVDL: VHF Digital Datalink (Mode 2, 3, 4) なども含まれますが、こと音声通信に関しては 8.33 kHz 単位のセパレーションが ICAO をはじめ各国や地域で導入検討が進められてきました。

既に ICAO EUR Region においては、FL245 を超える高度を飛行する航空機については、 8.33 kHz 単位のセパレーションに対応した無線機の搭載が義務付けられています。

来る3月15日からは、FL195 を超える高度を飛行する航空機についても8.33 kHz 単位のセパレーションに対応した無線機の搭載が義務付けられます。

(今回の改訂では、コミュータ路線で活躍しているターボ・プロップ機がもっとも影響を受けるものと思われます)

航空交通の輻輳が著しい欧州においては、2010年を目途に、全ての高度において(=空域を飛行する全ての航空機が対象となる)、この 8.33 kHz 単位のセパレーションに移行する予定だそうです。

周波数の Read Back が大変そうですね。

8.33 kHz 単位になった場合の表記と発音例は こちら 。

航空交通管制、所謂ATCの空対地上の音声通信は“空の安全確保”の重要な役割を担っています。

この通信に使われる周波数帯域は国際的に定められており、民間機の場合、管制機関と航空機間のVHF音声通信には百ほにゃららMHz~百ペケペケMHz間の、決して広くは無い周波数帯が割り当てられております。

航空交通量も少なく、地上のステーションも少ない航空機数に対処できれば充分であった時代には、割り当て周波数帯内で 100 kHz 単位のセパレーション(つまり contact XXX tower, 1**.* (MHz) 、のように小数点以下一桁まで)もあれば何の問題もありませんでした。

【余談】

成田空港開港直後は、ときどき羽田の管制( Tokyo Tower )に“ Narita Tower, ~”と呼び込んでくる外国のキャリアがいたものです。

が、航空交通量が増大してくると、地上のステーションでは複数の周波数を使い分けたり、あるいは、いわゆる○○セクターと言われる航空交通管制を担当する空域を細分化(=ステーションの数が増える)して対応しなければなりません。

割り当て周波数帯域が限られていますから、100 kHz 単位のセパレーションですと、自ずと割り当て周波数( 1**.* (MHz) )の上限が決まってしまいます。

周波数帯域がVHFであり、航空機側,地上側の送信出力も限られていますから、日本周辺での送信が米国まで届く筈も無く、日本国内でも、遠く離れていれば問題ありません。

そう考えると、100 kHz 単位のセパレーションでも充分間に合うのでは、と思われるかもしれませんが、どっこい、そうそう甘くはありません。

小生が(俗に言う“エアバンド”を)傍受していた頃には、既に周波数のセパレーションは、50 kHz 単位での運用がなされておりました。

※管制機関の周波数は 100 kHz 単位の場所にありましたが、航空会社が社内連絡用に使う所謂“カンパニー・レディオ”の中には、1**.9 MHz と 1**.85 MHz と隣接して使用している某社などがあり、非力な受信機では相当苦労したことが思い出されます。

限られた周波数帯域内で、より多くの局の周波数を確保しようとすると、分解能を上げるしか手段がありません。

現在では、25 kHz 単位のセパレーションで周波数が割り当てられています。

つまり、1**.n の下に、.n00, .n25, .n50, .n75 の四波が割り当てられています。

※ただし周波数表記および通信においては最下位桁に5が付く周波数では当該桁の5は省略されています。また、小数点以下2桁目以降が 00 の場合には、その 00 も省略されます(音声通信においても発音しません)。

つまり、周波数表記および発音では、1**.n, 1**.n2, 1**,n5, 1**,n7 です(ここで、nは0~9)。

さて、この 25 kHz 単位のセパレーションも早晩に行き詰ることが見え見えなので、幾つかの解決案が1990年代から検討されてきました。

広義では、ACARS: Aircraft Communication Addressing and Reporting System やVDL: VHF Digital Datalink (Mode 2, 3, 4) なども含まれますが、こと音声通信に関しては 8.33 kHz 単位のセパレーションが ICAO をはじめ各国や地域で導入検討が進められてきました。

既に ICAO EUR Region においては、FL245 を超える高度を飛行する航空機については、 8.33 kHz 単位のセパレーションに対応した無線機の搭載が義務付けられています。

来る3月15日からは、FL195 を超える高度を飛行する航空機についても8.33 kHz 単位のセパレーションに対応した無線機の搭載が義務付けられます。

(今回の改訂では、コミュータ路線で活躍しているターボ・プロップ機がもっとも影響を受けるものと思われます)

航空交通の輻輳が著しい欧州においては、2010年を目途に、全ての高度において(=空域を飛行する全ての航空機が対象となる)、この 8.33 kHz 単位のセパレーションに移行する予定だそうです。

周波数の Read Back が大変そうですね。

8.33 kHz 単位になった場合の表記と発音例は こちら 。

Comment ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « “差別”と“区別” | ちょっとおさ... » |

最後の5をどうして読んでくれないんだろうって、すごく疑問でした(笑)

しかし、小数点以下が増えたりすると、もう周波数迷子にならないのでしょうかね?

航空機側からのreadbackって、けっこう省略されてるなって思うことがあるんですが。

毎度のコメントありがとうございます。

Wichさんのベースですと、DeliveryとGround(東側で使う方)に25kHzセパレーションで小数点3桁目に“5”が付く周波数が割り当てられてますよね。

8.33kHzセパレーションになると、隣接するチャネルが存在するようになるので末尾の“5”の発声も省略できなくなります。

readback、本当はちゃんと実施するのがATC Communication loopの基本です(ニヤリ)。[“けっこう省略”は本来よろしくない]

が、あそこは混んでますし、勝手知ったるベースのクルーが多いですからね。ついつい周波数は省略されちゃうみたいですね。EnrouteのHand Overのときはちゃんとreadbackしてますよ。

「周波数迷子」、名言ですね。語録に加えさせていただきます(笑)。