前回、1/12にアップしたが、ルームアコースティック関係で定在波の影響を改善できたとして、スピーカー最適位置を決めてから、約1年近くになる。その時は両側の壁から1.8m以上離せば低音の定在波影響が低減できるという結論でした。それから1年弱経ったので、今回改めて特性評価を再度やってみました。

■1)再評価理由

前回、スピーカー最適位置を決めてから、約1年近くになる。その間に、①カーペットの増加、②スピーカー系統の変更(前回は、JBL4331Aの2231Aをサブウーハーに使った620A+2405Hであった)や、③本やスピーカーの増加、④家具の移動、⑤コーナーの吸音(上2箇所)等の変更要素がある。今回改めて特性評価を再度やってみました。

■2)実験状況

これは、右のような状況から開始。

右側のスピーカーは、右側の壁から160cmの位置に620A+2405Hのセンターが来ています。前回評価で右側の壁からもう少し離す(180cm以上)必要があると考えて、現状ではラックから6cmしか離れておらず、これ以上左へは行きませんので、ラックを左へ移動する必要があり移動しました。測定風景は、以下。

右端にある三脚上のマイクで左側の620Aの音を拾っています。マイクは、大体通常の聴取位置になります。

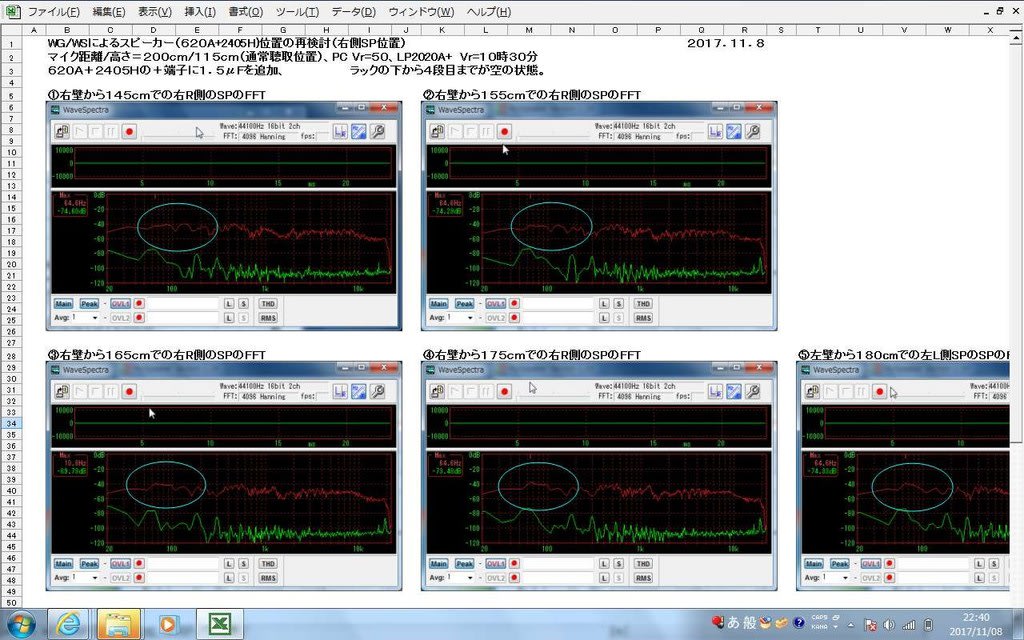

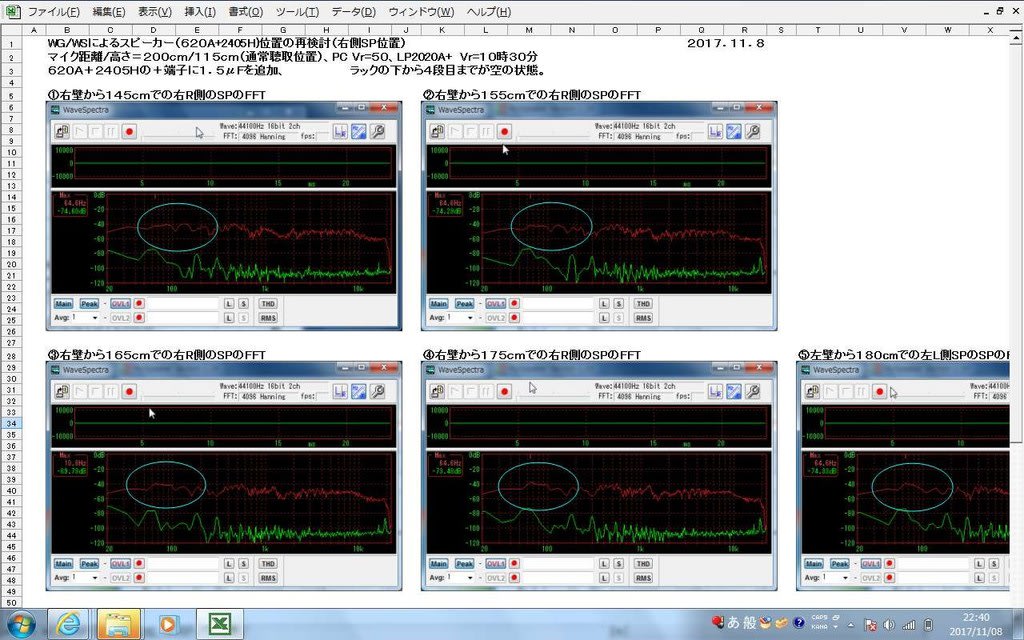

■3)WG/WSによるスピーカー(620A+2405H)位置の再検討(右側SP位置)

このデータが、以下。WGは、①~④は右R側のみ、⑤は左L側のみ音を出しています。

前回の結果より、左側のスピーカー(SPと略記)は、左壁から183cm(前回170cmと記載したが誤り)離れており、問題ないと考え、右側SPのみ検討した。①は、右側SPの位置が右壁から145cmでのFFT、②は155cm、③が165cm、④が175cm、⑤は、左側のSPのFFTです。予想としては、①の壁よりの位置では、定在波(65Hzのピークと90Hzのディップ)が出ると思っていましたが、①~④では水色の○に出る定在波影響が出ません。尚、⑤はレファレンスとしての左側SPのFFTで、これも定在波は見えません。もう少し感度の良い測定法としては、MY Speakerがあるのでこれも見てみました。

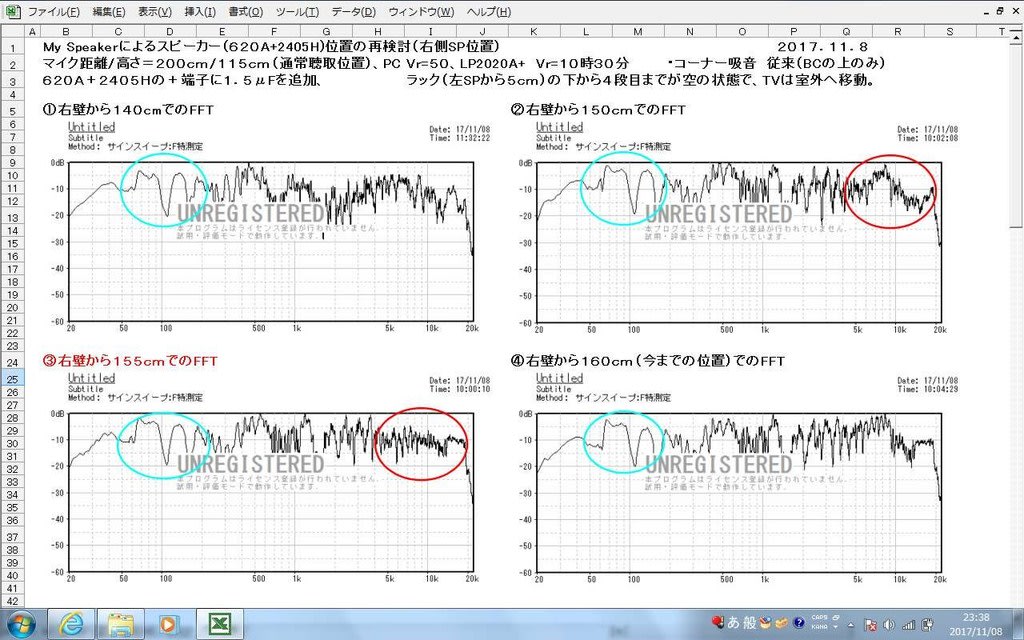

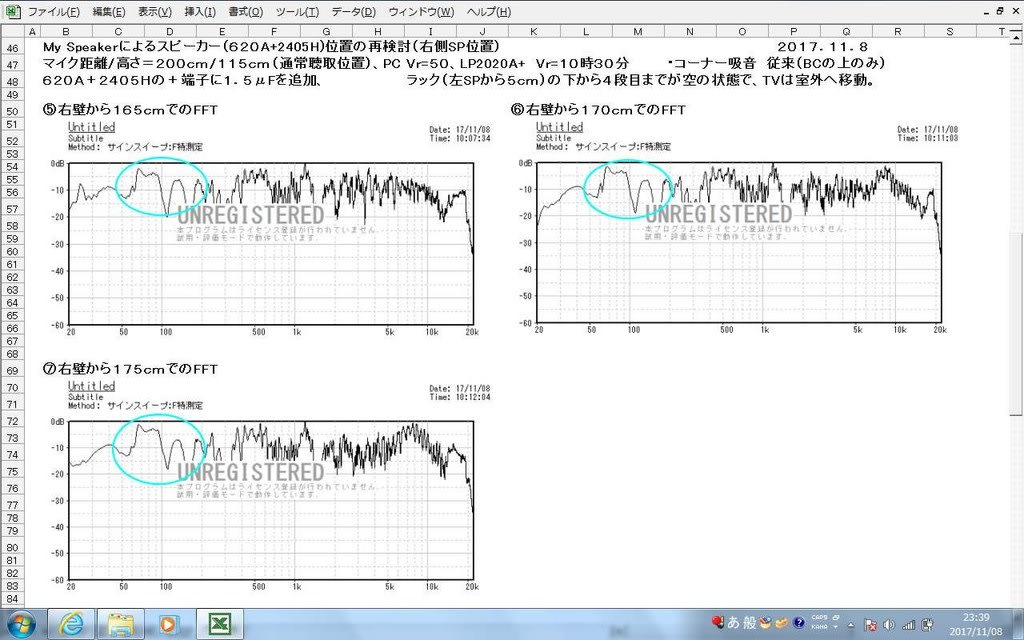

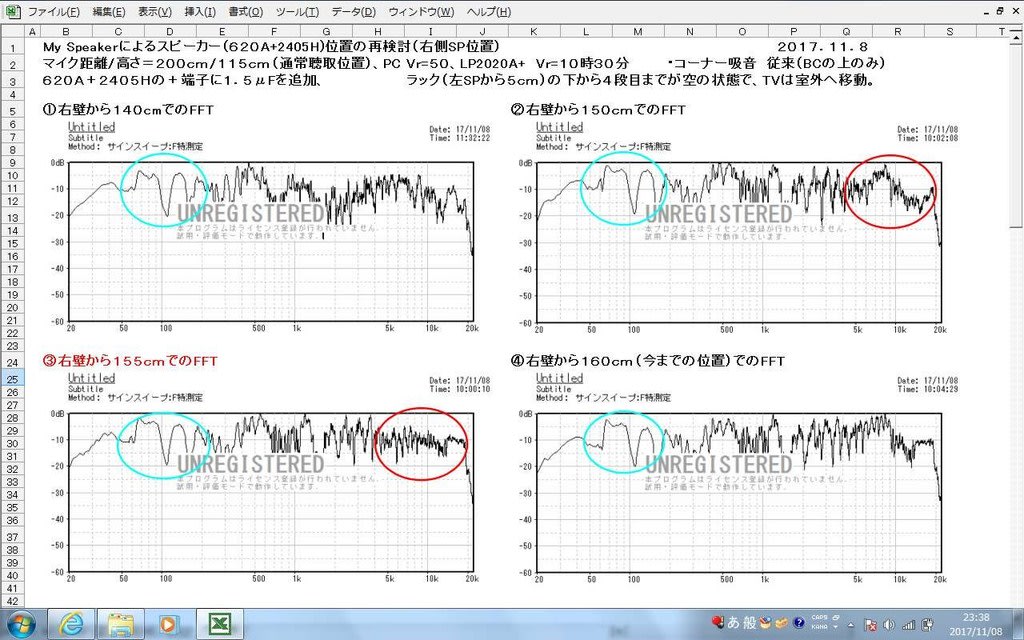

■4)MY Speakerによるスピーカー(620A+2405H)位置の再検討(右側SP位置)

この結果は、下記。My Speakerの場合は、両方のSPから音を出しています。

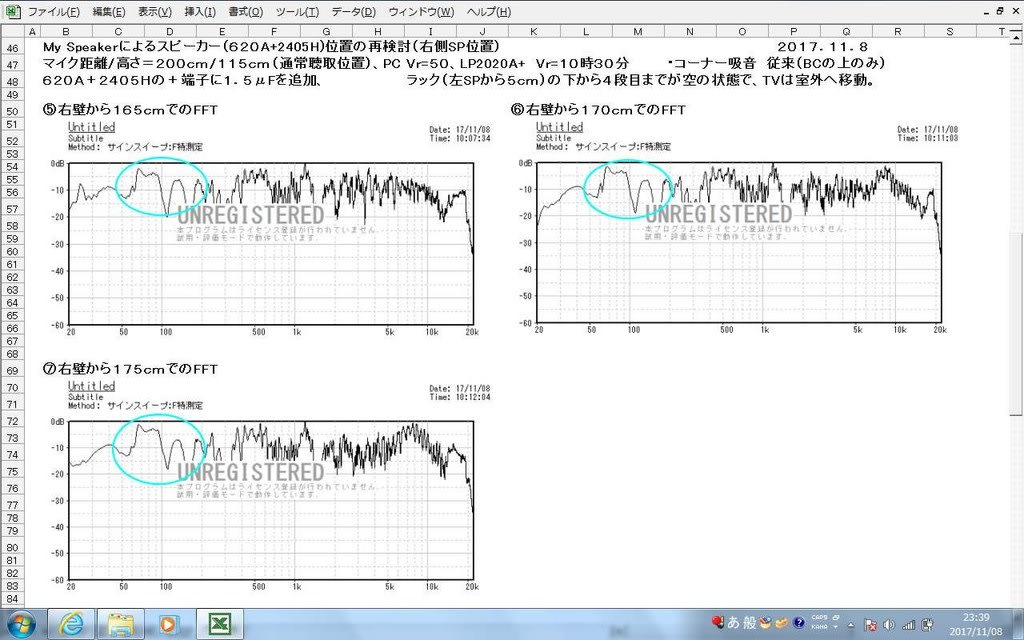

WG/WSよりは、高感度に変化を見れるMy Speakerでの測定結果ですが、①が、右側SPの位置が右壁から140cmでのFFT、順に②は150cm、③は155cm、④が160cmです。水色の○に出る定在波影響は、①~④まで変わりません。また、赤色の○で囲んだ8KHz付近の盛り上がりは、③の155cmでは見られませんが、他の条件では見られます。これから、155cmが最もフラットに近い条件と考えられます。尚、今までは、160cm離していました。もっと右壁から離した行ったのが、下記。

水色の○で囲んだ定在波影響は、⑤165cm、⑥170cm、⑦175cmで変化無しです。赤色の○で囲んだ盛り上がりも⑥⑦ではありますし、⑤では盛り上がりは無いものの、13KHz付近のディップが③の155cmより大きいです。

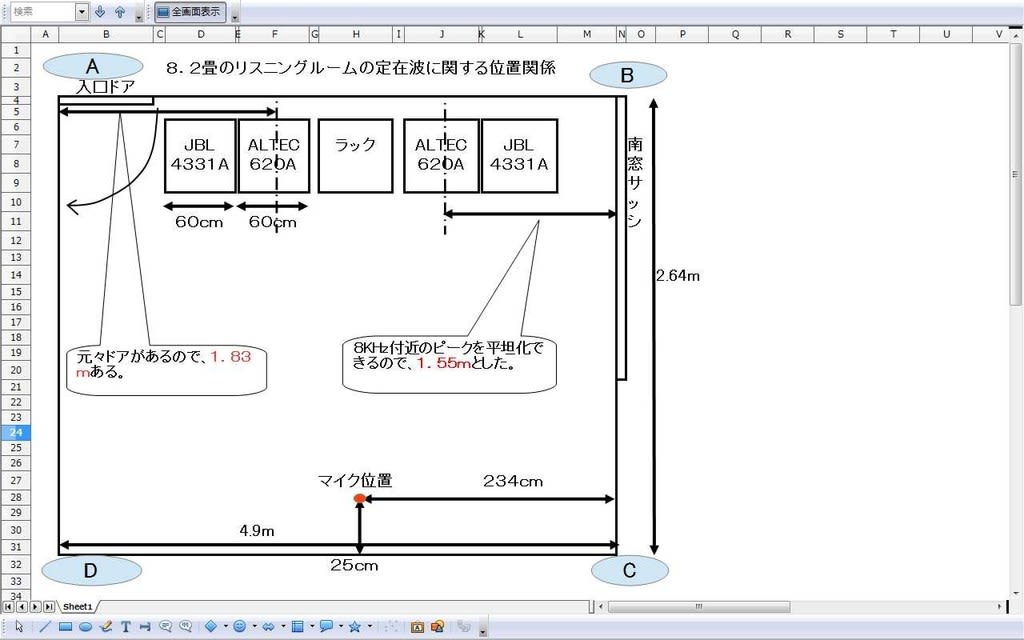

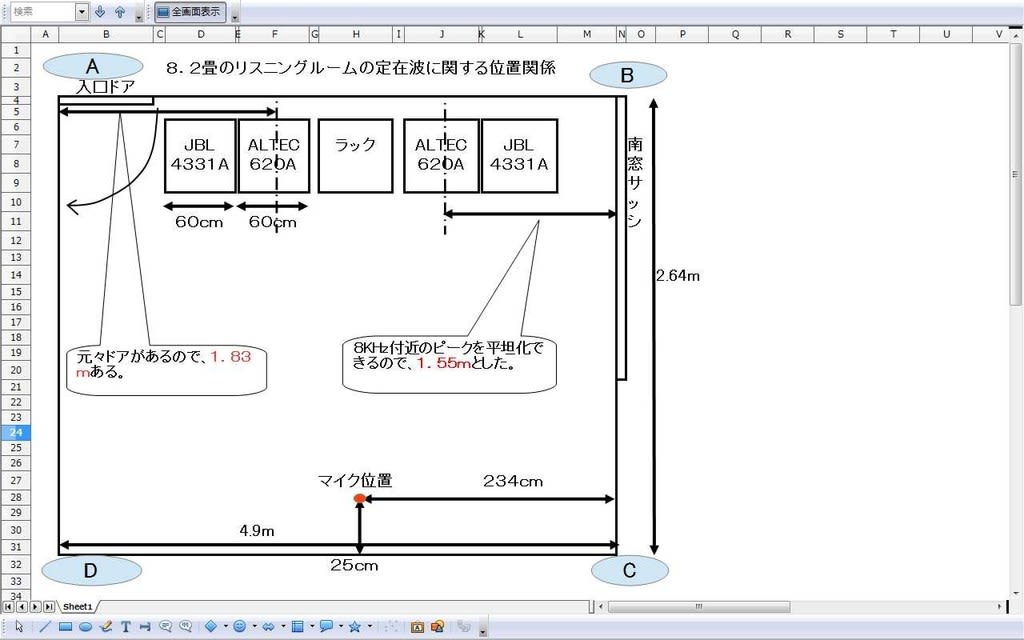

これより、右側の壁から右側のSP(中心)までの距離は、155cmがベストです。この位置関係は下記の図です。

■5)上記ベスト条件155cmで、TVをラックの前に設置後の確認

この結果が、下記。My Speakerの場合は、両方のSPから音を出しています。

上が、TV設置前で、下がTV設置(+ラックの4段目までの装置を設置)後です。何と、上側で水色の○に出ている低音の定在波影響(80Hz付近のピークと特に110Hz付近の深いディップ)が激減しています。やったことは、ラックの4段目までが空だったので、1段目にレコード135枚を入れて、2段目にプレーヤー、3段目にCDP-555ESJ、4段目にCDP-M54とアンプと、小型SP2台を押し込んで、TVをラックの前に置いただけです。尚、②と③は条件は同じで、日が違うだけです。

原因を分離する為に、ラックに物を入れたままで、TVのみ除外したのが、④です。これを見ますと、110Hzのディップは、-20dbまでは落ちてはいませんので、③と大差は無しです。

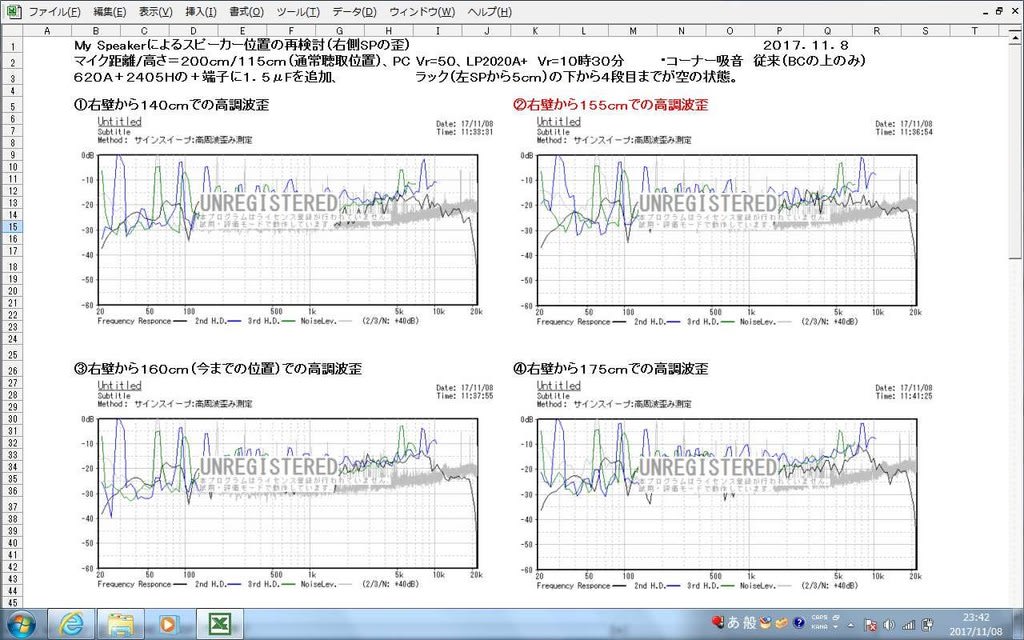

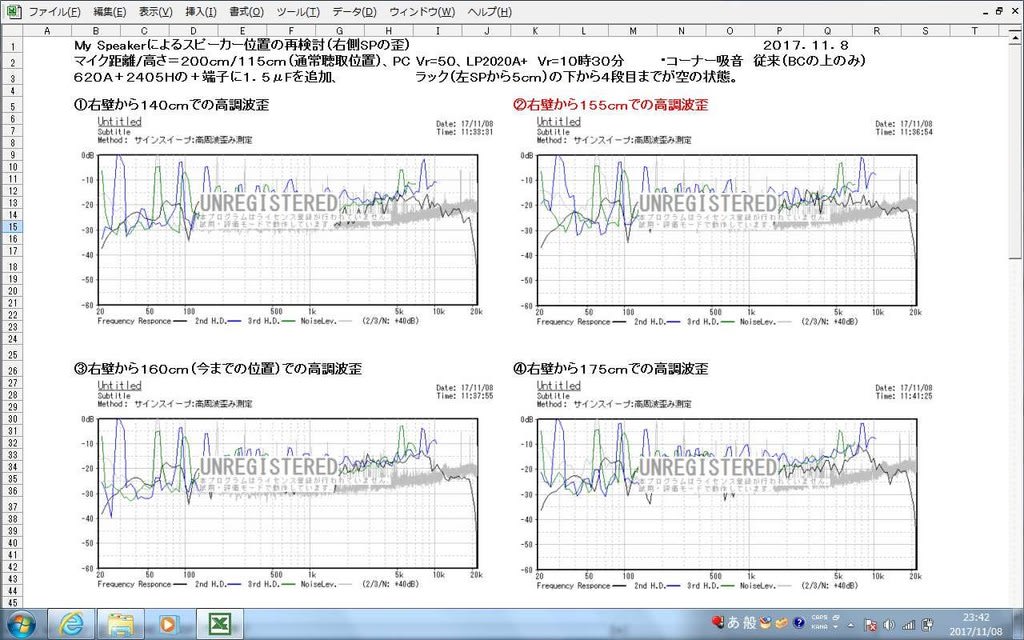

■6)MY Speakerによるスピーカー(620A+2405H)位置の再検討(右SP位置による高調波歪)

この結果は、下記。My Speakerの場合は、両方のSPから音を出しています。

①は、右側SPの位置が右壁から140cmでの高調波歪、、②は155cm、③が160cm、④が175cmです。高調波歪(2次・3次)は、本来の音圧比で+40db表記です。4つとも高調波は同レベルと見れます。FFTについては、①から④に行くに従って、8KHz付近が盛り上がってきますが、これはSPが内側に来ることによるSPの指向性か、定在波の位置による差で上がっています。

■7)考察

①低音の定在波影響が今回距離により変わらなかった理由:これは判りません。時間が経ちすぎており、変化が余りにも多いので、■1)で書いた①~⑤までのどれが利いたのかは?です。

対策としては、2231Aを止めたり、カーペットを追加するような大きな変化があったときは、My SpeakerでFFTを採っておく事が必要で重要です。

②TVを設置後に、低音の定在波影響らしきものが激減した理由は、ラックの空洞共振を拾っていたのが物が詰まって解消された為か、或いはTVがバッフル板となり定在波を弱めた為かどちらか、と考えました。翌日の実験から、110Hzの深いディップの原因は、主にラックが空でその空洞共振と考えられますが、TVの影響も80Hz/110Hz辺りのピーク/ディップには若干あります。110Hzの半波長は1.55mですので空になっていたラックの4段目までの空洞共振ではないかと考えています。⇒やはりラックは、皆さんが採用されているようにパイプラックの方が、反射や共振等が無いので良いと思います。

③赤色の○で囲んだ8KHz付近の盛り上がりは、③の155cmでは見られませんが、これは、石井式の専門領域の位置による定在波や共振の影響が出ていて、今の聴取位置(マイク位置)では155cmで8KHz±2KHzの周波数の定在波や共振の影響が最も少ないのではと思います。ですから、マイク位置を変えたらまた少し違ってくると思います。まあ、通常の聴取位置は固定しているのでこれでベスト条件が出せればOKです。

■8)155cmに変更後の試聴

155cmでの状態です。ラックは、両SPのど真ん中です。

まだ、マイルスの”バグス・グルーヴ”と”カインド・オブ・ブルー”位しか聴いていませんが、より自然な音に近くなり、クリアーさが更に増したように感じます。ミルト・ジャクソンのビブラフォンがよりクリアーに聴こえるのは、プラシーボかも?ですね。

■1)再評価理由

前回、スピーカー最適位置を決めてから、約1年近くになる。その間に、①カーペットの増加、②スピーカー系統の変更(前回は、JBL4331Aの2231Aをサブウーハーに使った620A+2405Hであった)や、③本やスピーカーの増加、④家具の移動、⑤コーナーの吸音(上2箇所)等の変更要素がある。今回改めて特性評価を再度やってみました。

■2)実験状況

これは、右のような状況から開始。

右側のスピーカーは、右側の壁から160cmの位置に620A+2405Hのセンターが来ています。前回評価で右側の壁からもう少し離す(180cm以上)必要があると考えて、現状ではラックから6cmしか離れておらず、これ以上左へは行きませんので、ラックを左へ移動する必要があり移動しました。測定風景は、以下。

右端にある三脚上のマイクで左側の620Aの音を拾っています。マイクは、大体通常の聴取位置になります。

■3)WG/WSによるスピーカー(620A+2405H)位置の再検討(右側SP位置)

このデータが、以下。WGは、①~④は右R側のみ、⑤は左L側のみ音を出しています。

前回の結果より、左側のスピーカー(SPと略記)は、左壁から183cm(前回170cmと記載したが誤り)離れており、問題ないと考え、右側SPのみ検討した。①は、右側SPの位置が右壁から145cmでのFFT、②は155cm、③が165cm、④が175cm、⑤は、左側のSPのFFTです。予想としては、①の壁よりの位置では、定在波(65Hzのピークと90Hzのディップ)が出ると思っていましたが、①~④では水色の○に出る定在波影響が出ません。尚、⑤はレファレンスとしての左側SPのFFTで、これも定在波は見えません。もう少し感度の良い測定法としては、MY Speakerがあるのでこれも見てみました。

■4)MY Speakerによるスピーカー(620A+2405H)位置の再検討(右側SP位置)

この結果は、下記。My Speakerの場合は、両方のSPから音を出しています。

WG/WSよりは、高感度に変化を見れるMy Speakerでの測定結果ですが、①が、右側SPの位置が右壁から140cmでのFFT、順に②は150cm、③は155cm、④が160cmです。水色の○に出る定在波影響は、①~④まで変わりません。また、赤色の○で囲んだ8KHz付近の盛り上がりは、③の155cmでは見られませんが、他の条件では見られます。これから、155cmが最もフラットに近い条件と考えられます。尚、今までは、160cm離していました。もっと右壁から離した行ったのが、下記。

水色の○で囲んだ定在波影響は、⑤165cm、⑥170cm、⑦175cmで変化無しです。赤色の○で囲んだ盛り上がりも⑥⑦ではありますし、⑤では盛り上がりは無いものの、13KHz付近のディップが③の155cmより大きいです。

これより、右側の壁から右側のSP(中心)までの距離は、155cmがベストです。この位置関係は下記の図です。

■5)上記ベスト条件155cmで、TVをラックの前に設置後の確認

この結果が、下記。My Speakerの場合は、両方のSPから音を出しています。

上が、TV設置前で、下がTV設置(+ラックの4段目までの装置を設置)後です。何と、上側で水色の○に出ている低音の定在波影響(80Hz付近のピークと特に110Hz付近の深いディップ)が激減しています。やったことは、ラックの4段目までが空だったので、1段目にレコード135枚を入れて、2段目にプレーヤー、3段目にCDP-555ESJ、4段目にCDP-M54とアンプと、小型SP2台を押し込んで、TVをラックの前に置いただけです。尚、②と③は条件は同じで、日が違うだけです。

原因を分離する為に、ラックに物を入れたままで、TVのみ除外したのが、④です。これを見ますと、110Hzのディップは、-20dbまでは落ちてはいませんので、③と大差は無しです。

■6)MY Speakerによるスピーカー(620A+2405H)位置の再検討(右SP位置による高調波歪)

この結果は、下記。My Speakerの場合は、両方のSPから音を出しています。

①は、右側SPの位置が右壁から140cmでの高調波歪、、②は155cm、③が160cm、④が175cmです。高調波歪(2次・3次)は、本来の音圧比で+40db表記です。4つとも高調波は同レベルと見れます。FFTについては、①から④に行くに従って、8KHz付近が盛り上がってきますが、これはSPが内側に来ることによるSPの指向性か、定在波の位置による差で上がっています。

■7)考察

①低音の定在波影響が今回距離により変わらなかった理由:これは判りません。時間が経ちすぎており、変化が余りにも多いので、■1)で書いた①~⑤までのどれが利いたのかは?です。

対策としては、2231Aを止めたり、カーペットを追加するような大きな変化があったときは、My SpeakerでFFTを採っておく事が必要で重要です。

②TVを設置後に、低音の定在波影響らしきものが激減した理由は、ラックの空洞共振を拾っていたのが物が詰まって解消された為か、或いはTVがバッフル板となり定在波を弱めた為かどちらか、と考えました。翌日の実験から、110Hzの深いディップの原因は、主にラックが空でその空洞共振と考えられますが、TVの影響も80Hz/110Hz辺りのピーク/ディップには若干あります。110Hzの半波長は1.55mですので空になっていたラックの4段目までの空洞共振ではないかと考えています。⇒やはりラックは、皆さんが採用されているようにパイプラックの方が、反射や共振等が無いので良いと思います。

③赤色の○で囲んだ8KHz付近の盛り上がりは、③の155cmでは見られませんが、これは、石井式の専門領域の位置による定在波や共振の影響が出ていて、今の聴取位置(マイク位置)では155cmで8KHz±2KHzの周波数の定在波や共振の影響が最も少ないのではと思います。ですから、マイク位置を変えたらまた少し違ってくると思います。まあ、通常の聴取位置は固定しているのでこれでベスト条件が出せればOKです。

■8)155cmに変更後の試聴

155cmでの状態です。ラックは、両SPのど真ん中です。

まだ、マイルスの”バグス・グルーヴ”と”カインド・オブ・ブルー”位しか聴いていませんが、より自然な音に近くなり、クリアーさが更に増したように感じます。ミルト・ジャクソンのビブラフォンがよりクリアーに聴こえるのは、プラシーボかも?ですね。