今回は、昔使っていたアナログ・アンプのSA8800と AU -D907F EXTRAのダンピング・ファクターを実測してカタログ値と比べてみました。

■1)SA8800と AU -D907F EXTRAの導入経緯

これは、42年前に最初のステレオをコンポで組んだ時に、採用したのがSA8800でした。その2年後にJBL4331Aを買った時にSA8800(パワー40W)では少し力不足かなと思って、サンスイのAU -D907F EXTRAを買って見ました。しかし、聞き比べて見ても、SA8800の音の方がJBLに合っているので、AU -D907F EXTRAは、結局1ヶ月位で聞かなくなってしまいました。思うに、AU -D907F EXTRAは、パワーは130Wと高いしDFも100と高いのですがDFが高すぎるので音が硬いような気がします。尚、今でもこの2台は音が出ます。当時SA8800は普及機のベストセラーで、AU-D907F EXTRAは上位機で比較的人気があり、今でもヤフオクでは玉が結構あります。

■2)ダンピング・ファクターの最適値はあるのか?

スピーカーの特性によって、DFの最適値も変わってくるとは思いますが、一般論でこれに言及している記事はあるのかと思い探してみました。一応それなりの見識をお持ちと判断しましたので転記させて頂きます。”創造の館”と言うブログでURLは、下記しておきます。要点を纏めてみると、結構納得できる意見をお持ちです。興味ある方は訪問ください。

①コンサートホールの客席におけるピーク音圧レベルが109dB。ステレオアンプでは2ch同時出力で109dB達成できればいいので、片chの場合は3dBマイナスして106dBが目標。スピーカーの能率が100dBの場合、アンプは20Wあれば良い。能率が高いスピーカーは、大音量の音を高品質で出せるが、能率が低いスピーカーでは、たとえそのパワーがスピーカーに入っても良質の再生音は望めない。

②必要以上に大出力のアンプを選ぶと、アンプの最も音の悪い部分を使うことになってしまう。一般的な傾向として、同じ音量なら、出力が大きいアンプほど歪が大きい(音が悪い)

③ダンピングファクター(DF)は大きいほど良いのか?

アンプの音はスピーカーケーブルとのセットで決まる。つまりアンプのDFはスピーカーケーブルの抵抗によって落ちるので、それがいくつになったか知ることが重要になる。 当館では、DFの基準値を20~40とした。

DFが1桁台になると過渡応答が劣化して低音が良く響く「真空管アンプの音」に近づき、100を超えると過渡応答に優れた音が得られるが低音が出にくくなる。

⇒この方は、DFの基準値を20~40とした。

参照URL: https://souzouno-yakata.com/2007/05/02/2315/

■3)SA8800と AU -D907F EXTRAのダンピング・ファクター実測の風景

まずは、SA8800です。

次は、 AU -D907F EXTRAです。

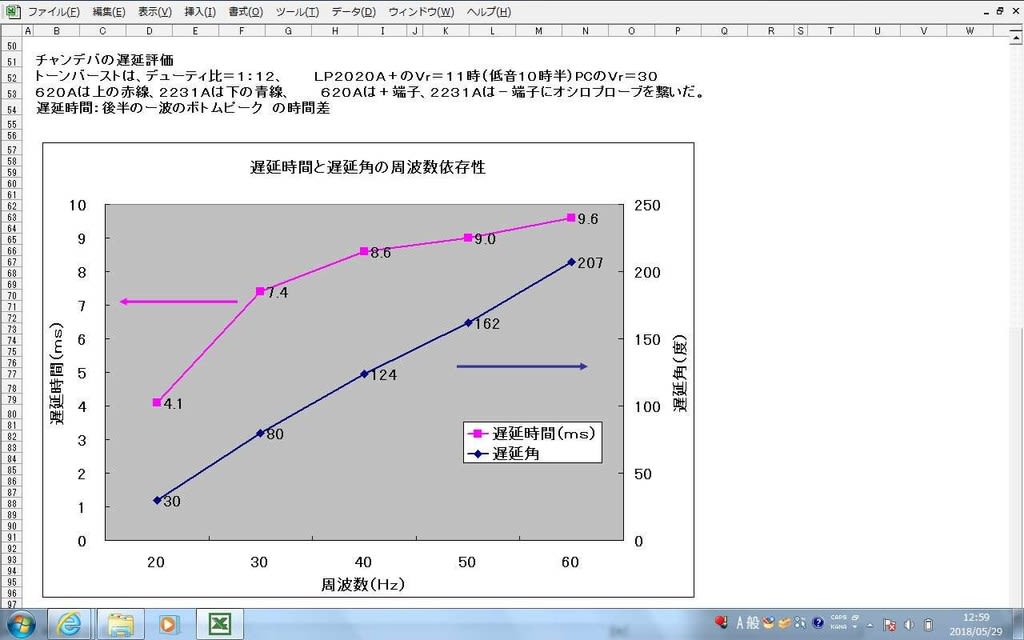

■4)実測データ

これは以下です。

①がSA8800で、DF=10.3(8Ω換算で≒32)です。②がAU -D907F EXTRAですが、DF=21.1(8Ω換算で≒65)です。③が前に上げたLP2020A+(改造版)でDF=10.1(8Ω換算で≒31)ですので、①のSA8800とほぼ同じです。SA8800はパイオニアの音というか、非常に明快な歯切れの良い音です。これとLP2020A+がほぼ同じなのは納得です。両方共に”創造の館”の基準値20~40のど真ん中です。

右下にカタログ値と比較してみましたが、SA8800は、カタログ通りの正直値、AU -D907F EXTRAは、カタログ値の100からは大分落ちますので、サンスイさんは、若干見栄を張ったのかもしれません。

■1)SA8800と AU -D907F EXTRAの導入経緯

これは、42年前に最初のステレオをコンポで組んだ時に、採用したのがSA8800でした。その2年後にJBL4331Aを買った時にSA8800(パワー40W)では少し力不足かなと思って、サンスイのAU -D907F EXTRAを買って見ました。しかし、聞き比べて見ても、SA8800の音の方がJBLに合っているので、AU -D907F EXTRAは、結局1ヶ月位で聞かなくなってしまいました。思うに、AU -D907F EXTRAは、パワーは130Wと高いしDFも100と高いのですがDFが高すぎるので音が硬いような気がします。尚、今でもこの2台は音が出ます。当時SA8800は普及機のベストセラーで、AU-D907F EXTRAは上位機で比較的人気があり、今でもヤフオクでは玉が結構あります。

■2)ダンピング・ファクターの最適値はあるのか?

スピーカーの特性によって、DFの最適値も変わってくるとは思いますが、一般論でこれに言及している記事はあるのかと思い探してみました。一応それなりの見識をお持ちと判断しましたので転記させて頂きます。”創造の館”と言うブログでURLは、下記しておきます。要点を纏めてみると、結構納得できる意見をお持ちです。興味ある方は訪問ください。

①コンサートホールの客席におけるピーク音圧レベルが109dB。ステレオアンプでは2ch同時出力で109dB達成できればいいので、片chの場合は3dBマイナスして106dBが目標。スピーカーの能率が100dBの場合、アンプは20Wあれば良い。能率が高いスピーカーは、大音量の音を高品質で出せるが、能率が低いスピーカーでは、たとえそのパワーがスピーカーに入っても良質の再生音は望めない。

②必要以上に大出力のアンプを選ぶと、アンプの最も音の悪い部分を使うことになってしまう。一般的な傾向として、同じ音量なら、出力が大きいアンプほど歪が大きい(音が悪い)

③ダンピングファクター(DF)は大きいほど良いのか?

アンプの音はスピーカーケーブルとのセットで決まる。つまりアンプのDFはスピーカーケーブルの抵抗によって落ちるので、それがいくつになったか知ることが重要になる。 当館では、DFの基準値を20~40とした。

DFが1桁台になると過渡応答が劣化して低音が良く響く「真空管アンプの音」に近づき、100を超えると過渡応答に優れた音が得られるが低音が出にくくなる。

⇒この方は、DFの基準値を20~40とした。

参照URL: https://souzouno-yakata.com/2007/05/02/2315/

■3)SA8800と AU -D907F EXTRAのダンピング・ファクター実測の風景

まずは、SA8800です。

次は、 AU -D907F EXTRAです。

■4)実測データ

これは以下です。

①がSA8800で、DF=10.3(8Ω換算で≒32)です。②がAU -D907F EXTRAですが、DF=21.1(8Ω換算で≒65)です。③が前に上げたLP2020A+(改造版)でDF=10.1(8Ω換算で≒31)ですので、①のSA8800とほぼ同じです。SA8800はパイオニアの音というか、非常に明快な歯切れの良い音です。これとLP2020A+がほぼ同じなのは納得です。両方共に”創造の館”の基準値20~40のど真ん中です。

右下にカタログ値と比較してみましたが、SA8800は、カタログ通りの正直値、AU -D907F EXTRAは、カタログ値の100からは大分落ちますので、サンスイさんは、若干見栄を張ったのかもしれません。