前回チャンデバCX2310で低音50Hzではー180度分の時間遅延しているデータを出し、理論的にはクロス周波数以下でー180度の位相差、クロス周波数以上で+180度の位相差ができることをアップしているサイトを紹介した。今回は、50Hz以外でもー180度の位相差があること、つまり周波数依存性を調べてみました。

■1)実験方法(マイク位置)について

実験風景は、前回と同じですので省きます。前回は、オシロのパルス波形を綺麗に見せるために、2231A単体のパルスはマイクを2231Aの前に、620Aのパルスはマイクを620Aの前に、両方の音を採る場合は両者の境界の前にマイクを置きました。今回は、マイク位置は2231Aの前に固定し、パルスが重なってレベルが加算さることをはっきりさせました。その代わりデメリットとして、620A側の音は斜めにマイクに入りますのでパルス波形が崩れるということがあります。これは判りやすさか厳密性かどちらを優先するかという話です。

■2)実験結果

先ずは、前回と同じ50Hzです。尚、使用したのは全て1パルスのトーンバーストです。

①は、620Aで赤〇は最初のーパルスで、水色〇は2番目の+パルスです。②は、2231A(チャンデバ経由)で赤〇は最初のーパルスですが、これは①では赤〇に対応するのではなく、その前の+のパルスモドキに対応します。②の+の水色に対応するのは、①では赤丸のーパルスで位相が反転し且つー180度分遅れるので①の水色の+と加算されます。③が両方を駆動した場合で、最初の赤〇のーも次の水色の+も①と②が加算されて絶対値が大きくなっています。

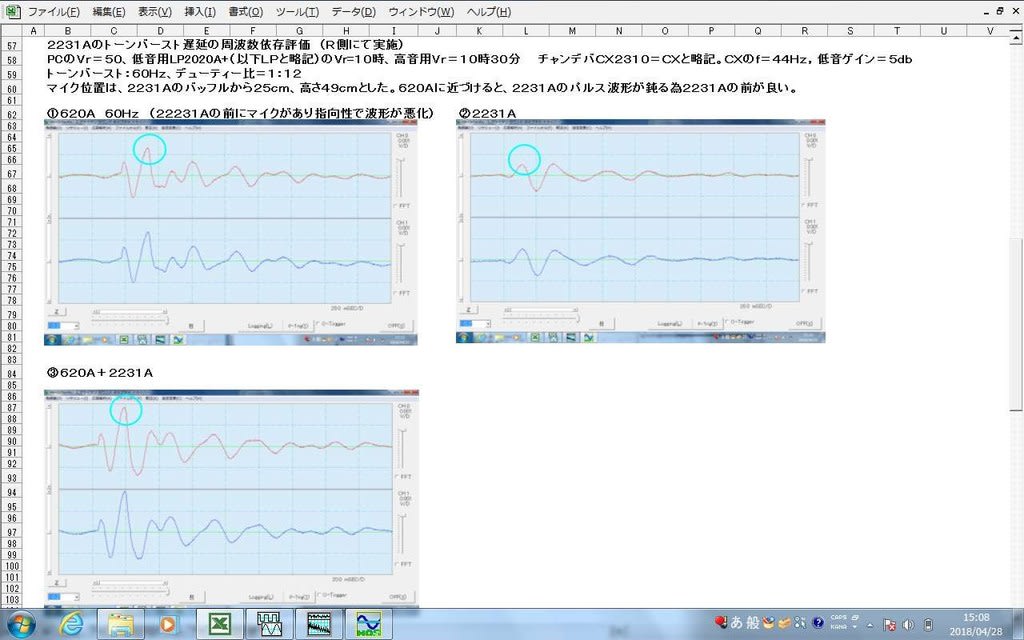

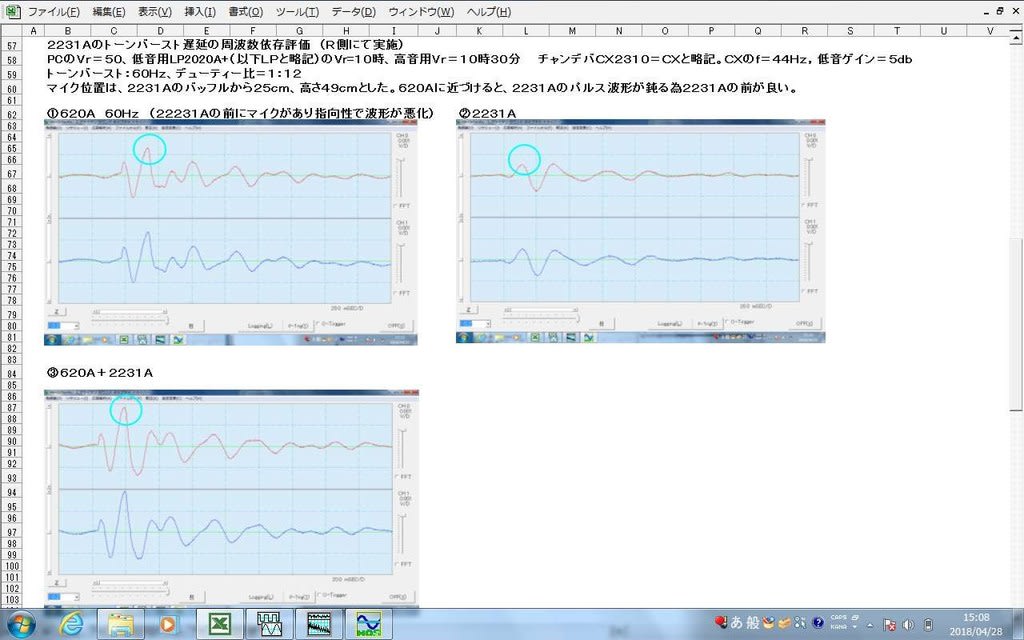

次は、60Hzですが、結果は同様です。

しかし、620Aはマイクから見ると20度以下の角度なので流石に指向性の為付帯波形が乱れています。これは、マイクを620Aの前に持っていけば、前回の■4)の①のように綺麗な波形になりますが、その場合には2231Aの波形が崩れます。

次が、30Hzですが、やはり同様です。

30Hzまで下げると、620Aの方で付帯波形が大きくなってきます。

これは、前回紹介したサイトでも検証されている通り、24db/OctのLPFではクロス以下が、180度分時間が遅れる(位相差=-180度)ことを示しています。

■3)10.5Ω系ATTでの試聴

引き続き、10.5Ω系ATTで聴いています。ジャズは、前も言った様に、古いですが、トレーンの”スタンダード・コルトレーン”が圧巻です。1958年というとステレオ録音が開始されて間もない時ですが、左に居るトレーンの存在感・気配まで録音されています。更にTpのハーデンに変わる時の気配まで感じます。お気に入りの”アイルゲット・バイ”で右側から何箇所か聞こえるブツというノイズが無ければ最高なんですが。流石にRVG録音ですね。

最近聴いたものでは、1/13の”題名のない音楽会”での辻井 伸行さんの演奏が素晴らしい録音でした。先ずは、私もお気に入りのラヴェルの『水の戯れ』が良いですね。如何にも噴水から流れ落ちた水が水面に落ちて、様々な波紋を残しているという静かな風景を思い起こさせます。

最後のフランツ・リストの『ラ・カンパネッラ』(La Campanella)も鐘の音色を思わせるハイキーの連打から低音のコードの荘厳さも凄い。

更に最後のクライマックスでの情熱的な高低共存部の迫力も凄かった。寂寥感を帯びて繊細で何だが心に沁みます。

ところで、このスタンウェイは、タカギクラヴィアです。ひょっとして、これはホロヴィッツが恋したピアノ、製造番号CD75かと思いました。しかし調べてみるとCD75は製造番号156975、1912年製ということですが画面で見るともっと新しい。上の画面では、シリアルは、512290(~1989年製)と刻印されています。CD75なら、上記写真の512290が刻印されている位置にCD75(CDより75が少し小さかった)と刻印されていたし、側板も劣化していたので、どうやら違うようです。尚、CDの意味は、ニューヨークスタンウェイの貸し出しピアノで、Cはコンサート、DはD型、フルコンサート、75はシリアルです。現在はタカギクラヴィア所有です。

■1)実験方法(マイク位置)について

実験風景は、前回と同じですので省きます。前回は、オシロのパルス波形を綺麗に見せるために、2231A単体のパルスはマイクを2231Aの前に、620Aのパルスはマイクを620Aの前に、両方の音を採る場合は両者の境界の前にマイクを置きました。今回は、マイク位置は2231Aの前に固定し、パルスが重なってレベルが加算さることをはっきりさせました。その代わりデメリットとして、620A側の音は斜めにマイクに入りますのでパルス波形が崩れるということがあります。これは判りやすさか厳密性かどちらを優先するかという話です。

■2)実験結果

先ずは、前回と同じ50Hzです。尚、使用したのは全て1パルスのトーンバーストです。

①は、620Aで赤〇は最初のーパルスで、水色〇は2番目の+パルスです。②は、2231A(チャンデバ経由)で赤〇は最初のーパルスですが、これは①では赤〇に対応するのではなく、その前の+のパルスモドキに対応します。②の+の水色に対応するのは、①では赤丸のーパルスで位相が反転し且つー180度分遅れるので①の水色の+と加算されます。③が両方を駆動した場合で、最初の赤〇のーも次の水色の+も①と②が加算されて絶対値が大きくなっています。

次は、60Hzですが、結果は同様です。

しかし、620Aはマイクから見ると20度以下の角度なので流石に指向性の為付帯波形が乱れています。これは、マイクを620Aの前に持っていけば、前回の■4)の①のように綺麗な波形になりますが、その場合には2231Aの波形が崩れます。

次が、30Hzですが、やはり同様です。

30Hzまで下げると、620Aの方で付帯波形が大きくなってきます。

これは、前回紹介したサイトでも検証されている通り、24db/OctのLPFではクロス以下が、180度分時間が遅れる(位相差=-180度)ことを示しています。

■3)10.5Ω系ATTでの試聴

引き続き、10.5Ω系ATTで聴いています。ジャズは、前も言った様に、古いですが、トレーンの”スタンダード・コルトレーン”が圧巻です。1958年というとステレオ録音が開始されて間もない時ですが、左に居るトレーンの存在感・気配まで録音されています。更にTpのハーデンに変わる時の気配まで感じます。お気に入りの”アイルゲット・バイ”で右側から何箇所か聞こえるブツというノイズが無ければ最高なんですが。流石にRVG録音ですね。

最近聴いたものでは、1/13の”題名のない音楽会”での辻井 伸行さんの演奏が素晴らしい録音でした。先ずは、私もお気に入りのラヴェルの『水の戯れ』が良いですね。如何にも噴水から流れ落ちた水が水面に落ちて、様々な波紋を残しているという静かな風景を思い起こさせます。

最後のフランツ・リストの『ラ・カンパネッラ』(La Campanella)も鐘の音色を思わせるハイキーの連打から低音のコードの荘厳さも凄い。

更に最後のクライマックスでの情熱的な高低共存部の迫力も凄かった。寂寥感を帯びて繊細で何だが心に沁みます。

ところで、このスタンウェイは、タカギクラヴィアです。ひょっとして、これはホロヴィッツが恋したピアノ、製造番号CD75かと思いました。しかし調べてみるとCD75は製造番号156975、1912年製ということですが画面で見るともっと新しい。上の画面では、シリアルは、512290(~1989年製)と刻印されています。CD75なら、上記写真の512290が刻印されている位置にCD75(CDより75が少し小さかった)と刻印されていたし、側板も劣化していたので、どうやら違うようです。尚、CDの意味は、ニューヨークスタンウェイの貸し出しピアノで、Cはコンサート、DはD型、フルコンサート、75はシリアルです。現在はタカギクラヴィア所有です。