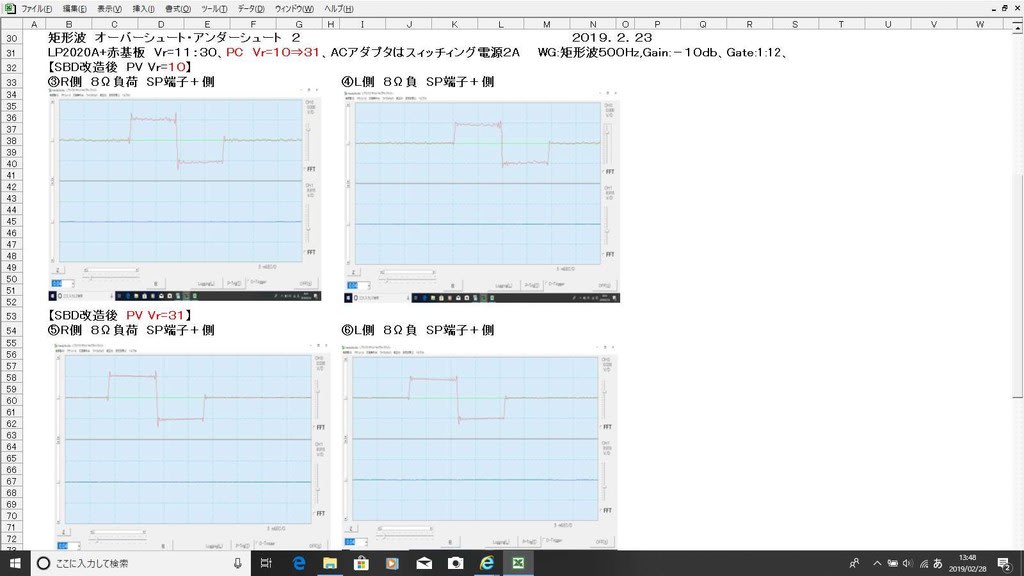

3/5にアップした■3)のミスを載せましたが、これでZobelフィルタのCが大きい方のオーバーシュートが小さかった。従って、ZobelフィルタのC依存性を見てみました。 3/20赤字追加

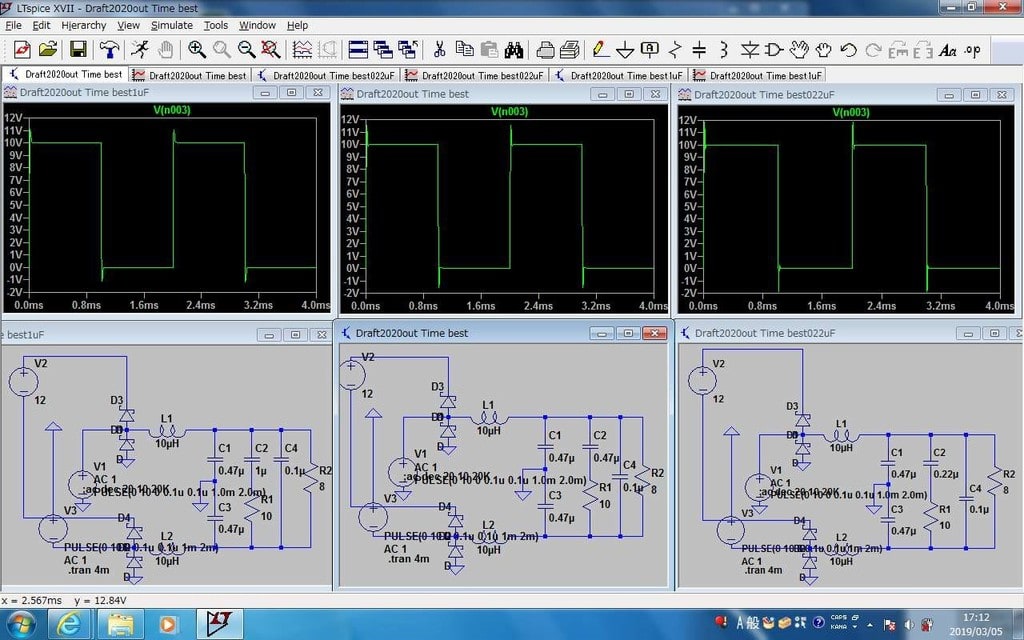

■1)ZobelフィルタのC依存性

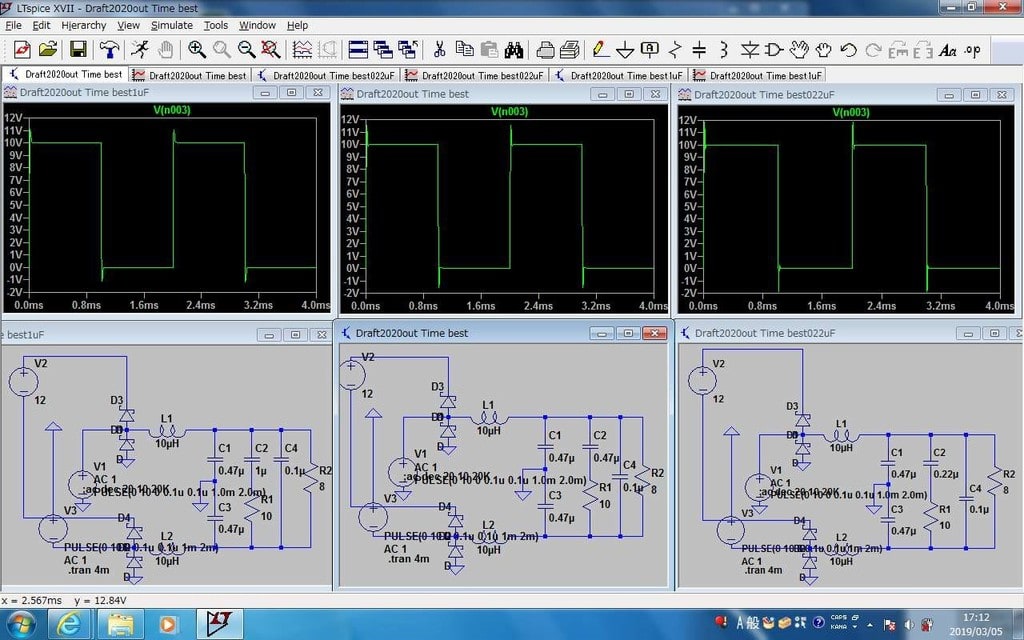

これは下記。

左からZobelフィルタのC(この回路図ではC2)が1μF、0.47μF、0.22μF、と3つ並んでいます。上の矩形波で見てみると左の1μFが一番小さく~1Vで中央の0.47μFでは~1.5V、右の0.22μFでは~2Vと大きくなっています。従って、ZobelフィルタのCを大きくすればオーバー・アンダーシュートは小さくなります。

■2)ZobelフィルタのCはどこまで増やせるか?

しかし、アンプでZobelフィルタが通常使われる範囲は、大きくても1μFです。カットオフ周波数は、1/(2πRC)で計算すると1μFでは、15.9KHzと可聴周波数に入ってしまいますので、1μFでは大き過ぎることになります。ですので実用上は、カットオフが20KHzまで上げたらまあ良いかとすると、0.8μFが限界となります。

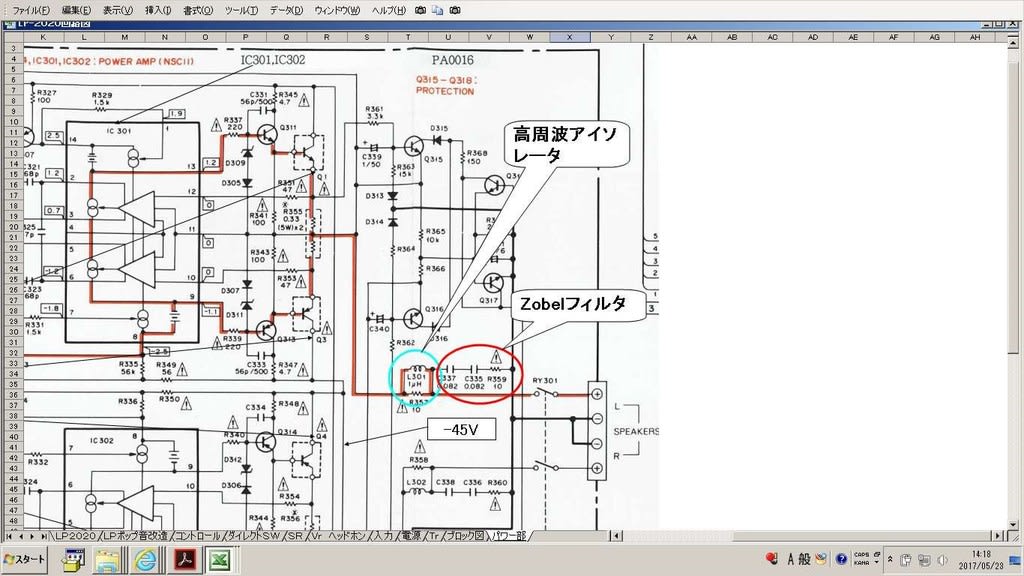

更に、前にも載せたようにアナログアンプでのZobelフィルタの作用は主に発信防止ですが、デジアンではスピーカーのインピーダンス上昇を潰すために設置されているので、オーディオ帯の周波数特性が変化することになる。つまりゲインのf特を確認しないといけないことになります。

従って、ちゃんとやるには、上の回路で単に純抵抗8Ωで簡略化したスピーカーの等価回路をL,C,Rで書いて解析する必要があります。0.8μFが限界と予想しましたが、F特を見て良ければそれ以上でも使えるということが在り得ます。

■3)ZobelフィルタのCを上げたブログの例

これは、前にも参照ブログに上げたが、以下のブログです。

メモ帳:PCオーディオの構築(アンプ4)

これには、LTspiceでフィルター特性を計算した結果から、ハイ落ち気味のスピーカーに対応するZobelフィルタのCを、0.68μFとして改造している。改造後は、多少明るめの音になるとは予想していたが、その通りになったとのこと。音の違いを楽しんでいる人は、ここ(ZobelフィルタのC)をソケットにして部品を差し替えて楽しむのもありだと思うと仰っているがいいアイデアだと思う。当方は上記のように、オーバーシュート対応とカットオフのトレードオフでMax0.8μFとしたが、まあ良い線を言っている。この方は、スピーカー W3-1319SA のインピーダンスのメーカーデータシートで見て等価回路を作られたので、当方はそれは無いのでインピーダンスを測定してみよう。

■4)オスマン帝国外伝

これが益々面白くなってきました。以前12/25に紹介した時から、今年はシーズン2に入って更に展開がダイナミックになってきています。HDDレコーダーの留守録も3/13までやっと見終えました。

第二婦人がスレイマン大帝の妹婿の大宰相に追い詰められて自殺を強要されるシーンで終わっていました。その後、第二婦人(実は最初子供がいない婦人もいたのでその方はお役御免で、本当は第三婦人)ヒュッレムはスレイマンの母后アイシュに殺されかけるのですが、崖に突き落とされた所をスレイマンが見つけ生き延びて逆襲ののろしを上げます。これは100年間オスマン帝国では認められていない正妻(理由は恐らく皇帝をベッドで篭絡する美女の思うがままに国政が傾く…傾国の美女を禁止する目的と思う)に自分をしろとスレイマンに迫って正妻を獲得するが、アイシュに敵視されてまた殺されかけて顔を松明で焼かれてしまうのです。後宮でも戦いが展開。一方ではキリスト教の盟主神聖ローマ皇帝カール5世を攻めて後一歩まで追い詰めるもカールが逃げて勝利したものの冬になって撤退したり。政治と後宮で右往左往とスレイマンも心が休まらない。このスレイマンを演じている役者さんが良い味を出しています。威厳があって瞳はブルーで神秘的な感じを漂わす。こういう役者さんは稀です。まあ今後が益々楽しみです。

■1)ZobelフィルタのC依存性

これは下記。

左からZobelフィルタのC(この回路図ではC2)が1μF、0.47μF、0.22μF、と3つ並んでいます。上の矩形波で見てみると左の1μFが一番小さく~1Vで中央の0.47μFでは~1.5V、右の0.22μFでは~2Vと大きくなっています。従って、ZobelフィルタのCを大きくすればオーバー・アンダーシュートは小さくなります。

■2)ZobelフィルタのCはどこまで増やせるか?

しかし、アンプでZobelフィルタが通常使われる範囲は、大きくても1μFです。カットオフ周波数は、1/(2πRC)で計算すると1μFでは、15.9KHzと可聴周波数に入ってしまいますので、1μFでは大き過ぎることになります。ですので実用上は、カットオフが20KHzまで上げたらまあ良いかとすると、0.8μFが限界となります。

更に、前にも載せたようにアナログアンプでのZobelフィルタの作用は主に発信防止ですが、デジアンではスピーカーのインピーダンス上昇を潰すために設置されているので、オーディオ帯の周波数特性が変化することになる。つまりゲインのf特を確認しないといけないことになります。

従って、ちゃんとやるには、上の回路で単に純抵抗8Ωで簡略化したスピーカーの等価回路をL,C,Rで書いて解析する必要があります。0.8μFが限界と予想しましたが、F特を見て良ければそれ以上でも使えるということが在り得ます。

■3)ZobelフィルタのCを上げたブログの例

これは、前にも参照ブログに上げたが、以下のブログです。

メモ帳:PCオーディオの構築(アンプ4)

これには、LTspiceでフィルター特性を計算した結果から、ハイ落ち気味のスピーカーに対応するZobelフィルタのCを、0.68μFとして改造している。改造後は、多少明るめの音になるとは予想していたが、その通りになったとのこと。音の違いを楽しんでいる人は、ここ(ZobelフィルタのC)をソケットにして部品を差し替えて楽しむのもありだと思うと仰っているがいいアイデアだと思う。当方は上記のように、オーバーシュート対応とカットオフのトレードオフでMax0.8μFとしたが、まあ良い線を言っている。この方は、スピーカー W3-1319SA のインピーダンスのメーカーデータシートで見て等価回路を作られたので、当方はそれは無いのでインピーダンスを測定してみよう。

■4)オスマン帝国外伝

これが益々面白くなってきました。以前12/25に紹介した時から、今年はシーズン2に入って更に展開がダイナミックになってきています。HDDレコーダーの留守録も3/13までやっと見終えました。

第二婦人がスレイマン大帝の妹婿の大宰相に追い詰められて自殺を強要されるシーンで終わっていました。その後、第二婦人(実は最初子供がいない婦人もいたのでその方はお役御免で、本当は第三婦人)ヒュッレムはスレイマンの母后アイシュに殺されかけるのですが、崖に突き落とされた所をスレイマンが見つけ生き延びて逆襲ののろしを上げます。これは100年間オスマン帝国では認められていない正妻(理由は恐らく皇帝をベッドで篭絡する美女の思うがままに国政が傾く…傾国の美女を禁止する目的と思う)に自分をしろとスレイマンに迫って正妻を獲得するが、アイシュに敵視されてまた殺されかけて顔を松明で焼かれてしまうのです。後宮でも戦いが展開。一方ではキリスト教の盟主神聖ローマ皇帝カール5世を攻めて後一歩まで追い詰めるもカールが逃げて勝利したものの冬になって撤退したり。政治と後宮で右往左往とスレイマンも心が休まらない。このスレイマンを演じている役者さんが良い味を出しています。威厳があって瞳はブルーで神秘的な感じを漂わす。こういう役者さんは稀です。まあ今後が益々楽しみです。