地球が生まれてから温暖化と寒冷化を幾度となく繰り返しています。

人為的な炭酸ガスが原因と決め付けるのは朝智恵ですね。

理想国家日本の条件 さんより転載です。

http://stonewashersjournal.com/2015/07/13/truesofglobalwarming/ より

地球温暖化の嘘は嘘だった? なぜ懐疑論が広まったのか? 最新の研究で高まった温室効果ガスの要因

.地球温暖化は嘘だった。または、温室効果ガスなんて言うものは政府の陰謀。などなど、数々の懐疑論が展開される中、2013年9月に「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」によって「第5次評価報告書」が発表されています。

この報告書は、世界中から集められた数千人の科学者達が賛否両論含めた様々な議論を経て合同で作成したものです。大きな議論を生んだ第4次報告以降、懐疑論に対する検証も深く行われ、その上で新しい報告書が作成されました。

結果から言えば地球温暖化の懐疑論の大半が否定され、「地球温暖化は進行中」で、且つ「温室効果ガスなどの人為的影響」が確かなものになったということです。では、ほぼ完全に否定されたと思しき懐疑論は一体何故ここまで大きく取り上げられるようになったのでしょうか

関連記事:

・エルニーニョ現象(ラニーニャ現象)の仕組みと影響日本では何が起こる?

・実は地球温暖化は緩やか。対策の効果?気温と海水温の関係

IPCC第5次評価報告書から分かること

第5次報告で注目するべきは、第4次報告では地球温暖化の影響が人為的なものである確率が90%程度とされていたのが今回の報告では95%に引き上げられている点です。ほんの5%の違いではありますが、この5%には否定された懐疑論が含まれています。

IPCCの研究者は温暖化賛成論者だけではなく懐疑論者も含まれています。しかし、その懐疑論の多くが、「理論上の欠陥」や「統計上の欠陥」などによって否定されました。

温室効果ガスと呼ばれるCO2の排出は増え続け、地球内部に蓄えられるエネルギーも増え続け、地球全体の熱エネルギーは上昇し続けています。その蓄積エネルギーの形は気温だけではなく海水温にも影響があり、適当に大気温のデータを抜粋しただけでは測れません。

海面上昇も確認されていますが、海面上昇による都市水没に関しては100年単位の時間が掛かりますので今の技術水準で急いで巨大堤防を作る必要はないでしょう。冷凍庫の温度を上げて溶け出す氷とは違い、氷山は「極端に暑い日の日中に一瞬溶ける」程度で、広大な海の水位を上げきるまでにはまだまだ時間が掛かりそうです。

世界の国々が取りうる政策としては、二酸化炭素は減るだけではなく自然界(木々など)に吸収される物質でもありますので、排出量を減らしつつ吸収量を増やすと言う政策になるでしょう。また、それと同時に熱暑に適応できるような社会づくりが必要になり、熱射病や作物の不作などにはより一層気をつける必要が出てきます。

要は、やっぱり地球温暖化は人間のせいで起こっていてすぐには止められないから、止める努力をしつつ温暖化した地球で生きていくための知恵を絞ろうと言うことです。

どうして温暖化の懐疑論が広まったのか?

温暖化懐疑論の数は非常に多岐にわたっており、「これが懐疑論」とはっきり言える物はありません。

懐疑論の中には「温度が上がっていない」「二酸化炭素の排出量と関係がない」「観測結果が改ざんされている」「政府の陰謀」「一部企業のお金目的」などがありますが、どれも決定力に欠けるものであり、科学的な指摘に対しては科学的に否定され、人為的な指摘に対しては証拠不十分として否定されています。

そもそもこれらの懐疑論はなぜ広がったのでしょうか?

理由は大きく分けると以下の3つ。後ほど、詳しく説明していきます。

- 気候変動を理解する事が難しい

- 温室効果ガス削減にコストがかかる

- 大規模な政策となったため欠陥が多い

- 世界的な問題で話題性が高い

気候を理解する難しさ

第一に、気候変動を理解するのは非常に難しいということが挙げられます。エルニーニョ現象やラニーニャ現象を始め、周期的に「自然な気候変動」が発生しており、今年暑かったからと言って来年も暑いとは限らないのです。気温が上がらないと思ったら代わりに深海の水温が上がっていたり、気候変動が止まったかと思えばすぐに変動が始まります。

地球の気候や自然現象に関しては理解できていない事がまだまだ多く、研究者たちも自然変動と人為変動の区別をつけるために様々な角度から検証することを迫られ、結論を出すためには膨大な検証費用と時間が必要となりました。それでも、数学や物理学のように99.99%正しい結論と言うのは導き出せません。

また、地球温暖化は数十年・数百年スパンの長い期間で見るべき問題であり、一方で短期的に見ると温暖化していないように見える統計データも出てきます。こうしたデータを取り上げれば、地球温暖化批判が可能になります。

人類の気候に関する理解の乏しさが懐疑論者を後押しする結果になったことは否めません。

温室効果ガスの削減には莫大な費用が必要

第二に、温室効果ガスを減らそうと思えば、火力発電所の代わりに新しく原子力発電所や風力発電所を作らなければいけなかったり、工場への大規模な設備投資なども必要になります。この費用を捻出すると言うのは経済的に非常に大きな負担となるため、経済活動を優先したい国家や企業にとっては、地球温暖化が温室効果ガスのせいだというのはできれば否定したいポイントになります。

上述のように気候現象に関しては100%の正解が無く、反論は容易です。否定できそうなポイントがあればすかさず批判し、少しでも経済的な負担を減らしたいのです。実際に、国内の経済界からの強い圧力があった米国は、2007年に温室効果ガスを削減しようという京都議定書に批准しませんでした。この米国の判断が間違っていないとするために、経済界の支援を受けた各種メディアが一斉に反対論を言い始めています。

企業の支援や圧力というのが懐疑論が隆盛した最大の理由とは言えませんが、大きなコストがかかってしまう温暖化対策は「お金の使い方を間違っている」と言う論点で政府批判がしやすく、利害の一致した論者や団体にとっては扱いやすいツールとなりました。

大規模な政策となったため欠陥が多い

第三に、大規模な政策・活動ともなれば、人為的なミスや政策の欠陥なども多いです。「統計データが改ざんされた」とか、「観測地点に誤りがある」とか、一部のミスや欠陥を取り上げて温暖化理論や温室効果ガスを批判するような懐疑論者も数多く存在しています。

また、気候変動について人類がまだ完全に理解していないことから、「すぐには否定しきれない妥当な批判」と言うのも少なからず存在したため、一部の政府関係者や科学者が改ざんしたデータを使って反論するようなケースも見られました。

さらに、恣意的なデータの改ざん以外にも、膨大な観測データの中には純粋な観測・統計上のミスなども存在するため、探せばいくらでも粗があるような状態になってしまっているのも懐疑論者を勢い付ける結果となります。

世界的な問題なので話題性が高い

最後に忘れてはいけないのが、地球温暖化の知名度や話題性の高さにあります。

世界中の人々が地球温暖化のために努力しようとなっている中で、「それは間違いだ」と声を上げれば目立ちます。オウンドメディアやブログなどが流行り始め、目立てば目立つだけお金が入るような状況になれば、なりふり構わず目立とうとする人も増えるのです。

もちろん、それが明らかな嘘だと問題ですが、国際的な影響力の低い小さな学術機関の統計データに誤りを見つけて、「地球温暖化は嘘だ!」と叫べば、それなりの信憑性を持って周囲には受け止められるでしょう。もしそれが、有名な団体による統計データであれば尚更話題性は高いです。

また、「私が仕入れた信頼できるソースの情報によると、政府が発表した温暖化の情報には嘘がある」と言う主張自体は真実でも、懐疑論者の大半が気象学に関する専門家ではなく、その情報を正しく扱う知識が無いケースが多いです。つまり、一般人・本人からすればすぐには間違っていると分からない情報を真実として主張できるため、話題性がある上すぐには反論されない主張が出来上がるのです。

完璧でない限り反論は止まらない

いくら数千人の科学者が集まって報告書を作ったとしても、完璧に理解できていない現象である以上反論の余地は残ります。

第5次報告や科学者達のたゆまぬ努力によってかなりの懐疑論を払拭出来た地球温暖化現象ではありますが、まだまだ懐疑論は減りませんし批判が無くなる事は無いでしょう。こうした懐疑論者の主張が国家政策や科学的理論の趨勢を左右する事はありませんが、世論と政策が乖離していく可能性は十分に存在しています。

もちろん、可能性は低くても地球温暖化や温室効果ガスの理論が間違いである可能性は0ではありません。

しかし、地球温暖化の対策は人類一人一人の意識改革が重要です。政府発表や科学者団体の主張に批判的な視点を持つのは素晴らしいことですが、その一方で安易に懐疑論を信じて温暖化を加速させる可能性が高い行為を受け入れないようにしたいですね。

参考文献:

気候変動2014 統合報告書 (http://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_syr_spmj.pdf)

今年も暑い・・・でも実は地球温暖化は緩やか。対策の効果?気温と海水温の関係

http://stonewashersjournal.com/2014/07/16/globalwarming_sea/

興味深い観測結果が明らかになっている。というのは、地球温暖化が緩やかになっていると言うものだ。

1960年-2000年の間に地球の平均気温が0.5℃上昇したのに対して、ここ10年では僅かに0.03℃であり年平均にすれば4分の1以下になっている。別の観測結果では、むしろピーク時より下がっていると言う観測結果まであるほどだ。

世界中の国々が温暖化対策のために様々な施策を打っているが、その効果が出たのだろうか?否、そんなことは無い。と言うか、温暖化対策の効果は10年や20年で出るものではない。では、何故温暖化が緩やかになったのだろうか?

上昇する海の温度

東京大学大気海洋研究所の渡部雅浩准教授によると、地球温暖化といえば大気の温度ばかりが注目されるが、忘れてはいけないのが海の温度なのだという。

地球温暖化の原因には、温室効果ガスによる熱の封じ込めなど色々な説があるが、基本的には共通しているのは太陽の熱が地球に溜まり易くなると言うこと。熱はそもそも大気が無いと伝わらないのだが、赤外線や光を通じて間接的に伝えることは可能だ。そもそも、太陽とて光を使って熱を地球に伝えている。

つまり、

[地球内部に溜まるエネルギー] >> [地球外部に放出されるエネルギー]

のバランスが、大きく偏っている状態が地球温暖化と言えるのだ。

では、地球内部に溜まるエネルギーというのは、具体的にはどこに溜まるものだろうか?

人が最も実感しやすく、気象や地上の生物に最も影響を与えるのが大気であるが、実のところ海もかなりの影響を受けている。もっと言えば、地球の大部分が海であり、エネルギーを蓄積できる量と言う意味で考えても、大気より海の方が大きい。

そしてここ10年関しては、大気の温度・・・気温の上昇についてはかなり落ち着いているのだという。これが、ハイエイタス-Hiatus-(ミュージシャンではない)と呼ばれる現象であり、地球の気象が不安定になる兆候なのだという。この現象を生んでいるのが海水の温熱吸収であると考えられており、特に深海の温度上昇を顕著らしい。

地球に熱エネルギーが溜まっているにも関わらず、急に気温が上がりにくくなり、海水温上昇などに繋がると、異常気象の原因になりやすい。昨年はヨーロッパなどで異常な猛暑になったが、その分東南アジアや本来もっと暑い地域の気温や海水温が、通常より低くなっている。

地球の大気や海には流れがあり、その流れを作っているのが温度変化だ。流体は暖められれば膨張する、膨張すればその分体積あたりの重さが軽くなったり、膨らむ体積の行き場を探して、流体に流れが生まれる。さらに、大気の流れが海の流れを生むこともある。地球規模で考えてみると、それらは全て元は太陽の熱から始まっているのだ。その熱が過剰に溜まり、ハイエスタス現象と重なると、大気や海流の流れに影響を及ぼし、非常に不可解な異常気象を生む可能性があるのだという。

ARGO(アルゴ)計画、何故海水温を精密に図る事が出来るのか?

気温上昇は停滞しているものの、海水温が上昇していると聞いて、一つ疑問が湧く。

どうやって地球全体の海水温を図っているのだろうか?それも、深海の温度など簡単に測れるのだろうか?

実はそれこそ、ここ10年で精密に測れる様になった指標の一つであるという。世界気象機関やユネスコ海洋学委員会の協力により、世界規模で進められているARGO計画という海洋研究プロジェクトのお陰なのだ。そして、その計画で開発され、世界の海に3000本ほど投下されたアルゴフロートと呼ばれる観測機器が、世界中の海洋観測の精度を大幅に高めている。

アルゴフロートの凄いところは、海水温と塩分濃度を深度別に測り、人工衛星を通じてデータを送れるところだ。

機能としては、深度0m-1000m-2000mを定期的に浮上沈降を繰り返し、浮上時に観測データを衛星に転送して、データセンターで集計すると言うシステムになっている。

コレにより、非常に詳細な海水温変動の観測が可能になった。

それ以前は、世界の研究機関が独自に開発したフロートや観測機器によって得られた、バラバラの基準と地域のデータを拾い集めて世界の海の海水温変化を観測していました。正確な数値を得るには、相応の技術レベルが必要であり、地域ごとのデータの信頼性や質に大きな違いが出ていました。

アルゴフロートの散布状況

見ての通り、アルゴフロートは世界中の海に散布されており、正確な測定が行えている事が推測できる。

地球温暖化はメディアの嘘?気温変化は大規模な自然現象の一つである可能性

地球温暖化が止まっている様に見えるのは、海水温の温度上昇だったわけですが、そもそも地球温暖化と言う現象は最初から存在しないと言う意見も古くから存在している。

というのは、地球の気候そのものが温暖化と寒冷化を周期的に繰り返すものであり、今回もその一旦に過ぎないのだとと言う考え方です。当時、この温暖化議論を推し進めた米国の上院議員のジェームズ・ハンセンが選挙に有利になるようにプロパガンダ的に優位な情報を集めているという批判や、途上国の発展を妨げようとする先進国の陰謀などと批判を受け、温暖化の原因に関する議論は紛糾した。

しかし、この議論は2007年のIPCC第4次評価報告書(AR4)の提出により、一旦は収束に向かう。

このAR4の報告は、2000人の科学者と、190カ国のサポートと、数年に渡る検証と研究に基づいて行われ、非常に様々な観点から考えて、「ここ数十年の温暖化現象は、人類が排出した温室効果ガスによって引き起こされている」と結論づけた。こうして一旦は収束に向かった温暖化の原因についての議論だったがここ数年の気温上昇の停滞や気象研究が進むにつれ、AR4の報告において「不確定要素」(まだ不確定、研究途上の気候変動などの要因)を低く見積もりすぎていたのではないかと言う批判が見られるようになる。日本国内でも、原発問題に温暖化が絡められるようになるにつれて注目が高まり、「原発は温暖化対策」「火力発電は温暖化を進める」と言う名目で原発を推進していこうとする団体に対する、批判として「温暖化は嘘である」と言う意見も見られるようになりました。

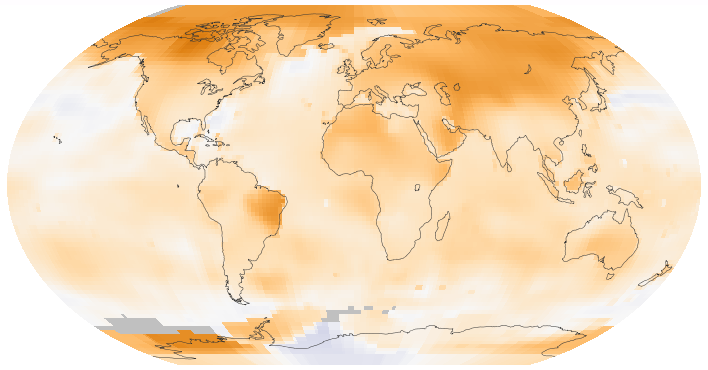

上記グラフからは、一見温室効果ガスであるCO2の排出濃度と気温に相関関係がない様に見えます。

しかし、これは熱吸収が大気ではなく、深海の海水へと変わっている事によるハイエスタス現象と考えられているため、温室効果ガスが無関係であると結論付けるには早計なようだ。

結局、温暖化は進んでいるのか?

結論としては、自然現象としての「地球温暖化は進んでいる」けども、それが温室効果ガスが原因なのかどうかはまだまだ研究が進んでみないとはっきりしない。と、考えるべきなのかもしれない。

幾度と無く研究が行われ、幾度と無く報告書が提出される地球温暖化現象。

しかし、人間が地球を理解したつもりになるには早すぎるのかもしれません。宇宙の事がまだ何も分からず、真実が沢山の推論に埋もれていく様に、地球自身のこともまだまだ分からないことだらけなのですね。

とは言え、二酸化炭素排出の是非はともかく、限りある地球資源を使う化石燃料の使用を控えるべきなのは間違いありません。原発が本当の意味でクリーンなのかどうかも不透明ですが、少なくとも原発を含めた技術革新というのが必要になっているのは間違いないでしょう。