ご訪問してくださり、ありがとうございます

ご訪問してくださり、ありがとうございます

1985年に、結成された、ニュージーランド出身の、 Crowded House というバンドの、

’93年にリリースされた、アルバム 『 together alone 』 ( 『 お互いに 孤独 』 対訳より ) に、

収録されている、シングル 『 Distant Sun 』 という曲が、好きです

Crowded House は、 vocals / guitars の Neil Finn ( ニール ・ フィン ) 、

drums の Paul Hester ( ポール ・ へスター ) 、 bass の Nick Seymour ( ニック ・ シーモアー )

の3人によって、結成されました。

80年代の終わりに、 『 Don ' t Dream It ' s Over 』 という曲が、ヒットしたのを、思い出します。

とっても、懐かしいです ~

4作目になる、このアルバムでは、プロデューサーが、これまでの、ミッチェル ・ フルームから、

元キリング ・ ジョークのべーシスト、ユースに、変わり、 Keyboards に、 Mark Hart ( マーク ・ ハート ) 、

が、加入することになって、バンドにとって、変化が、生まれたようです。

ニール自身も、 「 すべてを変えよう 」 という気持ちになったそうで、

「 自分がどこから来たのか? 」 という、自身のルーツについて、関心を、抱いていたようです。

彼の出身地である、ニュージーランドの、東海岸にある、タスマニア海に、面した、

KARE ・ KARE ( カレ ・ カレ ) という、マオリの人々の住む地域で、マオリのアーティストと、共演したそうです

このアルバムは、そうした、自らのルーツ的な、音楽からの影響が、反映された、

大きな自然を、感じさせる、アルバムになっています

話は、戻りますが、わたしの好きな 『 Distant Sun 』 ( 『 遠く離れた太陽 』 対訳より )

という曲は、そのメロディの美しさ、とともに、

歌詞の素晴らしさが、とても、心に、響いてくるのです

『 Distant Sun 』

written by Neil Finn 対訳 : 松沢 みき さん

キミが変えたいと思うことを全て 僕に話してみてごらん

キミの望みを わかっているようなフリはしやしないさ

キミは僕のところにやって来ては

キリキリ舞いさせるのさ

休んでは また来て

休んでは また来て

僕を元気づけたのは 苦しみなんかじゃない

キミのキツい一言が 心を奪うような暗闇も恐くない

僕をもっと不幸にしてくれていいよ

僕をもっと不幸にしてくれていいよ

* だって 僕がキミの側にいる時はいつも

キミの7つの世界は 食い違ったままだから

そして 遠く離れた太陽から運ばれてくる宇宙のちりが

まんべんなく みんなに降り注ぐんだ

今までは 旅をするには余りにも若すぎた

自分が何者であるか 分かっていても

心の痛みを背負っていくだけの

十分な分別があったとしても

非難なくしては 誰も責められない

キミの学んだことなどは あっという間に忘れて当然

戻るためのスリルを待つこととか

炎に溺れてしまう時

自分の願望が輝くこととか

* くりかえし

僕はテーブルの上に横たわって

キリスト教徒が天からの復讐に怯えるように

洪水の中で疲れ切っているキミの望みを

わかっているようなフリはしやしないさ

でも 愛の告白だけはさせてもらうよ

* くりかえし

Crowded House - Distant Sun

Crowded House の ’93年のアルバム 『 together alone 』 からの、1st シングル 『 Distant Sun 』 の PV です。

crowded house distant sun live

1996年に、シドニーのオペラハウスで、行われた、 彼らの解散コンサート、 “ Farewell to the World ” コンサートより。

Sydney Children ' s Hospital のための、チャリティー ・ ライヴでもありました。

Crowded House - Glastonbury 2008 - Distant Sun

2007年に、再結成した Crowded House が、’08年に、グラストンベリー ・ フェスに、出演したときのライヴです。

聴いていて、とりはだが、立ちました

! Welcome coming back! Crowded House!!

! Welcome coming back! Crowded House!!( 動画が、消えていましたら、ごめんなさい

)

)言うまでもなく、とても、素晴らしい歌ですね

!

!これから先、時を経ても、きっと、人々の心に、残っていく歌だと思います

Neil Finn という人が、自身のルーツを、探しはじめたときに、そこで、出会った人々から、影響を受けて、

この歌が、生まれたのではないかと、歌詞の意味を知って、わたしなりに、思いました。

この歌に、出てくる “ seven worlds collide ” ( 「 7つの世界は 食い違ったまま 」 ) というフレーズが、

のちに、ある “ 動き ” となって、再び、私たちの前に、現われてくることになります

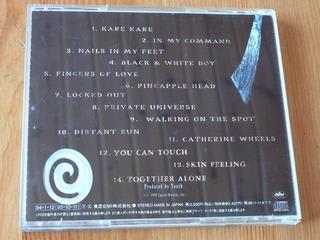

アルバム 『 together alone 』 の裏ジャケです。

読んでくれて、ありがとうです

読んでくれて、ありがとうです

ほいじゃ、また。。。

!!

!!

動画が、消されてしまっていたら、ごめんなさい

動画が、消されてしまっていたら、ごめんなさい

!!

!!

意外と似合ってる

意外と似合ってる

!!

!!

!!

!!