街づくり、コロナ禍対策は、短期から長期的な、より純度が高く居心地のよい場づくりへ

なぜ、ネット時代、地方分散ばかりでなく、都会の交流を図るのか?

それは、地方はローカルな接触深度が高まり、都会では偶有性が街の本質だから。

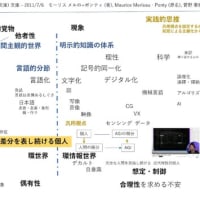

Xリアリティが増し、バーチャル空間も広がっても、日本自然の地形・気候・四季の環境変化は、多様な生物・動物と人相互の関わりの彩度・密度・多様性とは比べられないこと。その地方での生活背景を異にする身体同士が、都市で交し合う刺激:見合い・関わり合う偶有性の多さは、更なる相互変容を催し続けてゆく。

今後、繰り返される作業や思考は、AI/ロボティクス代替えされたり、人の生活との共生が増える。しかし、人間の欲望は、更なる差異を求め、互いのコミュニケーションを楽しみ、経済価値もそこに置かれる。

今は、モノや労働力を商品化し、通貨に代替えされた欲望の金融投機市場が、コロナ禍対応の限度を超えた通貨発行・流通により、限界が近づいている。

次には、互いに応じ合う信頼を担保できる信頼貨幣へ。

それは、お互いの価値を交換する貨幣であり、

無限に発行されるモノでも、独占して保管されてしまうののでもない。

地域で育む生活文化の中で、使い合えるものだろうと。

動物から人間になったのは、コミュニケーション自体を喜びとして増殖させたから。

狩猟も農業も工業の発展も、更なる創造物を享楽しあうゴールを求め続けた結果。

享楽し合う刺激を、求め続ける本能には、抗えない。

だから、”偶有性”を持てない社会は、衰退してゆく。

そんな明日を予測できてしまうような社会では、

昨日を照らし明日を妄想する希望も欲望も失せてゆくだろう。

そして、不安を紛らす時間消費、つまり、生の暇つぶしへ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます