今回は、Facebook友人にして、音楽鑑賞仲間、しかし、まだラーメン屋にはご一緒したことはない、という中村匠一さん文章をご紹介します。

5枚の絵を組み合わせた下の写真も中村様のものです。

なお、写真右上のお花について補足説明します。「塩水港精糖株式会社」は、父が高校卒業以来定年まで務めていた会社です。

かつての父の部下たちが、いまは会社の中核を担っており、「お世話になった福島さんの息子さんの演奏会を応援しよう」

ということで、プログラムに広告を出してくださったり、前回は出演者のみならず、お客様にまでオリゴのおかげの試供品をプレゼントしてくださいました。

この場を借りて、心よりのお礼申し上げます。鹿児島より上京中の父もたいへんに歓んでおります。

また、本番前の慌ただしさに、このお花の写真を撮りそびれていたので、こういう形でブログに記録できることは有り難い。中村匠一さんには二重の意味で感謝致します。

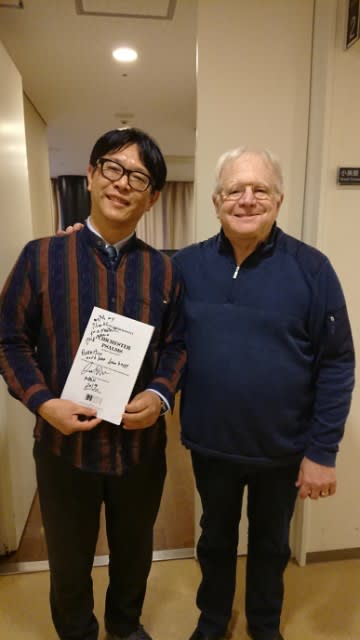

昨日は、サントリーホールで行われた福島章恭先生が指揮された、ブラームス「ドイツ・レクイエム」の演奏会に行ってまいりました。

メインの「ドイツ・レクイエム」の前のプログラム、ワーグナーの「ジークフリート牧歌」も含めて、素晴らしい演奏だったと思います。タクトを使わず、両手で大きな弧を描くような福島先生の指揮から紡ぎだされる音楽は、大きな呼吸を感じさせてくれるものでした。

「牧歌」の演奏を聴いて思ったことは、これは勿論小編成オーケストラのための作品=管弦楽曲なのですが、その根底に流れているものはやはり「歌」なのだろう、という事であり、この音楽を伸びやかに歌わせるためには、反復するフレーズであっても惰性で繰り返すのではなく、そのフレーズの「入り」から終結まで入念に、精魂込めて演奏しなければならない、という事でしょうか。

福島先生が「盟友」と言われるコンサートマスター、崔文洙さんが引っ張る弦セクションは勿論の事、管のメンバーもその福島先生の思いに大いに共感を持って演奏されていることが良く伝わってきました。特に見事なホルンのソロとユニゾンを聴かせてくれた女流奏者のお二方=(プログラムによると)北山順子さんと田中みどりさん の演奏には、改めて心からの称賛を捧げたいと思います。

メインの「ドイツ・レクイエム」は福島先生もプログラムの挨拶文で「破格の大編成」と書かれた通り、サントリーホールのステージ後方、通称「P席」と言われるスペースを埋め尽くすほどの多くのメンバーが乗られていましたが、その合唱とオーケストラの合奏の響きがどちらが不足するでもなく、突出するでもなく、非常に良いバランスで聴けたのが印象に残りました。

そして、バリトンの与那城敬さん、ソプラノの平井香織さんはオーケストラの後方、合唱団のすぐ手前で歌うのですが、今回の会場ではソロと合唱の距離が近いこともあるのか、その繋がりが実にスムーズで、お二人の歌唱が存在感を示しながら、スケール感のあるコーラスが作り出す響きに自然にとけこんでいくのが実に印象的でした。

特に第6曲の「われらここには、とこしえの地なくして」の起伏に富んだ展開から終曲の安らぎに満ちた世界に至るまでの流れは圧巻でした。この曲では、ティンパニ奏者としてクレジットされている村本貫太郎さんのバチさばきが素晴らしかった。書で言うならば、「ハネ」や「トメ」といった、全体の音楽の荘厳さ、流麗さを形作る上で欠かせないアクセントを村本さんのティンパニは見事に体現している、そう感じました。

この日はステージの真横にあたる席が左右空けられていたのですが、それによる音響の違いも新鮮でした。特に歌というエネルギーが前方に向かって放射される音においては、そのエネルギーがロスなくこちらに進んでくる、そして、ティンパニやコントラバスの低域ががっちりと下支えをする、という私にとってはこの「ドイツ・レクイエム」を理想的な環境で聴けたという思いがあります。福島先生は、指揮者であると同時に、熱心なレコード蒐集家でもあり、その再生にもひとかたならぬ拘りをお持ちの方ですが、そういう音響に対する鋭い感性がこのステージにも表現されていたような気がします。

プログラムに書かれていた、国際親善音楽協会の丸尾さんの文章によると、6月には、ベルリンフィルコンサートホールにおいて、ベルリン交響楽団とともに、この「ドイツ・レクイエム」の公演が決定しておられるとのこと。今回の演奏会の成功をお祝いするとともに、そのベルリンでの演奏会の成功も祈念して、素晴らしい演奏を聴かせて頂いた、福島先生とヴェリタス交響楽団、ヴェリタス・クワイア・ジャパンの皆様に心からの感謝を。