Before

After

2018年7月28日~30日、日本列島を東から西に異例のコースで縦断していった台風12号(英語名:ジョンダリー)は28日夕刻伊豆半島南端に最も接近、遠州灘、三重県、兵庫県、瀬戸内海、九州北部、九州西部、鹿児島と進んでいきました。この異質の台風、気象庁でも風や波/高波などで予想が困難な部分があると云っていたとこです。伊東市富戸の宇根の展望台は富戸の海岸高さ10メートル近い宇根(岬)の上に設置されていましたが台風通過後打ち寄せた大波によって全壊されました。

まさかの大波だった考えられます。有名な”産毛石”の近くまで波が打ち寄せた痕跡が観測されました。

<破壊された展望台の残骸>

・・・

・・・

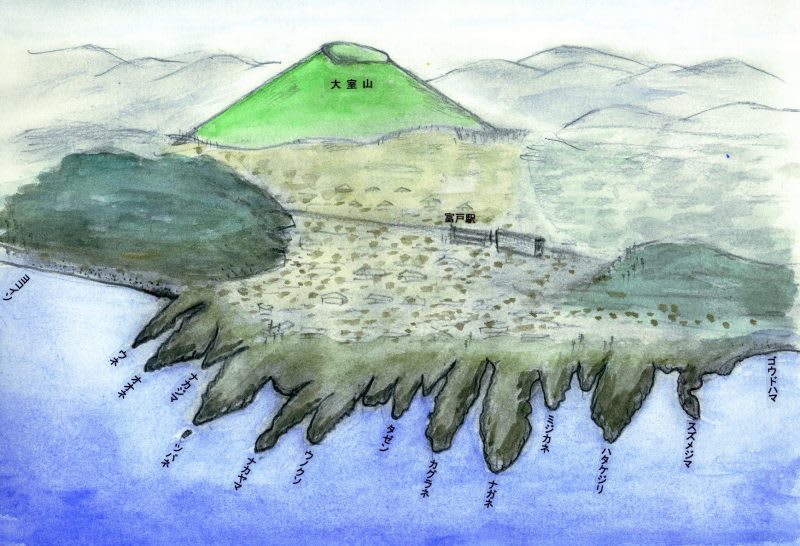

今からおおよそ4000年前、大室山が噴火し大量の溶岩が流れ出た。その量約3億8000万トンと言われる。南東に流れ下った溶岩が最も多く、広大な伊豆高原を作り、海に達して天下の絶景城ヶ崎海岸を作った。

東に流れた溶岩は現在のぐらんばる公園の北側を下り富戸駅付近を通過した後海に至り、丁度、手の指を広げた様な扇状地形の海岸を作った。富戸の海岸はこの様にして出来上った。溶岩扇状地には小さな岬が突き出ており、それぞれの岬には名前が付けられている。

南側(富戸払方面)から、ウネ(宇根、or 生根とも書く)、オオネ(大根)、ナカジマ(中島)、ツバ根、ナカヤマ、ウノクソ(鵜ノ糞)、タゼン、カグラ根、ナガネ(長根)、ミジカネ(短根)、ハタケジリ(畠尻)、スズメジマ(雀島、or 雀岩とも呼ぶ)。又、これらの岬を総称して、この溶岩扇状地を「根原半島」とも呼ぶ。

====カゴノキ(鹿子の木)====

伊東市の様な温暖な地方に生えるクスノキ科の常緑高木(10~15m以上にもなる)。成木になると樹皮が薄く剥げ落ちて写真の様に子鹿の体の模様に似ていることからその名があります。

葉は披針形から長楕円形で互生し枝先に集まってつく。夏、黄色い小花を密につけ翌春球形の赤い実となる。(伊東市富戸地区で撮影)

===富戸海岸の宇根(岬)===

凡そ4000年前、大室山の噴火によって流れ出た溶岩は現在のグランバル公園のある小高い山で遮られたため、一部は富戸駅の方へ流れ下って海に達しました。こうして出来たのが小さな岬が12も並ぶ美しい富戸海岸の扇状地帯です。この溶岩扇状地帯を「根原半島」とも呼びます。その一番南側(富戸払側)の岬を「宇根」と言います。宇根(ウネ)は「生根」とも書きます。

宇根の付け根には源頼朝と八重姫との愛の結晶”千鶴丸”が富戸の漁師によって手厚く葬られた場所として有名な”産衣石”(産毛石とも言う)や海の安全/大漁祈願の龍宮神社があります。また岬の先端には展望台やジオ看板が設置されています。

スズメジマ(雀島)は富戸溶岩扇状地の北端にある。

スズメジマ(雀島)は富戸溶岩扇状地の北端にある。(ここより北側のゴウドハマや三野原の台地は梅木平火山(約10万年前の噴火)によって出来たものである)

昔は沢山のスズメがこの島に群り集まっていたと言う。

『雀島・・・千羽萬羽の雀、群り集り来て、風景に一層の興味を添え、誠に一入の眺であります。』(昭和13年田方郡對島村役場発行“對島村の名所と舊跡”より抜粋)

富戸海岸ナガネ(長根)にある「元中丸」供養塔。

昭和7年11月14日、大型台風が伊豆半島を襲い、伊豆は大暴風雨。当時北海道から清水に向かって航海していた近海郵船所属元中丸(3206トン)は伊東の東側海上で風速40mの北東の大風と大波によって航行できなくなり午後8時ごろ長根と短根の間に座礁し船体は大破した。富戸の消防団が決死の乗組員救助に当たったが乗組員42名中助かった者は7名のみ。

死者/行方不明者35名の御霊の供養のため建てられた供養塔である。海難事故の翌年、富戸の消防団の救助活動に対し近海郵船より消防ポンプが贈られた。

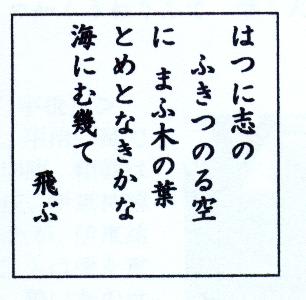

富戸海岸「ナカヤマ(岬)」にある三好直太歌碑。

三好直太・・・本名三好直太郎。富戸出身の歌人。大正11年(1922年)生。

香川進に師事。短歌雑誌「地中海」を支えた有力な一人。40歳で

6年間外国船に乗る。天城ゴルフ場造成主任/塗装業など。

昭和49年(1974年)病のため51歳で亡くなる。

合同歌集として「回帰船」「群」、歌集には「離離航海」「三好直太

遺歌集」がある。

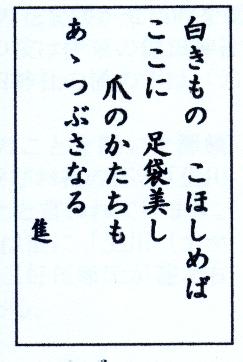

富戸海岸「ナカヤマ(岬)」にある香川進の歌碑。

明治43年(1910年)生まれ。昭和・平成時代の歌人。

前田夕暮に師事。口語自由律短歌(5・7・5・7・7にこだわらない)

から出発し,後年、定型に移る。昭和27年に短歌雑誌「氷原」を、昭

和28年に「地中海」を創刊/主宰。

平成10年(1998年)10月13日死去。88歳。

香川県多度津出身。神戸商業大(現神戸大)卒。

伊東市ではピクニカルコース「おおづり」にも歌碑があり、