このベンチャー魂の系譜の授業では、前半(1.~7.)は冒険家とか文化面にそのベンチャー魂を発揮した人たちを取り上げているが、後半(8.~13.)はビジネス方面の人たちを取り上げている。

今回は江戸時代の豪商たち、具体的には住友家と三井家を中心に議論した。まず資本主義とは何かという問題提起にはじまり、それぞれの家が発展した理由を問うた。江戸時代には、この2家だけでなく、豪商は井筒屋、天王寺屋、淀屋など数多くあったら、いずれも幕末・明治維新までに没落している。残った2家と没落した家々とはどの点で異なっていたのであるか議論した。

また比較のために、ヨーロッパの富豪(フッガー家とロスチャイルド家)を取り上げ、持続した成功の秘訣を探った。

最後に二宮尊徳や石田梅岩の「勤勉精神」についても議論した。

**************************************

本稿は今回の講義のまとめである。一部、語句を修正したところがある。またところどころ私見として本稿をまとめた学生の意見が入っている。

モデレーター:セネカ3世(SA)

パネリスト:AOYAMA

聴衆の学生:A

<ビジネスを成功に導いた根本思想とは?>

・資本主義とは何か?

パネリストは、三井や住友の成功の理由を問われ、「資本主義的考えが根本にあったから」と主張したが、ここで「そもそも資本主義とは何か」という問題になる。

「利益を上げて自分の富を増やすこと」というパネリストの意見に加え、これを補完していく形で様々な意見(賃金を媒介とする資本家-労働者間の関係、農業利益を中心に据える重農主義との比較、自由市場の確保等)が出された。

これに対しモデレーターは、「貨幣を集めて資本を大きくした上で事業を始めること」が資本主義の根本概念(生産体系や雇用体系や貨幣は、それに従属するもの)であり、手持ちの資金のみで事業を始めるのは、資本主義とは言えないと述べた。

パネリストによれば、「三井や住友は、(先程の議論にあがったのとは異なり)自らの資金で事業を進めた(例えば三井高利は呉服屋や米取引の他に両替商を営んでいた)」とのことであり、つまり、江戸時代は資本主義社会ではなかったという結論に達した。

また、15世紀のベネチアやジェノヴァの商人が地中海貿易をする際のリスク分散として考え出されたのが発端である、資本主義概念と表裏一体の関係にある「保険制度」にも話が及んだ。 (筆者私見)

資本主義と人間の付き合いは長いわりに、その仕組みの根本が解読され始めたのはつい最近である。スミスやマルクスが基本構造を明らかにして以来、これを塗り替えるような議論は現在に至るまで少なく、そのシステムの半分すらも分かっていないのではないか。マルクスによれば、資本主義においては一定間隔で発生する恐慌を過ぎれば発展が再開するとのことだが、2008年のリーマンショック以降、金融危機が収まる見通しはついていない。こうした中で、過去数千年の経済史を見直すことで、新たな見通しをつけようとする努力は重要であろう。

また、この議論ではスミス・マルクス論に偏りがちだったが、ウォーラーステインの「世界システム論」も忘れてはならない。これは、工業化諸国の「中心」と農業・資源国の「周辺」に世界を分けて考え、前者が後者の搾取により繁栄するというモデルだ。ここでは資本主義が成立するには、国家間の経済的関係が全世界に及ぶことが不可欠であると考えるが、江戸時代の日本が世界システムの中でどの位置にあったのかという問題は一考に値する。

・両替商について

三井は呉服屋の後、両替商を経営した訳であるが、「ではなぜ、日本国内で両替が必要だったのか」という事に話が移った。当時の日本には金・銀・銅の三種類の貨幣が流通しており、金・銀が大型通貨、銅が小型通貨として用いられており、さらに金は主として東国、銀は主として西国で流通していたという事情があった。モデレーターの補足では、両替商は都市の大通りには多く存在しており、両替額の約5%程度の手数料を受け取っていたという。

(筆者私見)

両替商たちは、それだけの利益で果たしてやっていけたのであろうか?

また、江戸時代の経済システムについての議論に対する私見と補足を加えておく。まず尻切れになった両替商についての議論だが、この議論では江戸時代の経済が「米本位制」であった事を見落としている。当時の経済体制は、大名が年貢を徴収して家臣に俸禄として分け与え、家臣は米を商人に売ってお金にするという、重農主義であった。そして、金銀銅といった貨幣はその時々の米の収穫高や事件等によってレートが上下していた。

==>(SA)ただ、扶持米というのは、形式的には米であるが実質的には札差が即現金に換えて支払われていたようだ。

つまり、両替商は今で言うところの「外貨トレーダー」であると考えられる。後の議論にも出てくるが、トレーダーが生き残るにはまず、情報戦が功を奏したであろう。場所によっては大名家の政策を左右したとまで言われる、両替商の設けた情報網については重要な論点となるだろう。さらに、同業者同士の協力関係も必要であり、この例としてはある種のカルテルであった株仲間をあげることができるだろう。三井や三菱もこれらの手段を使いこなしたのだと思われる。

<なぜ彼ら(住友、三井家)だけが長期的に繁栄できたか?>

・住友・三井は何をしていたのか?

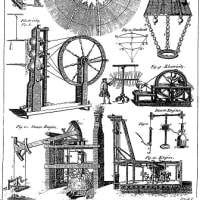

住友は京都を発祥の地とする。しかし、その後伊予別子銅山の開拓と経営で富を築いた。その成功の主な理由として南蛮吹きといい、鉛を使い、銅から銀を取り出す手法をマスターしたことにある。これにより日本の銅の精錬は大坂に集まり、後に住友が大坂に拠点をおくこととなった。

【参照Webサイト】住友の歴史と事業精神 南蛮吹き

【出典】国立国会図書館・鼓銅図録

一方、三井は「現金掛け値なし」の商法を編み出した。代金をその場で払わせる代わりに高品質の商品を保障して顧客の信頼を勝ち得たという。だが、こうした手法はすぐに他の家にも真似されてしまうことが予想されるが、どのように対処したのかという問題が提起された。それに対してパネリストからは、事業を広げることで損失のリスクを分散したのではないかという意見が出された。

・繁栄した両家に共通した特徴は?

パネリストはまず、三井や住友の商売精神の観点から鑑みて、彼らの繁栄を支え続けたのは「誠実な取引」をモットーにした事であると主張した。不正は短期的利益には繋がるものの、長期的には得をしない、というものであり、これは三井家の家訓となっている。モデレーターによれば、誠実を心がけた商人は必ずしも多くなかったという。それを示すエピソードとして、幕末の外国商人が「日本商人よりも中国商人のほうが信頼できる」と述べたことを挙げた。

両家が長期に繁栄できた理由について、より本質的な成功のポイントを探ろうと議論が進んだ。受講者達から様々な意見が挙げられる中、モデレーターは「番頭システム」を挙げた。これは、有能な番頭を選抜して経営権のほとんどを委任してビジネスの舵取りを行わせるもので、世襲で家長が無能な場合のリスクを低減する効果があった。江戸末期、大名貸しの失敗で多くの商家が経営不振に陥る中、三井や住友の番頭はこの危機を見事に乗り切った。

・ヨーロッパの大商人について

モデレーターより、「日本の商家の成功について考えてきたが、ヨーロッパにおいてはどのような商家が挙げられるか(メディチ家の他には?)」との議題が続けて出された。

第一に上がったのが、フッガー家(Fugger)である。同家は南ドイツの銀鉱山の経営及びスペイン・ハプスブルク家との取引で栄えるが、スペイン没落と共に終焉を迎える。モデレーターはフッガー家に関し、今なお語り継がれるのものとして、“Fuggerei”と呼ばれる労働者用アパートを例に挙げた。当時、劣悪な環境を強いられた労働者だったが、フッガー家は彼らを慮って衛生的な居住空間を提供した。労働者を思いやるこの人道主義的精神は、今に至るまで高く評価されているという。

次に挙がったのが、世界のマスコミや金融を支配するロスチャイルド家である。ロスチャイルド(Rothschild)は、フランクフルトでユダヤ人金融業者としてスタートし(利子をとることが聖書で禁じられていた為、金融業が嫌悪されたヨーロッパ社会では、ユダヤ人がそれを担うことになった)、発展を続けながらヨーロッパ各地に支店を設けて情報網を張り巡らせ、莫大な利益を上げた。例えばナポレオン戦争では、ワーテルローでのナポレオン敗北の情報をいち早く掴んでロンドンに送った。そのロンドンにおいて英国債の空売りによる暴落を誘導した後に一転して買占めた取引で莫大な利益を挙げた。

日本の商家とヨーロッパの商家はそれぞれ独自の商法を編み出した訳であるが、彼らの成功のポイントには共通する所が多い、とモデレーターは締めくくった。

(筆者私見)

ここまでの議論において行われた、三井・住友家の繁栄の理由についての相違点と共通点からエッセンスを取り出す試み、そして西洋との比較も含めることで見えてくる、商売における重要な要素は「情報」と「信頼」であると、個人的には思う。本田健氏『ユダヤ人大富豪の教え』の中に、「金持ちになろうと思うのなら、まずお金のことを忘れなさい」という一節があったが、信頼と実績の間には相乗効果があるので、信頼を得られれば利益は自ずと拡大するという考えには、私も同感である。だが、これだけではただのお人好しで終わってしまう。人より有利な立場に立てるかどうかは、様々な場所・階級に情報網を張り巡らせ、正確かつ新鮮な情報・技術をいかにして手に入れるかにかかっている。それを成しえた者が頂点に立つ訳だが、この状態を維持し続けるにはやはり莫大な資金が必要となるので、元をたどれば、信頼を得るという一点に尽きると言えよう。

<二宮尊徳、石田梅岩の「勤勉精神」のベースになっていたものは何か?>

パネリストは、彼らが「一生懸命働かなくてはならない」という勤勉精神をモットーにしていたと主張した。ここで問題になったのは、「それではどれほど、また何時まで勤勉に働けばよいのか」という事である。議論が進んだ結果、彼らにとっての労働の最大の目的は、「より多くの利益の獲得」ではなく、それを通じた「人格陶冶」にあるという意見に収斂した。つまり、彼らにとって、勤勉に働き人格を磨く事に限界は無く、永遠に続けていかねばならないものであったということだ。

(筆者私見)

時間が無かったこともあり、石田梅岩の思想について論じられなかった為、それらを交えた筆者自身の考えをまとめる。

ここで述べられた、経済と道徳を結びつけた思想は、二宮尊徳の「報徳思想」にあたる。これに対し、石田梅岩の思想は「石門心学」と呼ばれるものであり、「報徳思想」に比べ、より商人を的に絞った思想となっている。梅岩の思想は、「経済力は別として、建前の上での階級制度としては被差別階級に次ぐ下位に置かれた商人でも、その物品の流通を担う役割は武士や農民と同じくらい大切なものである。従って与えられた職務に正しく向き合い、倹約を心がけ、利益を上げることは立派なことである」というものである。

アメリカの社会学者ベラーも指摘していることだが、これは、ヨーロッパにおいては、清貧をモットーとする従来のキリスト教世界では「卑しい」存在であった商人の資本拡大熱に火をつけ、結果的には世界的な高度資本主義を築き上げるきっかけとなった、カルヴァン主義の登場に通ずるものがある。ヴェーバーの『プロテスタンティズムと資本主義の精神』にもあるように、「天職」に命懸けで取り組ませる契機となるこうした思想も、資本主義を考える上で欠かせない論点の一つになるだろう。 今回の議論においては、江戸時代の経済システムを、現代の資本主義社会に生きる私達の目から見て考え、どのような事が読み取れるのかが問われたといってよい。今の筆者の結論としては、江戸時代の日本は一部「資本主義的」であったものの、資本主義足りえなかったというものである。つまり、資本主義に見られるシステムの先駆的側面は見られるものの、厳格な階級制度や領主制が残り、何より重農主義を基本にしていたので、「江戸の日本が資本主義経済であった」とは言えないと考える。

次回以降の課題は、明治時代になって資本主義が如何に成立していくかであろう。社会とは、指導者の政策一つで瞬時に変わるものではなく、漸進的に変化を遂げるものであるから、明治維新前の数十年を見据えて社会経済史の変化を追わねばならないと考える。

今回は江戸時代の豪商たち、具体的には住友家と三井家を中心に議論した。まず資本主義とは何かという問題提起にはじまり、それぞれの家が発展した理由を問うた。江戸時代には、この2家だけでなく、豪商は井筒屋、天王寺屋、淀屋など数多くあったら、いずれも幕末・明治維新までに没落している。残った2家と没落した家々とはどの点で異なっていたのであるか議論した。

また比較のために、ヨーロッパの富豪(フッガー家とロスチャイルド家)を取り上げ、持続した成功の秘訣を探った。

最後に二宮尊徳や石田梅岩の「勤勉精神」についても議論した。

**************************************

本稿は今回の講義のまとめである。一部、語句を修正したところがある。またところどころ私見として本稿をまとめた学生の意見が入っている。

モデレーター:セネカ3世(SA)

パネリスト:AOYAMA

聴衆の学生:A

<ビジネスを成功に導いた根本思想とは?>

・資本主義とは何か?

パネリストは、三井や住友の成功の理由を問われ、「資本主義的考えが根本にあったから」と主張したが、ここで「そもそも資本主義とは何か」という問題になる。

「利益を上げて自分の富を増やすこと」というパネリストの意見に加え、これを補完していく形で様々な意見(賃金を媒介とする資本家-労働者間の関係、農業利益を中心に据える重農主義との比較、自由市場の確保等)が出された。

これに対しモデレーターは、「貨幣を集めて資本を大きくした上で事業を始めること」が資本主義の根本概念(生産体系や雇用体系や貨幣は、それに従属するもの)であり、手持ちの資金のみで事業を始めるのは、資本主義とは言えないと述べた。

パネリストによれば、「三井や住友は、(先程の議論にあがったのとは異なり)自らの資金で事業を進めた(例えば三井高利は呉服屋や米取引の他に両替商を営んでいた)」とのことであり、つまり、江戸時代は資本主義社会ではなかったという結論に達した。

また、15世紀のベネチアやジェノヴァの商人が地中海貿易をする際のリスク分散として考え出されたのが発端である、資本主義概念と表裏一体の関係にある「保険制度」にも話が及んだ。 (筆者私見)

資本主義と人間の付き合いは長いわりに、その仕組みの根本が解読され始めたのはつい最近である。スミスやマルクスが基本構造を明らかにして以来、これを塗り替えるような議論は現在に至るまで少なく、そのシステムの半分すらも分かっていないのではないか。マルクスによれば、資本主義においては一定間隔で発生する恐慌を過ぎれば発展が再開するとのことだが、2008年のリーマンショック以降、金融危機が収まる見通しはついていない。こうした中で、過去数千年の経済史を見直すことで、新たな見通しをつけようとする努力は重要であろう。

また、この議論ではスミス・マルクス論に偏りがちだったが、ウォーラーステインの「世界システム論」も忘れてはならない。これは、工業化諸国の「中心」と農業・資源国の「周辺」に世界を分けて考え、前者が後者の搾取により繁栄するというモデルだ。ここでは資本主義が成立するには、国家間の経済的関係が全世界に及ぶことが不可欠であると考えるが、江戸時代の日本が世界システムの中でどの位置にあったのかという問題は一考に値する。

・両替商について

三井は呉服屋の後、両替商を経営した訳であるが、「ではなぜ、日本国内で両替が必要だったのか」という事に話が移った。当時の日本には金・銀・銅の三種類の貨幣が流通しており、金・銀が大型通貨、銅が小型通貨として用いられており、さらに金は主として東国、銀は主として西国で流通していたという事情があった。モデレーターの補足では、両替商は都市の大通りには多く存在しており、両替額の約5%程度の手数料を受け取っていたという。

(筆者私見)

両替商たちは、それだけの利益で果たしてやっていけたのであろうか?

また、江戸時代の経済システムについての議論に対する私見と補足を加えておく。まず尻切れになった両替商についての議論だが、この議論では江戸時代の経済が「米本位制」であった事を見落としている。当時の経済体制は、大名が年貢を徴収して家臣に俸禄として分け与え、家臣は米を商人に売ってお金にするという、重農主義であった。そして、金銀銅といった貨幣はその時々の米の収穫高や事件等によってレートが上下していた。

==>(SA)ただ、扶持米というのは、形式的には米であるが実質的には札差が即現金に換えて支払われていたようだ。

つまり、両替商は今で言うところの「外貨トレーダー」であると考えられる。後の議論にも出てくるが、トレーダーが生き残るにはまず、情報戦が功を奏したであろう。場所によっては大名家の政策を左右したとまで言われる、両替商の設けた情報網については重要な論点となるだろう。さらに、同業者同士の協力関係も必要であり、この例としてはある種のカルテルであった株仲間をあげることができるだろう。三井や三菱もこれらの手段を使いこなしたのだと思われる。

<なぜ彼ら(住友、三井家)だけが長期的に繁栄できたか?>

・住友・三井は何をしていたのか?

住友は京都を発祥の地とする。しかし、その後伊予別子銅山の開拓と経営で富を築いた。その成功の主な理由として南蛮吹きといい、鉛を使い、銅から銀を取り出す手法をマスターしたことにある。これにより日本の銅の精錬は大坂に集まり、後に住友が大坂に拠点をおくこととなった。

【参照Webサイト】住友の歴史と事業精神 南蛮吹き

【出典】国立国会図書館・鼓銅図録

一方、三井は「現金掛け値なし」の商法を編み出した。代金をその場で払わせる代わりに高品質の商品を保障して顧客の信頼を勝ち得たという。だが、こうした手法はすぐに他の家にも真似されてしまうことが予想されるが、どのように対処したのかという問題が提起された。それに対してパネリストからは、事業を広げることで損失のリスクを分散したのではないかという意見が出された。

・繁栄した両家に共通した特徴は?

パネリストはまず、三井や住友の商売精神の観点から鑑みて、彼らの繁栄を支え続けたのは「誠実な取引」をモットーにした事であると主張した。不正は短期的利益には繋がるものの、長期的には得をしない、というものであり、これは三井家の家訓となっている。モデレーターによれば、誠実を心がけた商人は必ずしも多くなかったという。それを示すエピソードとして、幕末の外国商人が「日本商人よりも中国商人のほうが信頼できる」と述べたことを挙げた。

両家が長期に繁栄できた理由について、より本質的な成功のポイントを探ろうと議論が進んだ。受講者達から様々な意見が挙げられる中、モデレーターは「番頭システム」を挙げた。これは、有能な番頭を選抜して経営権のほとんどを委任してビジネスの舵取りを行わせるもので、世襲で家長が無能な場合のリスクを低減する効果があった。江戸末期、大名貸しの失敗で多くの商家が経営不振に陥る中、三井や住友の番頭はこの危機を見事に乗り切った。

・ヨーロッパの大商人について

モデレーターより、「日本の商家の成功について考えてきたが、ヨーロッパにおいてはどのような商家が挙げられるか(メディチ家の他には?)」との議題が続けて出された。

第一に上がったのが、フッガー家(Fugger)である。同家は南ドイツの銀鉱山の経営及びスペイン・ハプスブルク家との取引で栄えるが、スペイン没落と共に終焉を迎える。モデレーターはフッガー家に関し、今なお語り継がれるのものとして、“Fuggerei”と呼ばれる労働者用アパートを例に挙げた。当時、劣悪な環境を強いられた労働者だったが、フッガー家は彼らを慮って衛生的な居住空間を提供した。労働者を思いやるこの人道主義的精神は、今に至るまで高く評価されているという。

次に挙がったのが、世界のマスコミや金融を支配するロスチャイルド家である。ロスチャイルド(Rothschild)は、フランクフルトでユダヤ人金融業者としてスタートし(利子をとることが聖書で禁じられていた為、金融業が嫌悪されたヨーロッパ社会では、ユダヤ人がそれを担うことになった)、発展を続けながらヨーロッパ各地に支店を設けて情報網を張り巡らせ、莫大な利益を上げた。例えばナポレオン戦争では、ワーテルローでのナポレオン敗北の情報をいち早く掴んでロンドンに送った。そのロンドンにおいて英国債の空売りによる暴落を誘導した後に一転して買占めた取引で莫大な利益を挙げた。

日本の商家とヨーロッパの商家はそれぞれ独自の商法を編み出した訳であるが、彼らの成功のポイントには共通する所が多い、とモデレーターは締めくくった。

(筆者私見)

ここまでの議論において行われた、三井・住友家の繁栄の理由についての相違点と共通点からエッセンスを取り出す試み、そして西洋との比較も含めることで見えてくる、商売における重要な要素は「情報」と「信頼」であると、個人的には思う。本田健氏『ユダヤ人大富豪の教え』の中に、「金持ちになろうと思うのなら、まずお金のことを忘れなさい」という一節があったが、信頼と実績の間には相乗効果があるので、信頼を得られれば利益は自ずと拡大するという考えには、私も同感である。だが、これだけではただのお人好しで終わってしまう。人より有利な立場に立てるかどうかは、様々な場所・階級に情報網を張り巡らせ、正確かつ新鮮な情報・技術をいかにして手に入れるかにかかっている。それを成しえた者が頂点に立つ訳だが、この状態を維持し続けるにはやはり莫大な資金が必要となるので、元をたどれば、信頼を得るという一点に尽きると言えよう。

<二宮尊徳、石田梅岩の「勤勉精神」のベースになっていたものは何か?>

パネリストは、彼らが「一生懸命働かなくてはならない」という勤勉精神をモットーにしていたと主張した。ここで問題になったのは、「それではどれほど、また何時まで勤勉に働けばよいのか」という事である。議論が進んだ結果、彼らにとっての労働の最大の目的は、「より多くの利益の獲得」ではなく、それを通じた「人格陶冶」にあるという意見に収斂した。つまり、彼らにとって、勤勉に働き人格を磨く事に限界は無く、永遠に続けていかねばならないものであったということだ。

(筆者私見)

時間が無かったこともあり、石田梅岩の思想について論じられなかった為、それらを交えた筆者自身の考えをまとめる。

ここで述べられた、経済と道徳を結びつけた思想は、二宮尊徳の「報徳思想」にあたる。これに対し、石田梅岩の思想は「石門心学」と呼ばれるものであり、「報徳思想」に比べ、より商人を的に絞った思想となっている。梅岩の思想は、「経済力は別として、建前の上での階級制度としては被差別階級に次ぐ下位に置かれた商人でも、その物品の流通を担う役割は武士や農民と同じくらい大切なものである。従って与えられた職務に正しく向き合い、倹約を心がけ、利益を上げることは立派なことである」というものである。

アメリカの社会学者ベラーも指摘していることだが、これは、ヨーロッパにおいては、清貧をモットーとする従来のキリスト教世界では「卑しい」存在であった商人の資本拡大熱に火をつけ、結果的には世界的な高度資本主義を築き上げるきっかけとなった、カルヴァン主義の登場に通ずるものがある。ヴェーバーの『プロテスタンティズムと資本主義の精神』にもあるように、「天職」に命懸けで取り組ませる契機となるこうした思想も、資本主義を考える上で欠かせない論点の一つになるだろう。 今回の議論においては、江戸時代の経済システムを、現代の資本主義社会に生きる私達の目から見て考え、どのような事が読み取れるのかが問われたといってよい。今の筆者の結論としては、江戸時代の日本は一部「資本主義的」であったものの、資本主義足りえなかったというものである。つまり、資本主義に見られるシステムの先駆的側面は見られるものの、厳格な階級制度や領主制が残り、何より重農主義を基本にしていたので、「江戸の日本が資本主義経済であった」とは言えないと考える。

次回以降の課題は、明治時代になって資本主義が如何に成立していくかであろう。社会とは、指導者の政策一つで瞬時に変わるものではなく、漸進的に変化を遂げるものであるから、明治維新前の数十年を見据えて社会経済史の変化を追わねばならないと考える。

○当時の貨幣は、金、銀、銅のそれぞれで単位も、交換価値の基準も違います。金は貨幣

の枚数によって価値が決まる計数貨幣で、単位は両、分、朱でした。一方、銀は重さを基準とした秤量貨幣で、単位は貫、匁で、銅銭は貫文、文でした。単位の繰り上がりは以下のようです。金、銀、銅の交換価値は時代によってかわりますが、ここでは江戸初期の相場を参考にしました。

金1両=4分=16朱

銀1貫=1000匁

銅銭1貫文=1000文

金1両=銀50匁=銭4貫文

一般に本などでは、現在の価値でおおよそ、1両=8万円、1文=20円とされていますが、セネカ3世の考えでは1両=20万円、1文=50円くらいになるそうです。セネカ3世は「実際の生活にもとづいて考えなければならない。」と言っていました。そういえば、古典落語の「時うどん」も一杯9文です。1文=50円なら、うどん一杯450円で現在の生活にかなり近いものになります。