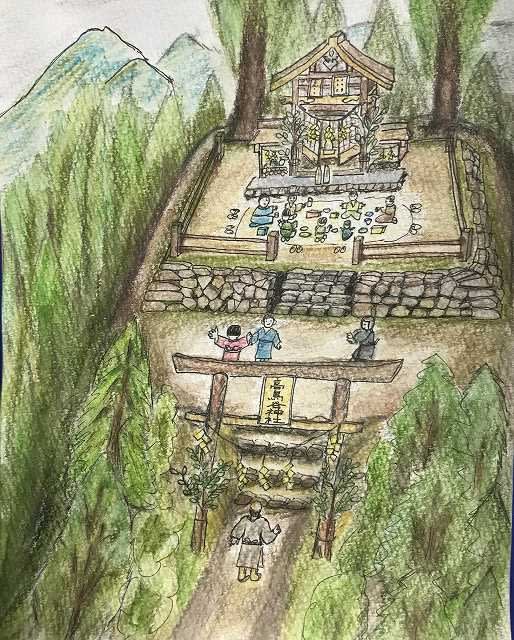

5月になると青木ヶ沢の氏神様のお祭りがあった。

氏神様は山の山頂にあり、大人たちはそれぞれに蒟蒻やシイタケの煮物、里芋やあんころ餅を重箱に詰め、

祭の後、茣蓙を敷いた狭い境内で酒を酌み交わし、お御馳走を呼ばれあう(方言・それぞれに頂きあう)

たった五戸のだが、この日はおじいもおばあも子供たちも、一年に一回の小さな祭りを心待ちにしていたものだ。

子供たちもこの日ばかり学校から大急ぎで帰り、煮物を頬張りながら飛び回りそれなりに楽しい時間を過ごした。

昔は信仰がやたらと多かった。

彼岸になるとお寺参りに連れて行かれた。

一時間もかけて山を下り、電車に乗り、お寺にお参りに行くと、

大勢の人たちがさすり観音に手を当て、痛い所を擦っていた。

ばあさんは、丈夫であるようにと俺の頭から背中まで何度となく擦ってくれ、

昼には皮の薄い上品なまだ暖かい饅頭を買って貰い、

帰りの電車の中でばあさんの膝を枕にいい気持で眠ってしまったのだが、

うとうとし始めた数分で電車を下り、それから又7kmもの道のりを登って行かねばならず、

何であんなところに家があるのかと、子供心に何度も思ったものである。

家から1キロほど山の中に入り、獣道のような道を東に歩いて行くと「岩ふすべ」と呼ばれる神様があった。

今は大きな石だけが山の中に残されていているのだが、

その頃、二、三本の碑が石の間に祀られていて、

何様を祀ってあったのか、小さな俺たち兄弟には分からなかったが、

年末には正月のお飾りを作り、寒い雪の中を滑りながらお供えをしてくるのが小さな兄弟の役目だった。

ある朝、ばあさんが風邪を長引かせ、村でも大きな神社までお祓いをしてお札を貰いに行った事もある。

親の教えか父も母も信仰深く、

父は毎朝井戸で顔を洗うと、手拭いを肩に引っ掛けて、お天道様に手を合わせて山の一日が始まる。

12月7日、確かこの日が山の神様の祭りの日だった。

「下」の畑の上の林の中にも「山の神様」と「天神様」が祀られており、

前日のうちに打ち合わせをして、当番の男が街へ買い物に行き、の女衆は午後から「下」の広い炊事場に集まり煮炊きにかかる。

子供等は大人の指示に従い、裏の桑畑の上の森の中ほどにある「山の神と天神様」の前に並び、君が代を歌い、参拝して式は終わる。

子供等は二階の蚕室が遊び場で、六畳間に大きなラジオがあったが聞かせてもらえず、御馳走ができるのを待ち、

家ではなかなか食べることができない料理や、白米を腹いっぱい食べる事ができた唯一の日だった。

小正月にはどこでも表に杭を打ち、笹やそよもの木を立て、粟穂に見立てた漆の木だか、20cm程に切ったものを枝に挿し、

周りに尺八寸に切った丸太を立てる。

これが野菜や米の豊作のお呪いである。

家の中では妹たちが小さな手を真っ白にしながら白玉粉で繭玉を作り、枝の先々に飾り、

男兄弟が石臼を台にしてそよもの木を立てるのが習わしだった。

たった五戸のだったがあの頃は子供が多かった。

正月7日には「どんど焼き」もした。

正月飾りと一緒に下手な習字を焼いて、黒焦げになったような餅を竹の棒に差して食べながら、

お昼になるまでそこらで遊びまわっていたものだ。

つづく