田んぼは飛び地ばかりで、家の下にあった木ヶ沢の田んぼは、(父ー政治)が沢から水を引いて苦労して田を作り、

水が冷たく稲は遅れたが、秋には体の小さな(母ー千寿)も油気のない頭に手拭いを被り、汗に濡れ、

鬼のような顔をして稲を背負い上げて来る。

どうやって籾を運び、どうやって田を作ったのか、

苦労して作った田んぼも、何年かに一度来る台風の大水で度々流され、苦労しても苦労しても楽になる事などなかった。

稲刈りの頃には親戚の者が手伝いに来てくれて、弁当を食べ、藁の上で昼寝をして行った事もあった。

桜沢には桑畑を作った。入り口近くに桐の木があり、その下には茗荷が一叢あり、桃の木が一本あった。

時々、俺らはばあさんに連れられて小魚籠に茗荷の子や、小さい桃だが味のいい桃を採って食べながら、

小魚籠に入れて帰ったものだが、あの味は今も忘れることはない。

大雨に降られ、二人で茣蓙を被って右往左往した事がまるで昨日の出来事のように思い出される。

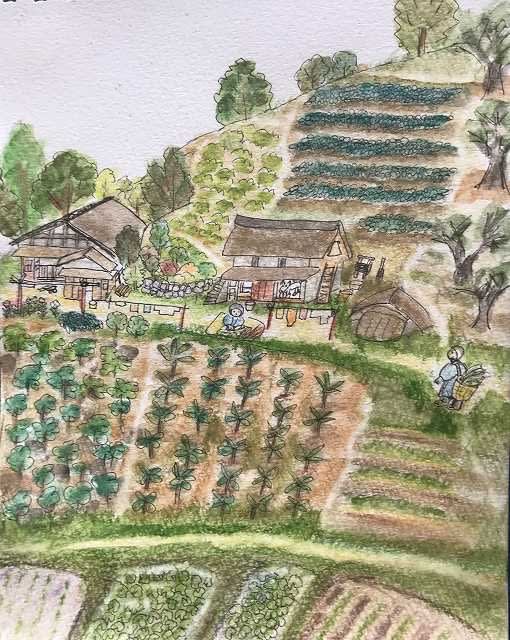

山の中に建てた家の周りも、木を切り倒し、耕し、畑や田んぼにした。

桑畑とさつまいもの畑、梅の木を植え、家の下の急斜面には、桑と蒟蒻と大豆畑があり、

丑太郎じいさんが何メートルも掘って作った井戸水の流れ下る先には、小さな田んぼと蓮畑があった。

丑太郎じいさんとサトばあさんと共に

父 政治と母 千寿は

力を合わせて山一つ耕して作物を作り、夏には蚕を飼い、冬には下駄を作り、

四男、三女を育てた。

父も母も育ち盛りの子供たちの為にどれだけの苦労をした事か。

その頃はまだ家で白米にすることができず、嘉右エ門さんの水車小屋が昔の家のあった場所の近くにあったのだが、

嘉右エ門さんの息子が口うるさく、容易に借りる事もできず、

母は一日中外で働きもう暗くなりかけた頃、蓮華沢の山道を一人背負子を背負って下り、旧家武田家の水車小屋を無心して借り、

米を搗いては真っ暗になった山道を腰を曲げ般若のような顔で背負い上げて来る。

米は作っても作っても地主に年貢米として納め、どれだけの米が残ったか。

父も母も勉強の事は何も言わず、

春には「今日は田植えだ。田んぼの手伝いをしろ」

秋になると「今日は学校の帰りに上の平の田んぼに来い。稲刈りだ」と言われ、はざ掛けの稲運びに行く。

貧乏人の子沢山だった。