【ルネサンス】

ここからあとは、ほぼヨーロッパの歴史です。本格的にヨーロッパが強くなっていきます。ここでのテーマはルネサンスと宗教改革、この二つです。

まずルネサンスとは何か。これはフランス語で復活とか再生という。何を復活させるのか。ヨーロッパの過去の文化です。

この時代のヨーロッパの文化は何ですか。この時代の文化の中心はキリスト教です。ほぼキリスト教一色といってもいい。そのキリスト教以前のヨーロッパ文化を復活させようという動きです。

キリストが生まれる前の古代のヨーロッパ文化といえば、まずはギリシアです。ギリシア・ローマです。この時にはキリスト教はまだ発生していません。そのギリシアに高い価値を見いだしていく動きです。

ただこのことは、ヨーロッパで非常に崇められていたキリスト教を否定することにつながる。反ローマ教会の動きに繋がっていきます。

今までヨーロッパ人は、キリスト教を中心にまず神様のことを考えていたんです。しかしもう神様じゃなくて、ギリシャ人のように人間のことを考よう、というわけです。人間のことをヒューマンといいます。それがちょっと意味が変わって今のヒューマニズムになる。もともとは人間の欲求を肯定する人間中心主義のことです。

なぜこんな事が起こったのか。ギリシアの2000年前の文化というのは、まずどこに伝えられたか。今までやったヨーロッパ以外に文明は3つ大きく分けてあります。

1番目は、中国文明です。

2番目は、イスラム文明です。

3番目は、インド文明です。

これに比べれば小さい文明、これがギリシャ文明です。このギリシャ文明はヨーロッパに直接伝えられたか。ヨーロッパではなくてイスラーム世界に伝わったんです。

このイスラーム世界と接したのがこの時代から300年前の十字軍です。キリスト教徒が胸に十字架のマークを縫い付けて、大挙してイスラーム世界に戦争しに行った。このイスラーム世界との接触によって、そこに保存されていたギリシア文明がヨーロッパに入ってきます。

結論的なことをいうと、それぞれ世界には中国文明、イスラム文明、インド文明があったんですけれども、ここで急にヨーロッパ文明が強くなって全世界に浸透していく。今ではほとんどがヨーロッパ文明だらけです。日本は違うといえるか。それなら我々はチョンマゲしているのか。紋つき袴をしているのか。髪型でも、ズボンでも、スカートでも、ネクタイでもヨーロッパ流です。このように全世界的にヨーロッパ文明が覆っているのが現状です。

そのなかで俺はヨーロッパのマネはしない、キリスト教のマネはしないというのがイスラーム世界です。彼らは、女は伝統的なチャドルというのを巻いて、女性は人前では顔を見せたらいけないというイスラームの教えにしたがってスカーフをまくんです。そして男は、髭ぐらい剃らないかと日本人は言うけど、髭のない男なんかみっともなくて外を歩けないといって髭を蓄える。あれがイスラーム世界の男の威厳なんです。ヨーロッパ文明とはかなり違う。

日本はいち早く、そうだ、そうだ、これからはヨーロッパの時代だと言って、約150年前の明治維新の時に大きく変わった。そこまで変えていいのかなというのが、今大河ドラマでやっている西郷隆盛です。あの人はちょっと疑問をもっていたところがある。あの人は自殺に2回失敗していますからね。残りの人生、どこだって死んでやるという人です。

最初の人はダンテというイタリア人です。小説、「神曲」を書きます。それからもう1人、ボッカチオ。これは「デカメロン」といって・・・デカいメロンではなくて・・・話の内容は腐敗したキリスト教のお坊さんの私生活を、隠れてお金を貯めていたり、人には神を信じなさいといいながら自分は神を信じてなくて、贅沢な生活をしていたり、そういう宗教界の裏話を暴露する。

1400年代になると・・・昔の絵は非常に神様っぽくて肉付きのいい女性とか描かなかったけれど・・・非常に有名な絵、モナリザが描かれます。これを描いたのはレオナルド・ダ・ヴィンチです。この人は絵を描くために、死体を墓場から持ってきて、夜の夜中に自分の部屋で解剖して筋肉の動きまで徹底して調べる。そのうちに絵が本業なのか、医学が本業なのか分からなくなって、めっぽう科学に強くなる。そんな人で万能人といわれる。天才でしょうね。

それからキリストのお母さんのマリアさんの像で、マリアさんと赤ちゃんのキリストです。普通の親子の若いお母さんと赤ちゃんの姿で描く。みんな驚くんです。マリアさんはこんなに綺麗だったんだと。ラファエロです。

次、ダヴィデ像という。昔のイスラエルの王様です。ミケランジェロです。1501年。

それから芸術ではないけれども、この時代に印刷技術が一気に拡大していく。グーテンベルクという人が活版印刷術を発明する。これがなぜ大事なのかというと、聖書を読めるようになる。紙がないところでは庶民は字を読めないです。紙があることによって本が安く手に入り、読み書きができるようになっていく。当時の本というのは聖書なんです。これが読めるようになる。中国ではこんなことは当たり前なんですけどね。ヨーロッパがやっと中国なみに本が読めるようになる。

それから、太陽が地球を回っている。ウソこけと、見抜いた人。地球が回ってるんだと言った。バカじゃないかおまえと、最初言われたけど、これをバカだという人は今はいない。太陽が動いているんですか。小学校レベルですね。地球が自転してるんです。これが地動説です。コペルニクスです。ここらへんで科学水準が、今まで中国が進んでいたのを、ヨーロッパが一気に追い越していくんです。

その中心がやっぱりイタリア。中心となるのはフィレンツェです。

この国が滅んで、そこにいた学者が命からがらヨーロッパに逃げてきた。学者の亡命です。それをかくまったのがイタリアの金持ちたちです。その中心がフィレンツェです。フィレンツェには、ヨーロッパでナンバーワンの金持ちがいる。金持ちは金貸しです。その中にメディチ家がある。金貸しはお金が儲かる。銀行業はお金儲かる商売です。これにいち早く目をつけて、腐るほどのお金をもって、芸術家の一人や二人、三人、四人、ドンと来いです。才能があれば、なんでも材料整えてやって、給料100万やるから、何でもいいからつくれ。ぼこぼこつくらせる。またそういったことで文化が発展していく。

ただこれは一方では反キリスト教的な動きなんです。キリスト教中心に考えていたものを、逆に人間中心に考えていく。ということは教会中心には考えないということです。

【大航海時代】

こういうキリスト教反対の動きと同時に起こるのが、まったく別のことです。全然関係のないことが同時に起こっていきます。

これがヨーロッパ世界がどんどん、海の向こうに乗り出していくきっかけになります。イギリスなどはもともとはバイキングの子孫です。海賊の伝統がある。海が大好き、船が大好きなんですよ。

ただ昔の地球は、ここにヨーロッパがあるとすると、船乗りたちは海岸の近くだけしかいかない。海岸から離れて遠くに行こうとすると暴動が起こる。それでも船長が行こうとすると、船長は殺される。

なぜかというと、この当時、地球は平面でしょう。海があっても、どこまでも海が続いているわけはない。どこかで切れるはずだ。そこまで行ったら地獄の底に落ちる滝がある。その滝の水に巻き込まれたら手遅れで、地獄に落ちるんだ。これを怖がった。

そこまで行っていいというのは、命知らずの荒くれ男たちですよ。つまり海賊です。命なんか惜しくないわい。100万円儲かるなら、命なんか惜しくないわい。賭けです。そんなことをどんどんやっていく。そんな男たちだから、人殺しだってしていく。

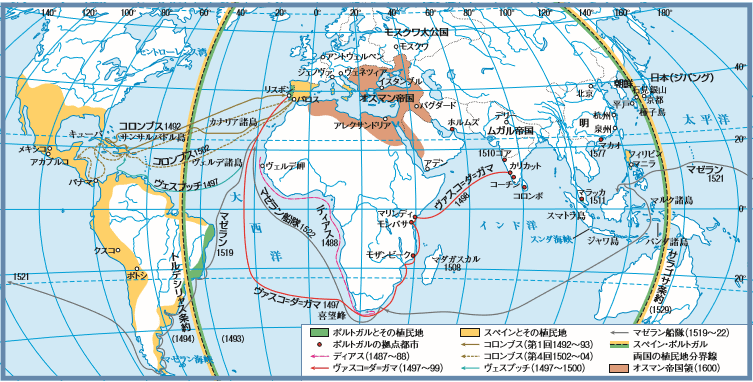

【ポルトガル】 そういったことに乗り出していく国がまずポルトガルです。今は小さな国です。スペインの西のほうにあるヨーロッパの西の端にある小さな国です。しかし大西洋に面している。ここがまず海に乗り出して行くんです。

地中海貿易でアジアの香辛料を高値で取引し、成功していたイタリア・ドイツは、地中海以外の新たな交易ルートを開発し、大西洋経由で直接アジアと取引しようと試みていました。そこで彼らはポルトガルに莫大な投資をし、造船をさかんにおこない、ポルトガルやその国王を新航路開拓へと駆り立てました。

※ 15世紀の大航海時代は、ベネチアに苦汁を飲まされたジェノバの逆襲として幕を開けるといっても過言ではありません。・・・ジェノバはポルトガルに積極的に資金を拠出し、これを支援しました。(宇山卓栄 経済)

その親分はバスコ・ダ・ガマ。いかにもガマといえば、親分さんのような。そんな荒くれ男の、海賊たちの棟梁だから、歴史に登場するようなエリートじゃない。やくざの親分みたいな人です。若い頃は何をしていたかよく分かっていない。それがなんで歴史に名が残るか。ヨーロッパからこんな南に行ったら、地球から落ちると、乗組員たちの大暴動が起こる。それをなだめる。命知らずの男たちを。俺に任せろ。絶対に悪いようにはしない。そういう親分さんです。

彼が行った航路は、ポルトガルから赤道、赤道はここに通っているから、暑くて暑くて仕方がない。これもイヤなんです。赤道を過ぎて南下すると、だんだん寒くなる。今度は逆に寒くて寒くて仕方がない。不安も大きくなる。世界の滝から落ちる不安。これをなだめて、つべこべ言わずでオレに着いてこい、バカたれが、となだめる。

その大親分がどこに行きたかったかというと、結局ここです。インドです。これはヨーロッパ人の羨望の的です。うらやましくて、ここに行きたくて行きたくてしかたがない。インドとの貿易をしていたのは、それまではイスラム圏だから。イスラム商人がインドから買ったものが、地中海経由でヨーロッパに運ばれていた。だから高くなる。インドに直接行けたら、安く買うことができて、それだけで億万長者になれる。胡椒を一袋もってきたら金と同額だから億万長者です。そんなぼろい儲けができる。

しかし胡椒は胡椒に過ぎません。それに高値がつくということ自体実体のないバブルです。胡椒バブルが崩壊すると莫大な資金を投じ、世界各地に港湾を建設し、香辛料貿易を行っていたポルトガルのリターンは著しく減少しました。ポルトガルはデフォルトし、隣国スペインに併合されました。

※ 小国ポルトガルの予算だけではその費用を負担できず、ジェノバ資本に依存しなければなりませんでした。その結果、香辛料貿易の利益のほとんどをジェノバに取られ、ポルトガル王室は慢性的な財政難に陥っていました。・・・ポルトガルは身の丈に合わない開発話に乗り、負債とその利払いに追い立てられ疲弊していったのです。・・・1578年、モロッコを心配していたイスラム王朝サアド朝に大敗します。この戦いに負けポルトガルは、負債の返済の目処が立たなくなり、デフォルトします。そして1580年、隣国のスペインがポルトガルを併合します。(宇山卓栄 経済)

その時に、イスラーム商人たちが牛耳っていたインド洋を、それをポルトガルが戦争して取る。これが制海権です。海の支配権を握る。これをディウ沖の海戦といいます。

【スペイン】 そして次は、ポルトガルに先を越された隣のスペインです。お前たちが東に行くなら、オレは西に行く。西に行って滝から落ちて死んだらどうするか。いやいや、地球は丸いんだ、という。これコペルニクスの説です。これを信じていく。のるか反るかの大博打です。証拠がないんだから。ただコペルニクスがそういっただけで証拠は何もないけど、絶対、西に行けばインドに着けるという。

その大西洋の詳しい地図なんかないし、しかもアメリカ大陸の存在を知らないから、すぐ行けるという。

※ ジェノバは16世紀以降、スペインにも資金を拠出します。 ジェノバ出身のクリストファー・コロンブスの努力により新大陸を発見し、金・銀を大量に採取し始めます。(宇山卓栄 経済)

※ ポルトガルやスペインという西の辺境を一躍、時代の雄に押し上げたのはジェノバの資本です。ジェノバの船乗りコロンブスはポルトガル王やスペイン王にジェノバの融資を元手にした新航路の改革を薦めて廻り、ジェノバの銀行のセールスマンのような役割をしていました。(宇山卓栄 経済)

これがコロンブスです。スペインから大西洋を西へ向かって行くんです。近かった、ほらインドだ。でもインドじゃないでしょう。今でも地図には、このコロンブスが見つけた島々は西インド諸島と書いてある。コロンブスはインドだと信じていたから。インドを見つけたぞと言って帰って来る。

しかしだんだん日が経つと、どうもおかしいんじゃないかと言って、アメリゴ・ベスプッチという人が探検して、これは大嘘だ、インドでもなんでもなかった、これはオレたちの知らない陸地なんだ、と言った。何という陸地か知らない。名前はないから、アメリゴさんが発見したからアメリゴの土地、これがアメリカです。それでアメリカという名になる。

おおぼら吹きで死んでいったのがコロンブスです。死に方は不幸です。

次に、地球が丸いならといって、ヨーロッパから西へ西へと行って、逆の東からヨーロッパに帰ってきたのがマゼランです。太平洋を西へ向かう途中、フィリピンで一旦休憩する。だからこのあとフィリピンは300年間、スペインの植民地になる。そして太平洋からインド洋を渡って戻ってきた。マゼランは途中で殺されたんですけど、乗組員が帰ってきて、地球が丸いというのが証明されたんです。

それからヨーロッパ人は、もうアメリカだ、アメリカだ、あそこに行けば一獲千金だと、アメリカ大陸に乗り込んでいきます。難破もします。海の藻屑と消えていた船乗りたちは、生き残ってる人たちよりもたぶん多いですね。それでも行くんです。

金に目が眩んで。金に目が眩むと、最終的には人間を犬猫のように奴隷にしてきます。これが実際にこのあとに起こることです。アフリカの黒人奴隷です。このあと人間を売り飛ばしていく。

今言ったことをまとめます。

コロンブスは本当はスペイン人じゃないです。イタリア人です。ただ大航海には、会社をたちあげるような何千万円という資金がいる。船乗りもいる。船もいる。

そのための金を貸してくれたのが、スペイン女王イザベルだった。だからスペインの業績となる。コロンブスは本当はイタリア人で、イタリアの都市ジェノバの船乗りです。しかも目指したのは別にアメリカではなくて、インドだったんだということです。アメリカはまだ誰も知らないから。

これを大嘘だ、インドじゃないと、突き止めたのが、アメリゴ・ベスプッチです。アメリカという名は、このアメリゴから来る。

では地球が丸いと言って、西へ出発して、東から帰ってきた人、これがマゼランです。これらのことは、ほぼ一斉に1500年頃に起こる。

しかも早いもの勝ちで、これ新大陸だ、とヨーロッパ人は思ったんです。でも新大陸にはインディアンがちゃんと住んでいる。インディアンというのも、日本語に訳すとインド人という意味です。インド人じゃないんだけれども、なぜインディアンというかというと、ここをインドだと誤って信じていたから。しかし人間が住んでいようと、インディアンなんかお構いなし。早い者勝ちで、ぶんどり合戦です。

それで真っ先にここにたどり着いたのがスペインです。スペインの領域は、中南アメリカ全部です。今のアメリカまでも。しかし今ほとんどここらへんはスペイン語しゃべってるのはなぜか。スペイン人が植民地にしていくからです。このあと300年間。

アメリカに遅れてきたポルトガルは、ブラジル側にたどり着いて、ここがどの大陸と繋がってるのかまだわからないのですよ。人工衛星も何もないから。

早い者勝ちで、彼らは南米のブラジル側を植民地にしていく。ここから広がって今のブラジルになる。ポルトガルの植民地はこのブラジルだけです。あとはすべてスペインです。

いやアメリカがあるじゃないか。この約100年後にイギリスが乗り込んでいくんです。それで今の北アメリカはイギリスの植民地になっていく。

さらに南アメリカ大陸を、スペインとポルトガルで勝手に分けた。この条約をトリデシリャス条約という。誰の許可を得て人の土地を分けているのか。そう思いませんか。インディアンに無断で勝手に分ける。分けていいと言ったのはローマ教皇です。カトリックの法王です。そういう時代だとはいっても、ロクなことしていない。

アメリカ大陸は基本的にスペインの領地です。ただ例外的にポルトガル領になったのが今のブラジルということです。

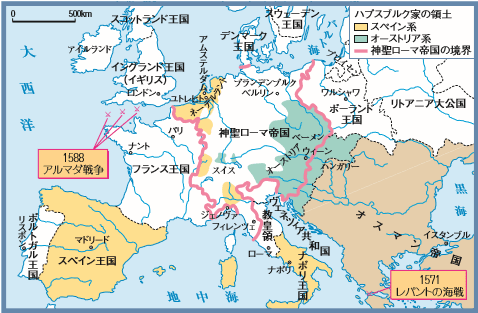

▼16世紀の世界

【価格革命】 このあと、ヨーロッパ人は武力が強かったから、それにものを言わせて、まずインディオを押さえて強制労働させる。何かいいものはないかと、金銀財宝なんかを真っ先に奪う。もう掘り尽くしてしまったんだけれど、メキシコに銀山があったんです。自分たちは働かずに、現地のインディオをムチ打ちながら働かせて、穴を掘らせて、銀をいっぱい掘ってこらせる。そうやってここから銀を取るんです。それを取れたメキシコからヨーロッパに運んでいくんです。

こうやってまずヨーロッパにお金だけ増えていくんです。そうすると、物の量が変わらないのにお金だけが増えたら、物の値段は上がるか下がるか。一気に上がるんです。物価が急上昇する。これが価格革命です。ヨーロッパに、お金があふれ出した。

【商業革命】 同時に商業革命です。今までの商業の中心は地中海のイタリア都市だった。しかし地中海はお払い箱です。よしこれからは新大陸だということで、港が大西洋に面したポルトガルのリスボンに移る。さらにメインはこっちのアントワープです。これは・・・ベルギーという国はまだないけれども・・・今のベルギーです。オランダの隣にある国です。ここが繁栄していく。

【スペイン人の征服】

【インカ帝国】 そのあいだにスペイン人が何をやったか。根こそぎ、現地の文明を潰していく。でもここは未開の土地ではない。ちゃんと国がありました。アンデス山脈にはインカ帝国がありました。

スペイン人がたった数百人で滅ぼす。インカの王をだまして、オレは神だと言う。まずいことにインカには、神様は肌が白いという言い伝えがあった。白い人間を始めてみて、自分で神だと言っているから、神様に違いないと信じる。そうやって、いいように騙していく。王を殺した後は武力を使う。それで一気に滅んでいく。

【アステカ王国】 それからもう一つ、今のメキシコ南部にアステカ王国というのがあった。これもスペイン人によって、数百人のスペイン人によって、あっという間に滅ぼされてしまう。王は殺される。金銀財宝は奪われる。しかしこういう高度な文明社会があったということです。

もう一つ言うと最近流行りなのは、その南部にも文明があって、これがマヤ文明ですね。あちこちに遺跡がある。今は森に囲まれてますけど。非常に人気が高いパワー・スポットです。

今も南アメリカの先住民は、ちゃんといます。インド人じゃないけれども、最初はインドと間違われたから、インド人という意味のインディオと名付けられた。彼らは血統的には我々と同じ黄色人種ですよ。モンゴロイドです。我々に近い人たちです。そこには、エジプトと同じ規模ぐらいのかなり大きいピラミッドも造っている。

彼らがどうやって、アメリカ大陸に渡って来て、ここに住み着いたのかというと、我々と同じ黄色い人間だから、彼らの移動経路は、北のベーリング海峡からです。そこからアメリカ大陸に渡り、さらに南下して南米の一番南端まで達した。

ではそのインカ帝国、アステカ帝国を滅ぼした人物。

メキシコにあったのがアステカ王国です。滅ぼしたのはスペイン人のコルテス。1521年です。鉄砲を使い、暴力的に制圧していく。ここにはまだ鉄砲がなかったから武力の差は歴然です。

それから南米ペルーにあったのがインカ帝国。これを滅ぼしたもの、気の荒い親分のようなものです。ピサロという。金にあくどい征服者です。1533年です。アステカ滅亡の約10年後です。

その後彼らがやったこと、金銀略奪、土地を奪う。しかもを宗教を強制する。カトリックを信じろということです。信じなかったら殺す。ひどいものです。そして信じてどうなるか。有無を言わさず強制労働です。これでまた現地人の多くが死ぬ。南米がラテンアメリカと言われるのは、ラテン的な陽気な民族性の裏に、こういう悲惨な文化的な強制があったからです。

【伝染病】 それともう一つが伝染病です。南米にはなかった病原菌をヨーロッパ人が持って行ったものだから、抵抗力のないインディアンたちにとっては、すぐイチコロなんです。

これは今のように、全世界の人間が動くんだったら、今ヨーロッパ人と接近しても日本人が死ぬことはないけれども、こうやって大陸が隔離された時代に、別の世界から来た人間には、いっぱい体に病原菌もっているんです。それが何百年の間に、病原菌に対する抵抗力というのがついた人間だけが生き残っていくんです。

その抵抗力がない人間は、新たな病原菌に接するとイチコロです。それでバタバタと死ぬ。生き残ったのは10人に1人もいない。全滅に近い。ものすごい死に方をしていく。

【奴隷貿易】 そうなると働く人たちが激減する。スペイン人は、自分たちが強制労働させる人間がいなくなって、ああ困った、働いてくれ者がいない。それならアフリカから人間を持ってこよう、となる。持ってくるという発想です。これが黒人奴隷です。

豚といっしょです。豚を船に積み込むのといっしょで、トイレも何もない船の底に押し込めて、エサをまき散らしてさあ食えという。そして1ヶ月間我慢していろ。そのうちに着くからと。病気にかかると、死ぬ前に海から投げ捨てる。人間と思ってないですね。ここらへん一神教の怖さが漂いますね。キリスト教を信じてない人間を、どうも人間だと思っていない。

彼らポルトガル人中心に、こうやって黒人奴隷を新大陸へ送る。そういう奴隷貿易が始まる。

人間は高く売れるんです。犬猫よりも頭いいし、言葉が通じなくても、身振り手振りでわかるでしょう。犬猫は分からない。犬猫はお手ひとつさせるために、どれだけ労力がいるか。人間は、ああしろ、こうしろと言えばできる。畑を耕せと言えば耕す。だから高く売れる。

これで儲けるんです。こんな奴隷貿易を国を挙げてやるのは、ヨーロッパだけですね。

【北アメリカ】 そのあとに北アメリカのほうが出遅れているから、オレたちが取るぞと出ていくのがイギリスです。ここからイギリスの出番です。

フランスも、オランダも、それぞれ自分の植民地にしようとして、俺のものだ、俺のものだと、奪い合う。このあと200年間も争い合います。

そしてその戦いに最終的に勝ったのがイギリスです。勝ってどうするかというと、黒人奴隷を使ってまず農業経営です。工場形式の。これをプランテーション農業という。

奴隷は狭い小屋に住ませて、朝が来たら追い出して、クワ持たせて、耕せ、種まけ、水まけといって働かせる。

作ったのはサトウキビです。だから砂糖が手に入る。その砂糖をお茶に入れて飲み始める。これが紅茶です。これが爆発的に人気になる。ヨーロッパ人が紅茶を飲み始めるのはここからです。

これで終わります。ではまた。