エーッと、昨日はどこまでやったっけ。昔のことは覚えているのに昨日の記憶が怪しくなってきました。

昨日はPOWERユニットの電圧確認とENC基板の調整、関連するPULSEも確認したんでした。

PULSE基板のSC LEVELを調整したらカラーバーが微妙に変わっちゃったので、あの後で再度調整して田の字になんとか収めました。

何度いじったことか

今日はフローチャートの順番はPREAMPの調整です。

ところがマニュアルを見たらこれには変調度パターンとウインドーパターンが必要。これはまだ準備してありません。

変調度パターン(インメガチャートともいう)は変調度、つまり簡単にいえば解像度の低い方から高い方まで縞模様を段階で並べただけですから、データがわかればIllustratorで自作は可能。いずれ作りましょう。

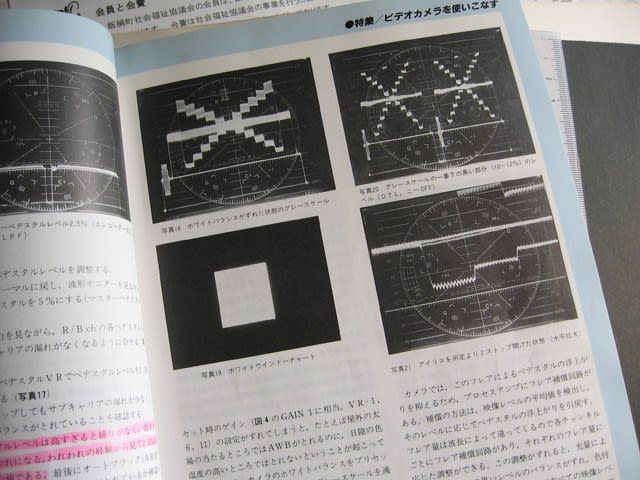

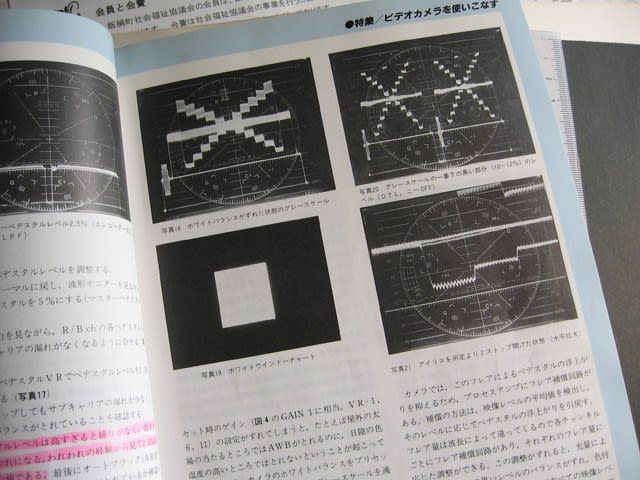

ウインドーパターンはこんな資料がありました。

ビデオα1991年1月号

要は黒い紙の中央をくり抜いた物、らしいです。

裏から均一な光で照明するのかな

いつものダイソーでこんな物を買ってきました。

このLED照明が使えるといいけど

得意の工作です。

LED照明はネジで固定 両面テープは嫌い

蓋をくり抜いて黒画用紙を貼り付け。窓の寸法は適当です。

LED照明は単3電池4本 点灯しています

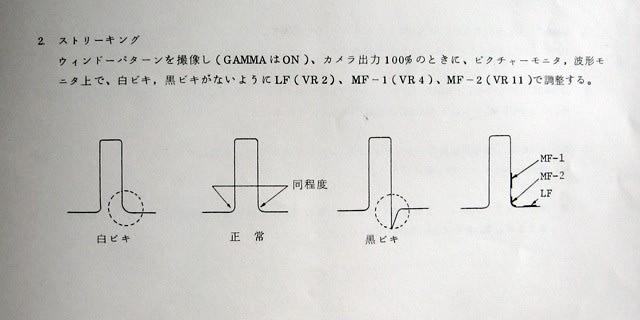

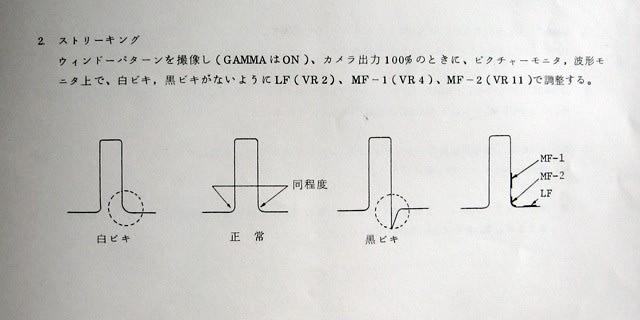

ストリーキング調整の手順です。

こんな波形が出るのかな

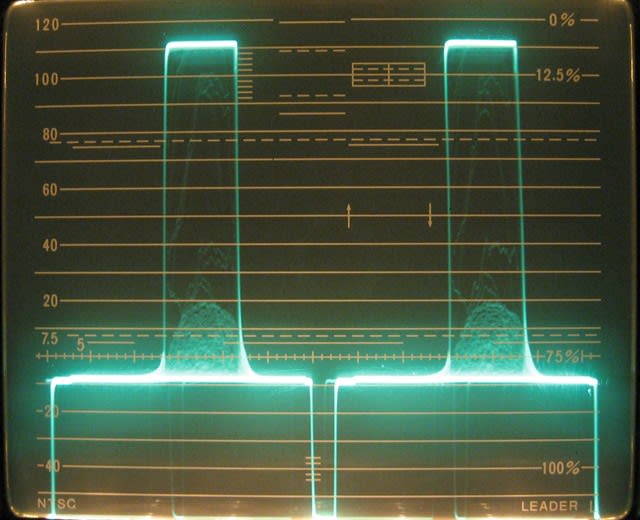

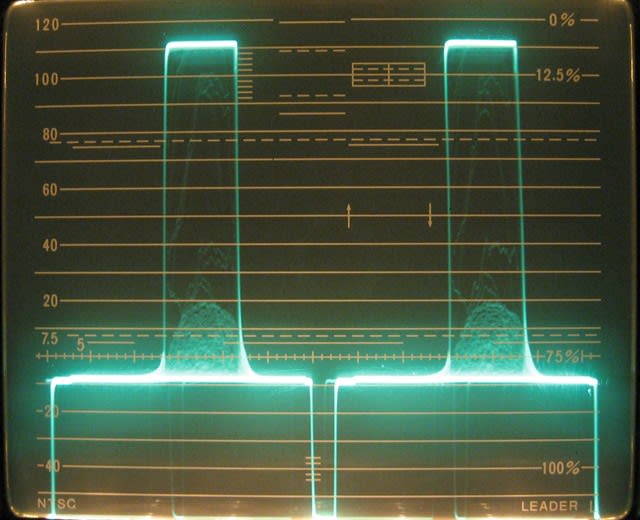

それらしい波形が出ました。これはRch。

下側が変ですが

Gchはこんな波形です。

マニュアルの図と同じです

Bchも確認、対応するVRをいじると波形が変化します。

RchとBchは黒レベルが持ち上がっていました。それは違う項目で調整するんでしょう。ペデスタルをいじると黒レベルが変わりますがそれはPROC-2の調整内容なので頭に置いといてこれ以上いじらない方がよろしいかと。

このカメラの調整は元々専門家でないと無理なのを承知でいじっているのでひとつ間違うと収集がつかなくなります。

ひとつづつ決めていけばいいというものではなく関連する基板も相互に調整が必要です。ひとつ進める毎に生出しの絵をカラーモニターに出して「さっきより良くなった」とはいきません。

ここで調整作戦を練り直す必要がありそうで、次の工程はマニュアルのフローは一旦無視して撮像管の位置(トラッキングとローテーション)と格子縞パターンによる幅と高さ及びリニアリティ、レジストレーションの調整を先に済ませてから細部の調整にかかった方がいいかなと考えています。

幸い今のところ調整中に焦げ臭くなったとか絵が出なくなるという重大かつ致命的なトラブルは出ていないのでそこは安心です。

それにしてもエライ事に首を突っ込んだものです。

昨日はPOWERユニットの電圧確認とENC基板の調整、関連するPULSEも確認したんでした。

PULSE基板のSC LEVELを調整したらカラーバーが微妙に変わっちゃったので、あの後で再度調整して田の字になんとか収めました。

何度いじったことか

今日はフローチャートの順番はPREAMPの調整です。

ところがマニュアルを見たらこれには変調度パターンとウインドーパターンが必要。これはまだ準備してありません。

変調度パターン(インメガチャートともいう)は変調度、つまり簡単にいえば解像度の低い方から高い方まで縞模様を段階で並べただけですから、データがわかればIllustratorで自作は可能。いずれ作りましょう。

ウインドーパターンはこんな資料がありました。

ビデオα1991年1月号

要は黒い紙の中央をくり抜いた物、らしいです。

裏から均一な光で照明するのかな

いつものダイソーでこんな物を買ってきました。

このLED照明が使えるといいけど

得意の工作です。

LED照明はネジで固定 両面テープは嫌い

蓋をくり抜いて黒画用紙を貼り付け。窓の寸法は適当です。

LED照明は単3電池4本 点灯しています

ストリーキング調整の手順です。

こんな波形が出るのかな

それらしい波形が出ました。これはRch。

下側が変ですが

Gchはこんな波形です。

マニュアルの図と同じです

Bchも確認、対応するVRをいじると波形が変化します。

RchとBchは黒レベルが持ち上がっていました。それは違う項目で調整するんでしょう。ペデスタルをいじると黒レベルが変わりますがそれはPROC-2の調整内容なので頭に置いといてこれ以上いじらない方がよろしいかと。

このカメラの調整は元々専門家でないと無理なのを承知でいじっているのでひとつ間違うと収集がつかなくなります。

ひとつづつ決めていけばいいというものではなく関連する基板も相互に調整が必要です。ひとつ進める毎に生出しの絵をカラーモニターに出して「さっきより良くなった」とはいきません。

ここで調整作戦を練り直す必要がありそうで、次の工程はマニュアルのフローは一旦無視して撮像管の位置(トラッキングとローテーション)と格子縞パターンによる幅と高さ及びリニアリティ、レジストレーションの調整を先に済ませてから細部の調整にかかった方がいいかなと考えています。

幸い今のところ調整中に焦げ臭くなったとか絵が出なくなるという重大かつ致命的なトラブルは出ていないのでそこは安心です。

それにしてもエライ事に首を突っ込んだものです。