ここ数ヶ月間、ほぼ毎日のようにニュースで見聞きしてきた難民の悲劇。北アフリカやトルコからヨーロッパに渡ろうとする難民が地中海で遭難したニュースや、周辺国での難民キャンプの惨状を伝えるニュース、そして、ギリシャやイタリアに何とか辿り着いたもののそこで立ち往生してしまった難民のニュース、さらに、フランスのカレー海峡で足止めにされた難民・・・。

もう、日常茶飯事のニュースとなり、聞き流してしまう人も多くなってしまったかもしれない。今年に入ってからは、普段はヨーテボリを拠点にスウェーデン近海をパトロールしているスウェーデン沿岸警備隊の巡視船ポセイドン号が、EUによる地中海での難民救難作戦に参加したこともあって、現地からの様々な報道やドキュメンタリーがスウェーデンのテレビで放送されたものの、それがFacebookなどで大きく話題になったり、シェアされたりすることはなかった。

しかし、9月2日(水)にメディアで報道された、クルド人難民の男の子が溺死したというニュースは、その衝撃的な写真とともに瞬く間に世界に広まった。あの日のFacebookやTwitterにおける私のTLの「異常さ」はよく覚えている。普段は難民に関するニュースをシェアすることがないスウェーデン人の友人が、関連する新聞記事や著名人の訴えをシェアしたり、それらに「いいね」していたからだ。

それ以前も、難民の惨状を伝える報道はスウェーデンのメディアでも毎日のようにあったし、難民問題に熱心な人はFacebookでそのような話題をシェアしてはいたけれど、大部分の人達は大きな関心を示すことなく読み流してしまっていたように思う。選挙キャンペーンが続いていた昨年8月、当時のラインフェルト首相はスウェーデンがシリアからの難民を積極的に受け入れることを発表し、スウェーデンの人々に「心を開いて難民を受け入れてほしい」と請願した。しかし、選挙では難民受け入れの大幅な制限を掲げる極右政党のスウェーデン民主党が躍進し、その後も継続的に支持を伸ばしてきたという事実に対し、大きな不安がスウェーデン社会を包むようになっていた。

だから、今年の4月と7月にスウェーデン移民庁が、今年予想される難民申請者の数を相次いで下方修正させた時には、そのニュースにむしろホッとした人が多かったのではないかと思う。(下方修正の理由として、スウェーデンにおける難民申請手続きの待ち時間が長く、難民にとって魅力的な国では無くなったことが挙げられていた。逆にドイツは、シリア難民に対する手続きを大幅にスピードアップさせたため、むしろドイツに多く集中していると報じられた。)

しかし、9月2日のあの衝撃的な写真を境に、スウェーデンに住む人々の意識が大きく変わった。大勢の人々が戦乱で家を失い、街を焼かれ、帰る場所がなく庇護を求めている。スウェーデンとして、彼らを難民として受け入れるのは当然のことではないか、という思いを改めて強くした人が多かったように思う。またその頃、ドイツ南部のミュンヘンにハンガリーやオーストリアから列車で到着する難民の人々を、地元のドイツ人が大歓迎する動画がニュースやFacebookなどで広まっていた。だから、ドイツに負けていられない、と感じた人も少なくなかっただろう。

9月6日(日)にまずストックホルムで、人道的な難民受け入れ政策への支持を表明する「Refugees Welcome」という大きな集会が開催された。この日は雨だったにもかかわらず15000人もの人々が集会に参加した。

9月8日(火)にはヨーテボリでも、同様の「Refugees Welcome」集会が開かれた。この時はヨーテボリ大学も大学として集会を支持し、趣旨に賛同する学生や職員に参加を呼びかけるメールを送っていた。火曜日の夕方、職場から帰宅途中の人なども含め10000人が、ヨータ広場に集まった。

ヨーテボリ大学経済学部の元同僚のKatarina Renström撮影。彼女の許可を得て掲載

このほか、ウプサラやマルメなどでも同様の集会が開かれ、大勢の人々を集めた。

【 スウェーデンに到達した難民の人々 】

その後、セルビア・ハンガリー国境でのハンガリー警察の横暴や、それでもハンガリーを無事通過してドイツに到達した難民の人々の一部がデンマークに流れ、デンマークでの警察の対応が悪いことなどがメディアで報道されたが、そのうち、スウェーデンにもその波が押し寄せてきた。

(ただし、忘れてはならないが、シリア人などの難民がこの時初めてスウェーデンに到達したわけではない。今年に入ってからスウェーデンで難民申請をした人の数は、今回の出来事の前の段階ですでに5万人に達しており、その多くがシリア人である。)

デンマークで立ち往生しながらも、何とかスウェーデン行きの列車に乗り、オーレスンド海峡を越えてマルメにやって来た人もいれば、北ドイツのザスニッツ港からフェリーでスウェーデンのトレレボリ港を目指した人もいるし、同じく北ドイツのキール港からスウェーデンのヨーテボリ港に到達する難民もいる。

彼らのうち、一部は入国地でスウェーデン移民庁に難民申請をするが、少なからずの人々はストックホルムなど別の街に行こうとする。おそらくその街に親族がいるのか、もしくは、スウェーデンを通過して、ノルウェーやフィンランドで難民申請をするつもりなのだろう(イラク難民であれば、スウェーデンよりもフィンランドのほうが受け入れられやすい、という話を新聞で読んだことがある)。

だから、スウェーデン南部のマルメからストックホルムに向かう列車には、たくさんの難民が乗車していた。私の研究室の同僚であるアンドレーも、講義するためにたまたまルンド大学へ行っていたが、帰りの特急列車のなかには、難民と思しき人たちを何人か見かけたという。その同僚が教えてくれたが、終着駅であるストックホルム中央駅の一つ前の停車駅であるソーデルテリエ・シード(Södertälje syd)駅で何人かの警察官が乗ってきたという。列車はその後、ストックホルムに向けて発車したが、車内では警察官が、難民の人々を歓迎する内容のアナウンスを4ヶ国語で喋ったうえで、車内を歩きまわって彼らに声をかけて回っていたという。どうやら、アラビア語などのできる警察官、あるいは通訳も一緒だったようだ。

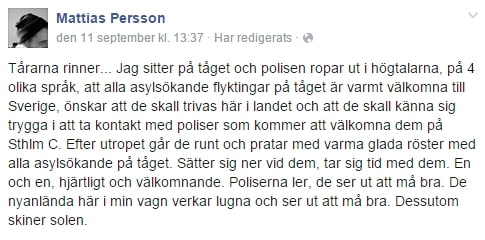

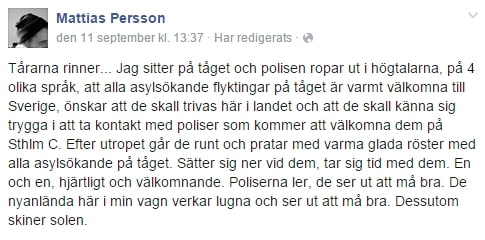

この車内アナウンスの内容をもっと知りたかったが、彼からこの話を聞いた直後にFacebookでこんな書き込みが回ってきた。まさに、この話である。

ハンガリーでは警察に暴力を振るわれ、また、デンマークでも警察の悪対応を経験した難民の人も多い。そんな彼らが、この車内アナウンスがどのように感じたのだろうか。

ストックホルム中央駅では、難民申請を受け付ける移民庁の職員や警察官のほか、スウェーデン赤十字のボランティアが待ち構えている。

写真の出典: Dagens Nyheter

昨日、ストックホルム中央駅で筆者が撮影した写真。スウェーデン弁護士協会も職員を置いて、難民からの相談に対応していた

スウェーデン国鉄SJも、マルメ発ストックホルム行きの臨時列車を運行して、難民の人々の移動をサポートしている。また、通常は車内検札の時に乗客に身分証明書の提示を求めているが、それを撤廃すること、さらに、車内で切符を買おうにもお金が足りない人がいた場合に列車から無理に下ろすことはしないことを決定している(ただし、これはあくまで社内の車掌向け内部通達なので、切符を持たなくても列車に乗って良い、と公に発表しているわけではない。一方、上記した難民向けの臨時列車は無料で乗れる)。

先週一週間だけで、スウェーデンで難民申請をした人の数は5200人に上るという。

(一方、デンマークは難民申請先として不評であるようだ。デンマーク政府は難民申請者を減らすために、これまで中東や、難民が多く滞在しているトルコなどの新聞にわざわざ新聞広告を出して、デンマークでの難民審査は厳しいことや生活支援のための給付が減額されることなどを強調してきたことがその理由の一つだという。)

【 急激な世論の変化 】

スウェーデンの世論は、この2週間で大きく変化した。

赤十字をはじめとする民間団体の募金には、短期間でかなりの額の寄付が集まったというし、企業によっては、社内旅行や社内イベントをやめて、寄付するところも出てきた。

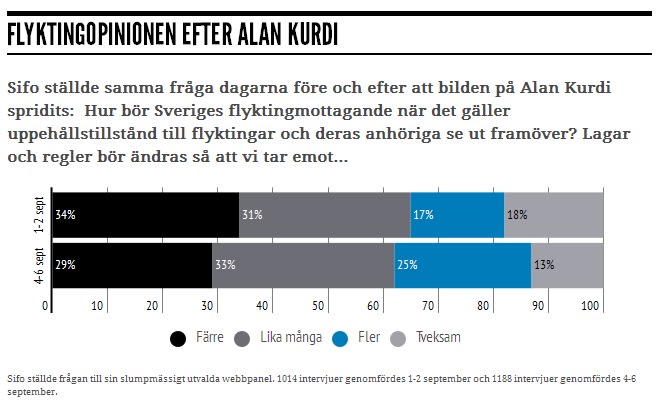

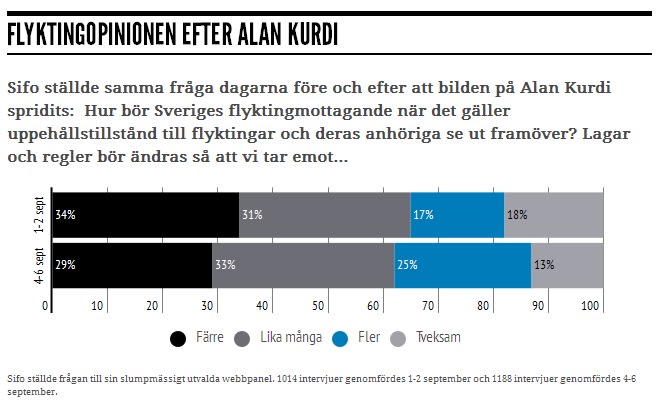

世論の変化を具体的に物語っている世論調査結果もすでに存在する。

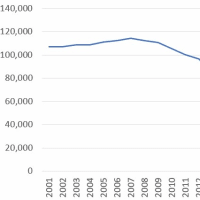

偶然にも、スウェーデン公共テレビ(SVT)は、クルド人難民の男の子の溺死のニュースが世界を駆け巡る直前の9月1-2日に、ある調査機関を通じて世論調査をしていた。質問は「難民とその家族に対する難民ビザ発給に関して、スウェーデンの難民受け入れ政策を今後どうしていくべきだとあなたは考えますか?」

このことを知った大手日刊紙SvDは、事件前後におけるスウェーデン世論の変化を知る絶好の機会だと考え、ニュースが話題になった後の9月4-6日に、同じ調査機関を通じて同じ質問を用いた世論調査を行ったのである(ただし、ランダムで選ばれた調査対象は一つ目の調査と同じ人ではない)。

結果は次のようであった。

黒:「受け入れ数を減らすべき」

灰色:「受け入れ数を今の水準に維持すべき」

青:「受け入れ数を増やすべき」

右端:「分からない」

このように、「受け入れ数を減らすべき」と「分からない」が減少し、「受け入れ数を今の水準に維持すべき」「受け入れ数を増やすべき」が増加していることが分かる。この変化は統計的に有意であるという。

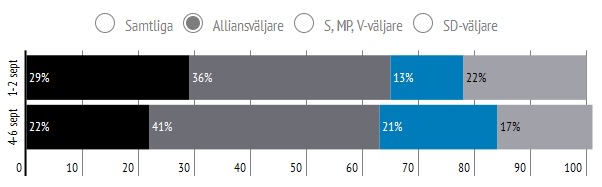

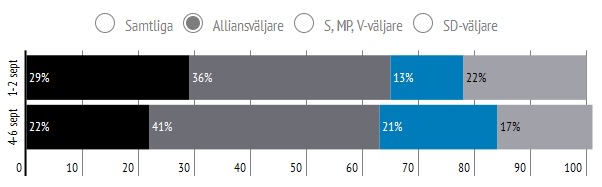

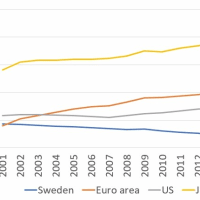

上の結果は、スウェーデン人全体の結果であるが、支持政党ごとの結果も見ることができる。

まず、左派政党(社会民主党・環境党・左党)の支持者に絞った場合の結果は次の通り。

次に、右派政党(穏健党・中央党・自由党・キリスト教民主党)の支持者に絞った場合は次の通り。

もともと左派政党の支持者のほうが、「受け入れ数を増やすべき」を選ぶ人が多かったわけだが、右派政党の支持者でもその選択肢を選ぶ割合が大きく伸びている上、「現状維持」を選ぶ人も増えていることが分かる。

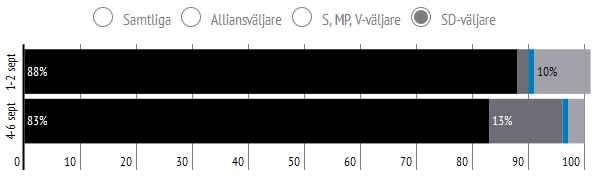

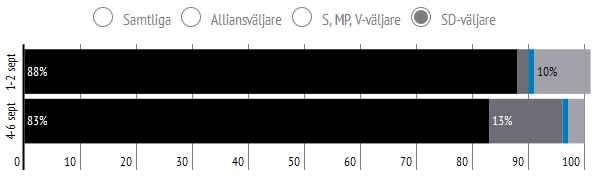

最後に、極右のスウェーデン民主党の支持者の場合は次の通り。

まあ、これは予想通り、という感じがするが、それでも「減らすべき」ではなく「現状維持」が増えている点は注目すべきであろう。

では、今回の出来事をきっかけにスウェーデン民主党への支持率が減少するだろうか? 残念ながら、私はそこまで楽観視はしていない。今回の出来事で心を動かされた人のほとんどは、スウェーデン民主党を支持しない人たちである。この党の支持者の多くは、世の中で何が起ころうが、難民の惨状がいくら伝えられようが、今後もおそらくスウェーデン民主党を支持し続けるだろう。だから、支持の上昇スピードが若干遅くなることはあっても、減ることは難しいのではないかと思う。

(ちなみに、今週月曜日、民放TV4は調査機関NOVUSを通じて実施した政党支持率調査の結果を発表した。それによるとスウェーデン民主党がさらに支持率を1.4%ポイント伸ばし20.8%に達したという。しかし、この上昇は統計的には非有意である。また、調査期間は8月24日から9月13日であるので、今回の出来事が世論に与えた変化を判断する材料としては使えない。)

【 政治の変化 】

世論だけでなく、政治でも変化があった。

受け入れた難民に対して、スウェーデンは国として住居を提供しなければならない。しかし、増え続ける難民申請者に対して、提供できる住居の数が足りていないことがこれまで問題となってきた。住居は、スウェーデン移民庁と契約を結んだ自治体が用意し、提供するという形をとることが多いが、自治体によって受け入れ数(対人口比)が大きく異なり、中には難民をほとんど受け入れていない自治体もある。

これまで、難民の受け入れは各自治体の自主性に任せられてきた(ただし、費用の金銭的な負担は国が一定の基準に基づいて行う)が、人口に応じた受け入れを国が義務付けるようにすべきではないか、という議論がスウェーデンで続いてきた。

現在の社会民主党・環境党による連立政権、および閣外協力の左党はこれまで賛意を示してきたが、今回、これまで反対してきた自由党が、急に意見を変え、賛成側に回った。そのため、議会で賛成派が多数となり、実施される見込みが強くなった。

また、連立政権および左党は、野党側(スウェーデン民主党を除く)との協議を持ち、難民の受け入れと彼らの社会統合いう大きな課題に対して、国としてどう取り組むかを与野党の垣根を超えて議論した。スウェーデンではまもなく来年の予算案が議会に提出されるが、移民庁の予算強化や、難民を受け入れる自治体への財政支援、難民への語学教育予算の強化、難民の子どもの学力支援などが盛り込まれることが決まっている。

社会統合という面では、受け入れた難民をなるべく早く職に就けることで、経済的に自活してもらうとともに、スウェーデン社会の一員になるのを円滑にすることも大きな課題である。公共テレビSVTの調査によると、2014年にスウェーデンに受け入れられたシリア難民のうち、37%は大学教育保持者であり、この割合は、スウェーデンの失業者全体における大学教育保持者の割合よりも高いという。しかも、彼らの中には医者や歯科医など、スウェーデンで不足している技能を持つ人もいる。もちろん、スウェーデンとシリアでは、資格・技能の水準にも差があるため、すぐにスウェーデンで働けるわけではなく、母国での資格・技能をスウェーデンでの資格・技能に変換する手続きが必要となる。現在の問題は、その審査と手続きに時間がかかり過ぎることであり、その改善も大きな課題である。と同時に、この部分での取り組みを強化すれば、なるべくたくさんの難民の人々を、一日でも早くスウェーデン社会の中で活用することができる。現政権はこの問題に対しても積極的に取り組むことを発表している。

ちなみに、このように難民の受け入れと彼らの社会統合に予算をつぎ込むことについて、他の社会保障や社会福祉の予算が削られて、スウェーデン人がそのしわ寄せを被るという人もいる。特に、極右政党は、難民にではなく、スウェーデンの高齢者のために予算を使うべき、というような宣伝をしているが、これは正しくない。難民の受け入れやそれに関連する予算の多くは、途上国に対する経済援助(ODA)予算から拠出されている。ODA予算は毎年、だいたい決まった額が計上されており、難民関連の予算はここから出されているので、社会福祉など他の予算領域を圧迫しているわけではない。一方、難民関連の予算が増えれば、途上国で貧困支援などを行っているNGOなどに対するため、これはこれで批判を受けてはいる。したがって、極右政党が、難民への予算か高齢者のための予算か、といった二者択一で世論を煽りたいのであれば、彼らはODA予算そのものを標的にすべきであろう。

長々と書いてしまったが、スウェーデンを始め、西欧の世論が大きく変化したのはとても良いことだと思う。難民の受け入れに様々な形で支援をしたいと感じているスウェーデン市民が増えたことは素晴らしい。この熱意が一時的なものではなく、これからもずっと継続していくことを願っている。

実際のところ、難民の受け入れは簡単なことではない。様々な苦難を乗り越えてきた人たちは精神的にも大きな問題を抱えている人もいるだろうし、彼らがスウェーデン社会の中で社会の一員として暮らしていくためには、中長期の支援が必要となる。

直接的・間接的に彼らの支援をする方法は、やる気と時間さえあればいろいろあるように思う。私自身も教育の面で自分にやれることをいくつか考えている。

それから、ネトウヨのサイトがスウェーデンを槍玉に挙げて「難民が社会を乗っ取る」と煽ったり、「イスラム教徒がもうじき大多数になる」などと事実にもない情報を撒き散らしているらしい。また、そこまであからさまなプロパガンダでなくとも、事実を捻じ曲げたり、自身の無知や偏った情報だけを頼りに情報発信しているサイトも有るらしい。私自身はそういうサイトは時間の無駄なので見ることはないが、一方で、そういうサイトを信じている日本人も少なからずいるようである。だから、日本語によって正しい情報を発信することも、自分にできることの一つだと考えている。ただし、ネトウヨサイトを相手にするのは本当にくだらないと思うので、そんなに時間を割く気にはなれないけれど。

もう、日常茶飯事のニュースとなり、聞き流してしまう人も多くなってしまったかもしれない。今年に入ってからは、普段はヨーテボリを拠点にスウェーデン近海をパトロールしているスウェーデン沿岸警備隊の巡視船ポセイドン号が、EUによる地中海での難民救難作戦に参加したこともあって、現地からの様々な報道やドキュメンタリーがスウェーデンのテレビで放送されたものの、それがFacebookなどで大きく話題になったり、シェアされたりすることはなかった。

しかし、9月2日(水)にメディアで報道された、クルド人難民の男の子が溺死したというニュースは、その衝撃的な写真とともに瞬く間に世界に広まった。あの日のFacebookやTwitterにおける私のTLの「異常さ」はよく覚えている。普段は難民に関するニュースをシェアすることがないスウェーデン人の友人が、関連する新聞記事や著名人の訴えをシェアしたり、それらに「いいね」していたからだ。

それ以前も、難民の惨状を伝える報道はスウェーデンのメディアでも毎日のようにあったし、難民問題に熱心な人はFacebookでそのような話題をシェアしてはいたけれど、大部分の人達は大きな関心を示すことなく読み流してしまっていたように思う。選挙キャンペーンが続いていた昨年8月、当時のラインフェルト首相はスウェーデンがシリアからの難民を積極的に受け入れることを発表し、スウェーデンの人々に「心を開いて難民を受け入れてほしい」と請願した。しかし、選挙では難民受け入れの大幅な制限を掲げる極右政党のスウェーデン民主党が躍進し、その後も継続的に支持を伸ばしてきたという事実に対し、大きな不安がスウェーデン社会を包むようになっていた。

だから、今年の4月と7月にスウェーデン移民庁が、今年予想される難民申請者の数を相次いで下方修正させた時には、そのニュースにむしろホッとした人が多かったのではないかと思う。(下方修正の理由として、スウェーデンにおける難民申請手続きの待ち時間が長く、難民にとって魅力的な国では無くなったことが挙げられていた。逆にドイツは、シリア難民に対する手続きを大幅にスピードアップさせたため、むしろドイツに多く集中していると報じられた。)

しかし、9月2日のあの衝撃的な写真を境に、スウェーデンに住む人々の意識が大きく変わった。大勢の人々が戦乱で家を失い、街を焼かれ、帰る場所がなく庇護を求めている。スウェーデンとして、彼らを難民として受け入れるのは当然のことではないか、という思いを改めて強くした人が多かったように思う。またその頃、ドイツ南部のミュンヘンにハンガリーやオーストリアから列車で到着する難民の人々を、地元のドイツ人が大歓迎する動画がニュースやFacebookなどで広まっていた。だから、ドイツに負けていられない、と感じた人も少なくなかっただろう。

9月6日(日)にまずストックホルムで、人道的な難民受け入れ政策への支持を表明する「Refugees Welcome」という大きな集会が開催された。この日は雨だったにもかかわらず15000人もの人々が集会に参加した。

9月8日(火)にはヨーテボリでも、同様の「Refugees Welcome」集会が開かれた。この時はヨーテボリ大学も大学として集会を支持し、趣旨に賛同する学生や職員に参加を呼びかけるメールを送っていた。火曜日の夕方、職場から帰宅途中の人なども含め10000人が、ヨータ広場に集まった。

ヨーテボリ大学経済学部の元同僚のKatarina Renström撮影。彼女の許可を得て掲載

このほか、ウプサラやマルメなどでも同様の集会が開かれ、大勢の人々を集めた。

【 スウェーデンに到達した難民の人々 】

その後、セルビア・ハンガリー国境でのハンガリー警察の横暴や、それでもハンガリーを無事通過してドイツに到達した難民の人々の一部がデンマークに流れ、デンマークでの警察の対応が悪いことなどがメディアで報道されたが、そのうち、スウェーデンにもその波が押し寄せてきた。

(ただし、忘れてはならないが、シリア人などの難民がこの時初めてスウェーデンに到達したわけではない。今年に入ってからスウェーデンで難民申請をした人の数は、今回の出来事の前の段階ですでに5万人に達しており、その多くがシリア人である。)

デンマークで立ち往生しながらも、何とかスウェーデン行きの列車に乗り、オーレスンド海峡を越えてマルメにやって来た人もいれば、北ドイツのザスニッツ港からフェリーでスウェーデンのトレレボリ港を目指した人もいるし、同じく北ドイツのキール港からスウェーデンのヨーテボリ港に到達する難民もいる。

彼らのうち、一部は入国地でスウェーデン移民庁に難民申請をするが、少なからずの人々はストックホルムなど別の街に行こうとする。おそらくその街に親族がいるのか、もしくは、スウェーデンを通過して、ノルウェーやフィンランドで難民申請をするつもりなのだろう(イラク難民であれば、スウェーデンよりもフィンランドのほうが受け入れられやすい、という話を新聞で読んだことがある)。

だから、スウェーデン南部のマルメからストックホルムに向かう列車には、たくさんの難民が乗車していた。私の研究室の同僚であるアンドレーも、講義するためにたまたまルンド大学へ行っていたが、帰りの特急列車のなかには、難民と思しき人たちを何人か見かけたという。その同僚が教えてくれたが、終着駅であるストックホルム中央駅の一つ前の停車駅であるソーデルテリエ・シード(Södertälje syd)駅で何人かの警察官が乗ってきたという。列車はその後、ストックホルムに向けて発車したが、車内では警察官が、難民の人々を歓迎する内容のアナウンスを4ヶ国語で喋ったうえで、車内を歩きまわって彼らに声をかけて回っていたという。どうやら、アラビア語などのできる警察官、あるいは通訳も一緒だったようだ。

この車内アナウンスの内容をもっと知りたかったが、彼からこの話を聞いた直後にFacebookでこんな書き込みが回ってきた。まさに、この話である。

涙が出てきた。今、電車に乗っているのだけれど、警察官が4ヶ国語で車内アナウンスしている。「この列車に乗っている、庇護を求める全ての難民をスウェーデンに温かく歓迎します。スウェーデンでの生活を気に入ってもらえることを願っています。ストックホルム中央駅では警察官が皆さんの到着を待っていますが、安心して話しかけてください。」このアナウンスの後、警察官は列車内を回ってすべての難民に温かい明るい声で話しかけていた。難民の隣に腰掛け、一人ひとりに時間を掛けて、心から歓迎の言葉を伝えている。警察官は笑みを浮かべ、いかにも気分が良さそうだ。私の車両にいる、スウェーデンへ入国したばかりの難民は落ち着いていて元気そうだ。その上、外では太陽が照っている。

ハンガリーでは警察に暴力を振るわれ、また、デンマークでも警察の悪対応を経験した難民の人も多い。そんな彼らが、この車内アナウンスがどのように感じたのだろうか。

ストックホルム中央駅では、難民申請を受け付ける移民庁の職員や警察官のほか、スウェーデン赤十字のボランティアが待ち構えている。

写真の出典: Dagens Nyheter

昨日、ストックホルム中央駅で筆者が撮影した写真。スウェーデン弁護士協会も職員を置いて、難民からの相談に対応していた

スウェーデン国鉄SJも、マルメ発ストックホルム行きの臨時列車を運行して、難民の人々の移動をサポートしている。また、通常は車内検札の時に乗客に身分証明書の提示を求めているが、それを撤廃すること、さらに、車内で切符を買おうにもお金が足りない人がいた場合に列車から無理に下ろすことはしないことを決定している(ただし、これはあくまで社内の車掌向け内部通達なので、切符を持たなくても列車に乗って良い、と公に発表しているわけではない。一方、上記した難民向けの臨時列車は無料で乗れる)。

先週一週間だけで、スウェーデンで難民申請をした人の数は5200人に上るという。

(一方、デンマークは難民申請先として不評であるようだ。デンマーク政府は難民申請者を減らすために、これまで中東や、難民が多く滞在しているトルコなどの新聞にわざわざ新聞広告を出して、デンマークでの難民審査は厳しいことや生活支援のための給付が減額されることなどを強調してきたことがその理由の一つだという。)

【 急激な世論の変化 】

スウェーデンの世論は、この2週間で大きく変化した。

赤十字をはじめとする民間団体の募金には、短期間でかなりの額の寄付が集まったというし、企業によっては、社内旅行や社内イベントをやめて、寄付するところも出てきた。

世論の変化を具体的に物語っている世論調査結果もすでに存在する。

偶然にも、スウェーデン公共テレビ(SVT)は、クルド人難民の男の子の溺死のニュースが世界を駆け巡る直前の9月1-2日に、ある調査機関を通じて世論調査をしていた。質問は「難民とその家族に対する難民ビザ発給に関して、スウェーデンの難民受け入れ政策を今後どうしていくべきだとあなたは考えますか?」

このことを知った大手日刊紙SvDは、事件前後におけるスウェーデン世論の変化を知る絶好の機会だと考え、ニュースが話題になった後の9月4-6日に、同じ調査機関を通じて同じ質問を用いた世論調査を行ったのである(ただし、ランダムで選ばれた調査対象は一つ目の調査と同じ人ではない)。

結果は次のようであった。

黒:「受け入れ数を減らすべき」

灰色:「受け入れ数を今の水準に維持すべき」

青:「受け入れ数を増やすべき」

右端:「分からない」

このように、「受け入れ数を減らすべき」と「分からない」が減少し、「受け入れ数を今の水準に維持すべき」「受け入れ数を増やすべき」が増加していることが分かる。この変化は統計的に有意であるという。

上の結果は、スウェーデン人全体の結果であるが、支持政党ごとの結果も見ることができる。

まず、左派政党(社会民主党・環境党・左党)の支持者に絞った場合の結果は次の通り。

次に、右派政党(穏健党・中央党・自由党・キリスト教民主党)の支持者に絞った場合は次の通り。

もともと左派政党の支持者のほうが、「受け入れ数を増やすべき」を選ぶ人が多かったわけだが、右派政党の支持者でもその選択肢を選ぶ割合が大きく伸びている上、「現状維持」を選ぶ人も増えていることが分かる。

最後に、極右のスウェーデン民主党の支持者の場合は次の通り。

まあ、これは予想通り、という感じがするが、それでも「減らすべき」ではなく「現状維持」が増えている点は注目すべきであろう。

では、今回の出来事をきっかけにスウェーデン民主党への支持率が減少するだろうか? 残念ながら、私はそこまで楽観視はしていない。今回の出来事で心を動かされた人のほとんどは、スウェーデン民主党を支持しない人たちである。この党の支持者の多くは、世の中で何が起ころうが、難民の惨状がいくら伝えられようが、今後もおそらくスウェーデン民主党を支持し続けるだろう。だから、支持の上昇スピードが若干遅くなることはあっても、減ることは難しいのではないかと思う。

(ちなみに、今週月曜日、民放TV4は調査機関NOVUSを通じて実施した政党支持率調査の結果を発表した。それによるとスウェーデン民主党がさらに支持率を1.4%ポイント伸ばし20.8%に達したという。しかし、この上昇は統計的には非有意である。また、調査期間は8月24日から9月13日であるので、今回の出来事が世論に与えた変化を判断する材料としては使えない。)

【 政治の変化 】

世論だけでなく、政治でも変化があった。

受け入れた難民に対して、スウェーデンは国として住居を提供しなければならない。しかし、増え続ける難民申請者に対して、提供できる住居の数が足りていないことがこれまで問題となってきた。住居は、スウェーデン移民庁と契約を結んだ自治体が用意し、提供するという形をとることが多いが、自治体によって受け入れ数(対人口比)が大きく異なり、中には難民をほとんど受け入れていない自治体もある。

これまで、難民の受け入れは各自治体の自主性に任せられてきた(ただし、費用の金銭的な負担は国が一定の基準に基づいて行う)が、人口に応じた受け入れを国が義務付けるようにすべきではないか、という議論がスウェーデンで続いてきた。

現在の社会民主党・環境党による連立政権、および閣外協力の左党はこれまで賛意を示してきたが、今回、これまで反対してきた自由党が、急に意見を変え、賛成側に回った。そのため、議会で賛成派が多数となり、実施される見込みが強くなった。

また、連立政権および左党は、野党側(スウェーデン民主党を除く)との協議を持ち、難民の受け入れと彼らの社会統合いう大きな課題に対して、国としてどう取り組むかを与野党の垣根を超えて議論した。スウェーデンではまもなく来年の予算案が議会に提出されるが、移民庁の予算強化や、難民を受け入れる自治体への財政支援、難民への語学教育予算の強化、難民の子どもの学力支援などが盛り込まれることが決まっている。

社会統合という面では、受け入れた難民をなるべく早く職に就けることで、経済的に自活してもらうとともに、スウェーデン社会の一員になるのを円滑にすることも大きな課題である。公共テレビSVTの調査によると、2014年にスウェーデンに受け入れられたシリア難民のうち、37%は大学教育保持者であり、この割合は、スウェーデンの失業者全体における大学教育保持者の割合よりも高いという。しかも、彼らの中には医者や歯科医など、スウェーデンで不足している技能を持つ人もいる。もちろん、スウェーデンとシリアでは、資格・技能の水準にも差があるため、すぐにスウェーデンで働けるわけではなく、母国での資格・技能をスウェーデンでの資格・技能に変換する手続きが必要となる。現在の問題は、その審査と手続きに時間がかかり過ぎることであり、その改善も大きな課題である。と同時に、この部分での取り組みを強化すれば、なるべくたくさんの難民の人々を、一日でも早くスウェーデン社会の中で活用することができる。現政権はこの問題に対しても積極的に取り組むことを発表している。

ちなみに、このように難民の受け入れと彼らの社会統合に予算をつぎ込むことについて、他の社会保障や社会福祉の予算が削られて、スウェーデン人がそのしわ寄せを被るという人もいる。特に、極右政党は、難民にではなく、スウェーデンの高齢者のために予算を使うべき、というような宣伝をしているが、これは正しくない。難民の受け入れやそれに関連する予算の多くは、途上国に対する経済援助(ODA)予算から拠出されている。ODA予算は毎年、だいたい決まった額が計上されており、難民関連の予算はここから出されているので、社会福祉など他の予算領域を圧迫しているわけではない。一方、難民関連の予算が増えれば、途上国で貧困支援などを行っているNGOなどに対するため、これはこれで批判を受けてはいる。したがって、極右政党が、難民への予算か高齢者のための予算か、といった二者択一で世論を煽りたいのであれば、彼らはODA予算そのものを標的にすべきであろう。

※ ※ ※ ※ ※

長々と書いてしまったが、スウェーデンを始め、西欧の世論が大きく変化したのはとても良いことだと思う。難民の受け入れに様々な形で支援をしたいと感じているスウェーデン市民が増えたことは素晴らしい。この熱意が一時的なものではなく、これからもずっと継続していくことを願っている。

実際のところ、難民の受け入れは簡単なことではない。様々な苦難を乗り越えてきた人たちは精神的にも大きな問題を抱えている人もいるだろうし、彼らがスウェーデン社会の中で社会の一員として暮らしていくためには、中長期の支援が必要となる。

直接的・間接的に彼らの支援をする方法は、やる気と時間さえあればいろいろあるように思う。私自身も教育の面で自分にやれることをいくつか考えている。

それから、ネトウヨのサイトがスウェーデンを槍玉に挙げて「難民が社会を乗っ取る」と煽ったり、「イスラム教徒がもうじき大多数になる」などと事実にもない情報を撒き散らしているらしい。また、そこまであからさまなプロパガンダでなくとも、事実を捻じ曲げたり、自身の無知や偏った情報だけを頼りに情報発信しているサイトも有るらしい。私自身はそういうサイトは時間の無駄なので見ることはないが、一方で、そういうサイトを信じている日本人も少なからずいるようである。だから、日本語によって正しい情報を発信することも、自分にできることの一つだと考えている。ただし、ネトウヨサイトを相手にするのは本当にくだらないと思うので、そんなに時間を割く気にはなれないけれど。

また、日本の偏ったサイトのみならず海外掲示板(redditなど)でもスウェーデン人が移民に対して不満を打ち明けていますよ。

何故、捨てなければならないのですか?

>移民の2世3世は間違いなく学業で落ちこぼれるでしょうから

凄い断定ですね。

>海外掲示板(redditなど)でもスウェーデン人が移民に対して不満を打ち明けていますよ。

スウェーデンでも極右政党を支持する人やその考え方に同調する人がいるのですから、そういう不満のコメントがあっても全く不思議ではないと思いますが? そもそも、そうやって「不満を打ち明けて」いるサイトがあることを私が問題視していると書きましたか?

スウェーデン民主党を支持している人たちはどのような年齢層の方なのでしょうか?高齢の人達であれば、今後改善するのかなと思えるのですが...

難民の方の大学進学率や医師などの資格を保有している方もいると書かれていましたが、スウェーデン人でも職を見つけるのが難しいとよくききます。そんな状況の中で、どのような仕事に彼らはこれから就いていけるのでしょうか?大学にも行っておらず、スウェーデン語もまだできない方達はどうなるのでしょうか?

特に日本では多くの人が偏ったラベル、テロリストやイスラム教の危ない人など、で全ての人を一つとして考えることが悲しくてしょうがないです。

支持者には男性で、高齢者の人がもともとは多かったです。これは今でも言えることですが、最近では他の年齢層にも浸透しています。あと、大学卒か高卒かといった学歴、それから都市部か農村部かでも違いがあります。

>スウェーデン人でも職を見つけるのが難しいとよくききます。

これは大学卒かそうでないか、と、大学で何を学んだかによって本当に大きく異なります。ご存知かもしれませんが、スウェーデンでは大学で学んだこととその後に就く職業がリンクしていることが普通ですので、学ぶ分野を間違えればたとえ大学を出ても職がないということもあるかもしれませんが、全般的に言って大学を出れば雇用はあります。(例えば、日本語を勉強しているスウェーデン人の学生が就職に苦労しているとよく言われますが、言葉はあくまでツールなので、言葉だけ勉強したって、他に何もできなければ仕事が無いのは仕方ないことでしょう。日本語だけでなく、他の専門分野、例えば工学やビジネス・経済なども同時に学んだ人はかなりの確率で就職しています)

スウェーデンの労働市場ではしばらく、ミスマッチが問題になっています。つまり、労働需要があるのに、失業者がなかなか減らないという問題で、その主な原因は必要とされるスキルを持つ人が見つからない、ということです。現状では、医師や看護師などの医療分野、建設工、電気工、ホテル・レストランなどのサービス分野、IT分野などでの雇用がこれからも伸びていくと予想されています。

スウェーデンに受け入れられた難民は、自治体が提供するスウェーデン語教育を無料で受けられる他、基礎教育から高校教育、そして、大学教育を無償で受けることができます。ですから、既にスウェーデンで必要とされるスキルを持っている人に対しては、スウェーデン語を学びながら、なるべく早くそのスキルを活かせる仕事に就けるようにすることが一つの課題です。それから、バスやタクシーなどの運転手など、比較的短い訓練で就ける仕事を通じて、言語力をさらに伸ばしたり、大学レベルとは行かなくても高校卒レベルの職業訓練で、仕事を見つけるなどの道が考えられます。

ただ、もちろん中年以降でスウェーデンに来た人や、とくに母国で働いた経験のない人などはこれから物を学んで、退職年齢に達するまでに仕事に就くことは簡単なことではないでしょう。少なからずの人達がスウェーデン政府や自治体からの給付や、親族の収入に頼って生活を続けていくことになるわけですが、それは仕方のないことです(もちろん、少しでも多くの人が自らの収入で自活するように努力していくことは言うまでもありませんが)。日本の首相には「労働移民」と「難民」の区別が付いていないようですが、難民を受け入れる、ということは、すぐに仕事ができる・できないに関係なく、人道的な見地から家や住む国を失った人たちを受け入れるということですから。

一方、難民として受け入れられた人達の子どもたちや、自らが幼い年齢でスウェーデンにやって来た人達の可能性は大きいと思います。今のシリア難民の大きな波に匹敵するのは、1992-1995年のボスニア難民の波で、スウェーデンには8万人以上の難民が受け入れられましたが、当時、子どもだった世代がいま大学生にもたくさんいますし、卒業してスウェーデンの社会の至る所で働いています(ちなみに、ボスニア難民の大部分の人がイスラム教徒です)。ですから、次の世代に分け隔てなくチャンスを与えて、スウェーデン社会に融合していくことも非常に大切なことです(スウェーデンも差別が無いわけではないので)。

>特に日本では多くの人が偏ったラベル、テロリストやイスラム教の危ない人など、で全ての人を一つとして考えることが悲しくてしょうがないです。

本当にそうです。先日も、FB上での例の醜いイラストを見て吐き気がしました。本当に視野狭窄だなと。

走り書きになってしまいましたが、難民のテーマは今後も少しずつ取り上げていきたいと思っています。

1カ月スウェーデンに居て日本でも難民問題の記事が多く(特に毎日新聞?)情報を得ていました。谷沢さんがスウェーデン通信で難民問題を取り上げました。私が泊まっていたモスリーの夫がシリアの子どもに絵本などを読み聞かせるボランティアをしに行くと言っていました。児童虐待の問題でSに来た0さんがシリア難民の支援を日本でもやっていてスウェーデンに居るシリアの子どもへのプレゼントを託されたようです。私は保育の授業でも、また、4日にスウェーデンの保育について東京でプレゼンしたのですがスウェーデンという国を知ってもらうのに佐藤さんのこの難民の資料を紹介させていただきました。そして、是非佐藤吉宗さんのブログを読んでくださいと。スウェーデンの保育制度が世界の保育モデルであることも政治を抜きにしてはこの制度はなかった。10日にも大学の講座でプレゼンします。その時もこのブログを紹介させていただきます。よろしくお願いします。

難民受け入れ反対派も、難民の人たちに対して同情の気持ちがない訳ではないと思います。スウェーデンに暮らすスウェーデン人の知人がそうです。彼も、人を助けることは大切だと言っていますが、スウェーデンの将来を非常に憂慮しています。理想と現実は違います。

難民を受け入れることも支援の仕方の一つとしてよいと思いますが、行き過ぎた受け入れは良くも悪くも国の将来を大きく左右します。慎重になるべき事案であると思います。

難民受け入れに初めから消極的な人は、そのような世論の変化を見て「そら見たことか」とか「自分たちの意見が正しかった」などと、よくコメントします。しかし、彼らの主張は初めから難民に対して国境を閉ざすことであり、そのような人々の主張と、国の規模と比してたくさんの数の難民申請者を受け入れたあとに意見を変化させた人々の主張とを同一視すべきではありません。