この週末もストックホルムや他の街では車への放火や警察・消防への投石がいくつか発生したが、全体としてはかなり落ち着いてきたようだ。住民による見廻り隊の効果が大きいようだ。暴動の破壊対象になりやすいのは、駐車中の車のほかには、夜間に誰もいない学校や保育所で、今回の暴動でもいくつか被害にあっている。しかし、Husbyの学校の中には住民が協力しあって、夜を徹した監視を行った結果、攻撃を免れたところもあるようだ。気が気でない校長が学校で一夜を明かした学校もあるという。

また、住民のアイデアで「石を置いてソーセージを食べに来なよ」という一種のバーベキューの企画もあり、若者・子供がたくさん集まって、グリルしたソーセージを皆で食べ、地域のシビアな雰囲気を和ませようとした、というニュースもあった。

企画を発案した住民

集まった若者や子供

写真の出典:Sveriges Radio

一般市民によるこのような動きは、スウェーデン語で「Goda krafter」(良心の力)と呼ばれる。それぞれは小さな力ではあるけれど、誰かが声を掛け、それが大きな力となることで、問題を解決していこうというものだ。

【 2008年末の暴動の例 】

前回は、保護者をはじめとする住民による見廻り隊について書いた所で終わりにしたが、日曜日の新聞にはそれに関連する大きなルポタージュが掲載されていたので、紹介したい。

この記事は、似たような大きな暴動が2008年暮れに起きたスウェーデン南部の町マルメのローセンゴード(Rosengard)と呼ばれる住宅地で、どのように騒ぎが終息したかを説明したものだ。ここでも、保護者や住民による見廻り隊が果たした役割が大きかったことが分かる。(以下は、私がルポタージュだけでなく、当時の新聞記事なども参考にしながら、内容を補足している。)

ローセンゴードに住むMuhammed Jallowは、暴動の時は高齢者の在宅ケアのための車も燃やされ、薬を持ってくることができず大変だった、と当時を振り返る

写真の出典:Dagens Nyheter

【 根本の問題は?】

では、根本的な問題は何だろうか。それは「刺激が欲しい。面白いことがない。することがない。将来に希望が感じられない。日々、鬱々とした日常を送っている」という漠然とした不満であろう。そして、さらにその背景にあるのは「学校の勉強についていけない、学校をドロップアウトして仕事が無い、将来に希望が感じられない」ということであり、そういう若者がこの地区に比較的多いという点で、ここには社会的な問題がある。

日曜日の新聞のコラムには、以下のような統計が出ている。基礎学校9年次(中学3年)にすべての必須科目で「可」以上の成績をもらった生徒の割合を学校ごとに示したものだ。統計は2012年のものだ。

ストックホルム市の中心部に位置する学校では9割以上の生徒がすべての科目で「可」以上の成績をもらったのに対し、今回、暴動が起きたストックホルム郊外の地区の学校を見てみると3割から4割に留まっている。

また、生徒のバックグラウンドを見てみると、中心部のトップの学校では、外国生まれの生徒は全くおらず、両親が共に外国生まれの生徒の割合は3%であるのに対し、郊外の学校では32%の生徒が外国生まれ、また、本人はスウェーデン生まれであるものの両親が外国生まれである生徒が61%いる。

(スウェーデンでは「移民」などと一口に言っても、あまりに多様すぎて、その括り方そのものが意味を成さないことが多いから、このようなまどろっこしい表現を使う。だから、日本をはじめ外国メディアが「移民」とか「移民地区」などという言葉を使うと私は違和感を感じる。無論、「外国人」などという呼ぶこともできない。スウェーデン国籍を取得している人たちもたくさんいるからだ。)

このように、地区によって生徒のバックグランドが大きく異なり、社会的・経済的条件の格差につながっている。これが「segregation」と呼ばれる現象だ。日本語では、格差と訳せば良いだろうか?(最近、日本語の記事で「差別」という言葉をsegregationに充てているものを見かけたが、discriminationを想起するこの言葉を使うのは間違いであろう。segregationとdiscriminationは違う。)

では、そのように外国生まれ、もしくは親が外国生まれの生徒が多い学校で、「不可」の学生が多いのはなぜかというと、まず、言葉の問題。スウェーデン語が不自由うちは、勉強についていくのが難しい。次に、家庭環境。親が基礎教育を受けていない家庭では、子供の教育に対する意欲も低くなりがちだろうし、親が仕事に就けず自宅におり、社会的給付を受けながら生活している環境では、将来に対する希望も湧きにくいだろう(もちろん、あまり一般化してもしょうがない。そうでないケースもいろいろある)。また、もともと戦争難民としてスウェーデンに移住していれば、トラウマなどの精神的な問題や社会的問題を家庭が抱えていることも珍しくない。

その結果、高校に進学できなかったり、進学してもドロップアウトしてしまう生徒が多くなってしまう。高校を終了していなければ、仕事に就ける可能性は低くなるから、将来に希望が持てない。今回、暴動の起きたHusbyで2008年から10年までの若者の就業状況を調査してみると、この3年間に仕事に就くこともなく、教育機関で勉強することもなかった若者の割合は20%になるという。3年間ではなく2012年だけに焦点を当てた別の統計では、この割合は30%となっている。

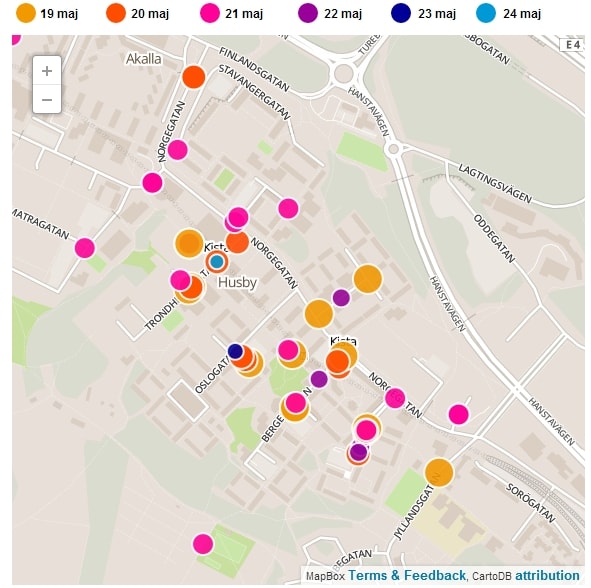

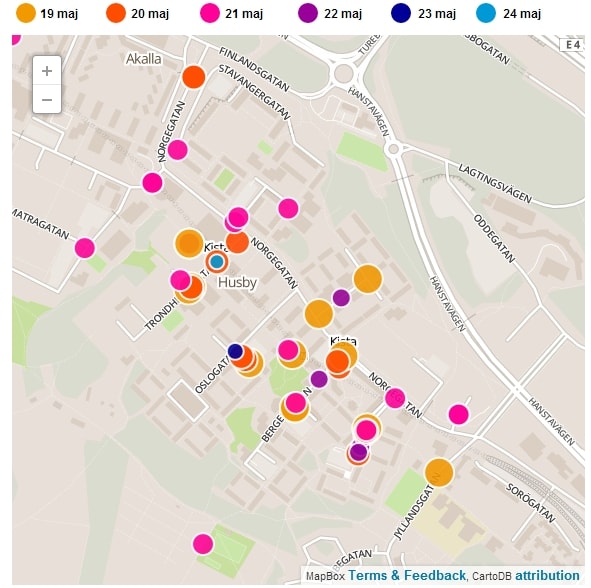

放火や破壊行為が行われたストックホルムの周辺地域

Husby(フースビー)地区の拡大図

出典: Sveriges Radio

【 様々な改善策 】

大学で働く私からすれば、将来の希望の鍵はやはり教育だと思うし、スウェーデン生まれの人であれ、誰であれ、高校を出ても仕事がなく困っている人がいれば、大学に進むことも考えてみれば、とアドバイスしてあげるのだけれど、たとえ教育が無料で、生活費の公的支援がいくらあっても本人にやる気がなければ意味が無い。高校をドロップアウトしても、高校教育をやり直すための成人高校の制度も充実しているのだが、問題は本人のやる気だ。

(ロイター通信が「移民の第2世代でさえも、ホワイトカラーの職に就くことは困難とされる」などと書いているが、これは事実に反する。結局、就業可能性を決めているのは、教育であり、努力して大学教育を受けた者であれば、ホワイトカラーであろうが就職可能性はずっと高まる。第二世代の移民であればなおさら。差別がゼロだとは思わないが、スウェーデン語ができることという条件のもとで、同じ教育水準・内容の人同士を比較すれば、ホワイトカラーの職への就きやすさが移民の第2世代とそれ以外のスウェーデン生まれの人とで大きく差が出ることはないだろう)

だから、一つの鍵は、これらの学校への重点的な支援や教師の数の増員であろうし、それはすでにやられている。プロジェクトとして、スウェーデン全国から敏腕教師を集めて、授業の質を改めるというものもあった(公共テレビがその様子をドキュメンタリーで放送していた)。

それから、将来に対する希望をいかに持たせるか、ということも課題だ。NPO団体を通じた様々なプロジェクトが行われてる。たとえば、子供たちに、頭のなかにある夢を具体的に表現させ、それを一緒に実現していくというプロジェクトが地道に続けられている。また、大学がこれらの地域に出向いて、大学で学ぶこと、そして、その後の仕事の楽しさを伝えるというものもある。確か、ノーベル文学賞の受賞者が毎年、問題を抱えた地域の学校を訪れ、そこで生徒と交流するという企画もあるはず。

また、若者が希望を持てない理由の一つに、目指すべき手本となる大人が周りにあまりいない、ということもある。結果、憧れる対象が同じ地域の不良少年やマフィアになってしまう場合も多い。だから、その地域出身で、同じようなバックグランドを持ちながら、努力した上で成功したスター(スポーツ選手・格闘家・歌手etc)の存在も、若者のやる気に繋がる。先述したマルメの暴動が起きたのはローセンゴードと呼ばれる地域だが、ここはサッカー選手のズラタン・イブラヒモヴィッチの出身地でもある。

今回のストックホルムの暴動でも、Husby出身のヒップホップのスターが、住民と一緒に見廻りに参加し、若者と警察の間のコミュニケーションを円滑にする努力をしていた。彼らは新聞のインタビューに「この地域の若者なら俺たちのことは知っているし、若者からの信頼も厚い。彼らと同じ言葉を使えるからね。どういう話し方をすれば、若者が理解してくれるか俺たちは知っている。俺たちの中には、かつて誤った道を選んだことがある奴もいる。でも、そんな道を選んでも、何も良いことはないとちゃんと知っている。」

また、より直接的な対処として、若者の「刺激がほしい。面白いことがない。打ち込めるものがない」という鬱憤を晴らしてやる場の提供も重要だが、これにはスポーツセンターや、様々な活動や趣味の場を提供するユースセンターが大きな鍵を握っている。自分の話に耳を傾けてくれる大人の存在は大きい。ユースセンターとしてはストックホルムではFryshusetが有名だが、今回の暴動を受けて、Husbyに新たなプロジェクトを展開する準備を始めているようだ。

前回、消防士のFBへの書き込みを紹介したが、あのように相手も生身の人間であることを分からせようとするプロジェクトもある。社会科見学というのが一般的だが、それだけでなく、地元の消防士たちが学校に出向いて行って、若者と一緒にスポーツをする、というプロジェクトもあるようだ。その時のインタビューで、消防士が「制服を着ている人間に対してなら石を投げつける奴でも、一緒にスポーツをして仲良くなれば、石を投げつけようとする気も起きにくくなるだろう」というコメントが印象的だった。また、相手(警察・消防・救急)に対する想像力が欠如している理由として、これらの職に多様な人種的背景を持った人がまだ多くない、という問題もあるだろう。

その他、その地域全体の雰囲気を良くしていく目的で、大きなお祭りを開催している地域もある。これはヨーテボリ郊外のHammarkullen(ハンマルクッレン)という住宅地で30年以上にわたって毎年開催されている、Hammarkullekarnevalen(ハンマルクッレ・カーニヴァーレン)というカーニヴァルが有名だ。この住宅地も外国生まれの住民が大半を占めており、ストックホルム郊外のHusbyなどと共通する部分はたくさんある。この地域には70年代に南米からの居住者が多く、大規模なカーニバルのお祭りが始まった。それぞれの出身文化圏の衣装を身につけて地域を練り歩くというものだが、4月末に市内で行われる工科大学のカーニバルにも参加している。

また、問題を抱える地域に共通するのが、70年代に相次いで作られた集合住宅地であること。Miljonprogrammet(100万戸プログラム)というスウェーデン議会可決のプロジェクトのもとで、集合住宅からなる新興住宅地が都市の郊外に作られたが、当時の流行りの「機能主義」の建築デザインが、今では巨大で無機的なコンクリートの塊と化して、陰鬱な印象を地域の環境に与えている。その外見的な修復や、省エネ改修など内部の機能的な修復は常に政治的な議論になっている

さらに、住環境の改善としては、警察の身近な存在も重要だ。問題が発生するたびに、警察は機動隊を送り込んでくるが、普段から身近なところに交番警察を配置することも必要だろう。

以上、いろいろ書いたが、根本的な問題、つまり、社会的なsegregationを解決するための即効性のある対策は残念ながら無い。地道な努力の積み重ねを繰り返していくしかないし、様々な手を施したところで問題を抱えた若者のすべてをフォローすることは難しい。

【 若者特有の鬱積をどう発散させるか 】

ところで、こういう暴動があると「移民」と呼ばれるグループ特有の暴力行為、という捉え方がされがちなのだが、むしろ、典型的な若者問題でもあると思う。私はうまく表現を見つけられなかったのだけれど、スウェーデンに住む同世代の日本人の人と週末にやり取りをする機会があり、この問題について話をしていたら、その方は「プラスにもマイナスにもなるエネルギーを持ち合わせたティーンエージャーの鬱積が暴発した結果ではないか」と表現しておられ、私の漠然とした気持ちをうまく表現してくれたように感じた。

カッコつけたい、人にクールに見られたい、強さを誇示したい、異性にもてたい、人に認められたい、などという理由から、学校を始めとする権力に反発したり、同世代同士で喧嘩したり、公共物に落書きしたり、ものを壊してみたり、というのは、ある意味、普遍的なものではないかと思う。そういった鬱積をどのような形で昇華するか、それが個人によって、そして、置かれた経済的・社会的環境によって異なるだけという気がする。人によっては、これをスポーツに打ち込んだり、スポーツ観戦でフーリガンになって暴れたり、週末に酒を大量に飲んだりすることで解消しようとするだろうし、夢を持ってそれに向かって努力したり、勉学に励むことで昇華する人もいるだろし、陰鬱なイジメをすることで解消するかもしれない。

先週末は、ストックホルム郊外での暴動のニュースに紛れて、「暴行用の装備をした若者集団を警察が逮捕した」というニュースが流れたので、これも郊外での暴動に関係したものかと思ったが、実は、ヨーテボリのサッカーチームがストックホルムで決勝試合をするのに合わせて、敵チームのファンと喧嘩をしようとやってきたヨーテボリのフーリガン集団だった。結局、こういう行為に若者が参加するのも、日頃の鬱憤を晴らしたり、仲間同士の結束を強めることで安心感を得たい、という行動動機があるのだろう(フーリガンも他人に迷惑をかけないなら、自分たちで勝手にやってもらう分には悪くない。迷惑をかけたり、町を破壊するから問題なのだが)。

彼らは彼らの置かれた経済的・社会的条件のもとで、そのようなフーリガン行為をストレス発散の手段として使っているのだろうし、Husbyなどの地域で暴動に参加している若者は、公共物にいたずらしたり、落書きをしたり、ガラスを割ったり、電車に石を投げたりすることで発散しようとしているのだろう。

ただ、そもそもの鬱積の程度が、希望を持ちにくい環境で暮らしているHusbyの若者のほうが遥かに大きいことは確かかもしれないし、それが、外国生まれであり、貧しい家庭環境で育ったこととが背景にあるという意味では、移民特有の問題と呼べるのかもしれないが、個人個人の行動原理は普遍的だという前提のもので、その個人がその行動を選ぶのはなぜかに着目したほうが、問題の根本が見えやすくなるし、当事者の置かれた状況が理解しやすいのではないかと思っている。もちろん「心底からは理解できない彼らなりの苦悩がある」ことは留保した上で。(括弧をつけた部分は、日本人の友人の表現を使わせてもらった。)

また、住民のアイデアで「石を置いてソーセージを食べに来なよ」という一種のバーベキューの企画もあり、若者・子供がたくさん集まって、グリルしたソーセージを皆で食べ、地域のシビアな雰囲気を和ませようとした、というニュースもあった。

企画を発案した住民

集まった若者や子供

写真の出典:Sveriges Radio

一般市民によるこのような動きは、スウェーデン語で「Goda krafter」(良心の力)と呼ばれる。それぞれは小さな力ではあるけれど、誰かが声を掛け、それが大きな力となることで、問題を解決していこうというものだ。

【 2008年末の暴動の例 】

前回は、保護者をはじめとする住民による見廻り隊について書いた所で終わりにしたが、日曜日の新聞にはそれに関連する大きなルポタージュが掲載されていたので、紹介したい。

この記事は、似たような大きな暴動が2008年暮れに起きたスウェーデン南部の町マルメのローセンゴード(Rosengard)と呼ばれる住宅地で、どのように騒ぎが終息したかを説明したものだ。ここでも、保護者や住民による見廻り隊が果たした役割が大きかったことが分かる。(以下は、私がルポタージュだけでなく、当時の新聞記事なども参考にしながら、内容を補足している。)

事の発端は、この住宅地にあったイスラム文化センターの閉鎖だ。施設を管理する住宅会社は文化センターとの賃貸契約の更新をせず、文化センターは猶予期間をもらった上で別の建物に移動することになった。賃貸契約が更新されなかった理由は、文化センター側が契約違反をしたためだとか、この文化センターの一部にあったモスクで民主主義の理念に反する極端な教義が布教されていたためだとか、いろいろと複雑なようだ。ともあれ、イスラム文化センターは、別の建物を見つけて移動することに最終的に同意し、建物を明け渡した。

しかし、閉鎖に不満を持っていた若者が施設をまもなく占拠し、同じ地区で退屈していた若者らも騒ぎに便乗し、占拠者の数は総勢50人ほどになった。これに対し、警察は機動隊を投入して若者の排除を図ろうとするが、それを拒む若者らとの間で小競り合いとなり、次第に大規模な暴動へと発展していった。その後、毎晩のように暴動がエスカレートし、BBC、CNN、アルジャジーラなどの国際メディアも報道するようになった。この時も、マルメの町だけでなく、ストックホルムの郊外の住宅地にも暴動が飛び火した。

さらに、極左の活動家までもが警察を始めとする公的権力に歯向かう絶好の機会と捉え、他の地域からマルメにやって来た(前回書いたように、彼らは暴動のプロ)。それに加え、ただ単に喧嘩したいだけのワルもやって来た。駐車中の車両に火が付けられ、火炎瓶が投げられた。暴動が最も酷かった12月19日の逮捕者は18人だったが、逮捕者のうち、現場となった住宅地ローセンゴードに住んでいるものは誰もいなかった。

その翌日、このローセンゴードの住人たちは、もう暴動はいい加減にしてほしい、と行動を起こし始めた。携帯電話を使って、「暴動をやめさせよう!」というメッセージが住民の間を飛び交った。保護者や住民団体・スポーツセンター・NPOなど数百人の住民が路上へ出てパトロールを開始。ガソリンの入ったポリタンクや投石に使う石の隠し場所を見つければ警察に通報した。

見廻り隊として市から委託を受けた住人は赤いジャンパーを着ているが、彼らは暴動から4年あまり経った今でも朝8時半から夜9時まで、住宅地を歩き、住民と会話をしたり、違法駐車や街灯の故障などを市に報告し、住宅地の環境改善に努めている。

この地区で見廻り隊を長年続けるMuhammed Jallowは「住宅地の環境は住民の心にも影響を与える」と語る。2008年の暴動以来、この地区の住環境の改善が図られ、大きな暴動は起きていない。暴動の始まりとなった文化センターのあったところは、市による住民向けの窓口になっており、住民が国税庁や大学で学ぶ際の補助金を支給する機関など、さまざまな行政機関と連絡を取りたいときの相談窓口として機能している。ちなみに、この窓口に付けられた名前はVarda(ヴァーダ)。アラビア語のwarda(花の意)とスウェーデン語のvardag(日常の意)をもじったものだ。

しかし、閉鎖に不満を持っていた若者が施設をまもなく占拠し、同じ地区で退屈していた若者らも騒ぎに便乗し、占拠者の数は総勢50人ほどになった。これに対し、警察は機動隊を投入して若者の排除を図ろうとするが、それを拒む若者らとの間で小競り合いとなり、次第に大規模な暴動へと発展していった。その後、毎晩のように暴動がエスカレートし、BBC、CNN、アルジャジーラなどの国際メディアも報道するようになった。この時も、マルメの町だけでなく、ストックホルムの郊外の住宅地にも暴動が飛び火した。

さらに、極左の活動家までもが警察を始めとする公的権力に歯向かう絶好の機会と捉え、他の地域からマルメにやって来た(前回書いたように、彼らは暴動のプロ)。それに加え、ただ単に喧嘩したいだけのワルもやって来た。駐車中の車両に火が付けられ、火炎瓶が投げられた。暴動が最も酷かった12月19日の逮捕者は18人だったが、逮捕者のうち、現場となった住宅地ローセンゴードに住んでいるものは誰もいなかった。

その翌日、このローセンゴードの住人たちは、もう暴動はいい加減にしてほしい、と行動を起こし始めた。携帯電話を使って、「暴動をやめさせよう!」というメッセージが住民の間を飛び交った。保護者や住民団体・スポーツセンター・NPOなど数百人の住民が路上へ出てパトロールを開始。ガソリンの入ったポリタンクや投石に使う石の隠し場所を見つければ警察に通報した。

見廻り隊として市から委託を受けた住人は赤いジャンパーを着ているが、彼らは暴動から4年あまり経った今でも朝8時半から夜9時まで、住宅地を歩き、住民と会話をしたり、違法駐車や街灯の故障などを市に報告し、住宅地の環境改善に努めている。

この地区で見廻り隊を長年続けるMuhammed Jallowは「住宅地の環境は住民の心にも影響を与える」と語る。2008年の暴動以来、この地区の住環境の改善が図られ、大きな暴動は起きていない。暴動の始まりとなった文化センターのあったところは、市による住民向けの窓口になっており、住民が国税庁や大学で学ぶ際の補助金を支給する機関など、さまざまな行政機関と連絡を取りたいときの相談窓口として機能している。ちなみに、この窓口に付けられた名前はVarda(ヴァーダ)。アラビア語のwarda(花の意)とスウェーデン語のvardag(日常の意)をもじったものだ。

ローセンゴードに住むMuhammed Jallowは、暴動の時は高齢者の在宅ケアのための車も燃やされ、薬を持ってくることができず大変だった、と当時を振り返る

写真の出典:Dagens Nyheter

【 根本の問題は?】

では、根本的な問題は何だろうか。それは「刺激が欲しい。面白いことがない。することがない。将来に希望が感じられない。日々、鬱々とした日常を送っている」という漠然とした不満であろう。そして、さらにその背景にあるのは「学校の勉強についていけない、学校をドロップアウトして仕事が無い、将来に希望が感じられない」ということであり、そういう若者がこの地区に比較的多いという点で、ここには社会的な問題がある。

日曜日の新聞のコラムには、以下のような統計が出ている。基礎学校9年次(中学3年)にすべての必須科目で「可」以上の成績をもらった生徒の割合を学校ごとに示したものだ。統計は2012年のものだ。

ストックホルム市の中心部に位置する学校では9割以上の生徒がすべての科目で「可」以上の成績をもらったのに対し、今回、暴動が起きたストックホルム郊外の地区の学校を見てみると3割から4割に留まっている。

また、生徒のバックグラウンドを見てみると、中心部のトップの学校では、外国生まれの生徒は全くおらず、両親が共に外国生まれの生徒の割合は3%であるのに対し、郊外の学校では32%の生徒が外国生まれ、また、本人はスウェーデン生まれであるものの両親が外国生まれである生徒が61%いる。

(スウェーデンでは「移民」などと一口に言っても、あまりに多様すぎて、その括り方そのものが意味を成さないことが多いから、このようなまどろっこしい表現を使う。だから、日本をはじめ外国メディアが「移民」とか「移民地区」などという言葉を使うと私は違和感を感じる。無論、「外国人」などという呼ぶこともできない。スウェーデン国籍を取得している人たちもたくさんいるからだ。)

このように、地区によって生徒のバックグランドが大きく異なり、社会的・経済的条件の格差につながっている。これが「segregation」と呼ばれる現象だ。日本語では、格差と訳せば良いだろうか?(最近、日本語の記事で「差別」という言葉をsegregationに充てているものを見かけたが、discriminationを想起するこの言葉を使うのは間違いであろう。segregationとdiscriminationは違う。)

では、そのように外国生まれ、もしくは親が外国生まれの生徒が多い学校で、「不可」の学生が多いのはなぜかというと、まず、言葉の問題。スウェーデン語が不自由うちは、勉強についていくのが難しい。次に、家庭環境。親が基礎教育を受けていない家庭では、子供の教育に対する意欲も低くなりがちだろうし、親が仕事に就けず自宅におり、社会的給付を受けながら生活している環境では、将来に対する希望も湧きにくいだろう(もちろん、あまり一般化してもしょうがない。そうでないケースもいろいろある)。また、もともと戦争難民としてスウェーデンに移住していれば、トラウマなどの精神的な問題や社会的問題を家庭が抱えていることも珍しくない。

その結果、高校に進学できなかったり、進学してもドロップアウトしてしまう生徒が多くなってしまう。高校を終了していなければ、仕事に就ける可能性は低くなるから、将来に希望が持てない。今回、暴動の起きたHusbyで2008年から10年までの若者の就業状況を調査してみると、この3年間に仕事に就くこともなく、教育機関で勉強することもなかった若者の割合は20%になるという。3年間ではなく2012年だけに焦点を当てた別の統計では、この割合は30%となっている。

放火や破壊行為が行われたストックホルムの周辺地域

Husby(フースビー)地区の拡大図

出典: Sveriges Radio

【 様々な改善策 】

大学で働く私からすれば、将来の希望の鍵はやはり教育だと思うし、スウェーデン生まれの人であれ、誰であれ、高校を出ても仕事がなく困っている人がいれば、大学に進むことも考えてみれば、とアドバイスしてあげるのだけれど、たとえ教育が無料で、生活費の公的支援がいくらあっても本人にやる気がなければ意味が無い。高校をドロップアウトしても、高校教育をやり直すための成人高校の制度も充実しているのだが、問題は本人のやる気だ。

(ロイター通信が「移民の第2世代でさえも、ホワイトカラーの職に就くことは困難とされる」などと書いているが、これは事実に反する。結局、就業可能性を決めているのは、教育であり、努力して大学教育を受けた者であれば、ホワイトカラーであろうが就職可能性はずっと高まる。第二世代の移民であればなおさら。差別がゼロだとは思わないが、スウェーデン語ができることという条件のもとで、同じ教育水準・内容の人同士を比較すれば、ホワイトカラーの職への就きやすさが移民の第2世代とそれ以外のスウェーデン生まれの人とで大きく差が出ることはないだろう)

だから、一つの鍵は、これらの学校への重点的な支援や教師の数の増員であろうし、それはすでにやられている。プロジェクトとして、スウェーデン全国から敏腕教師を集めて、授業の質を改めるというものもあった(公共テレビがその様子をドキュメンタリーで放送していた)。

それから、将来に対する希望をいかに持たせるか、ということも課題だ。NPO団体を通じた様々なプロジェクトが行われてる。たとえば、子供たちに、頭のなかにある夢を具体的に表現させ、それを一緒に実現していくというプロジェクトが地道に続けられている。また、大学がこれらの地域に出向いて、大学で学ぶこと、そして、その後の仕事の楽しさを伝えるというものもある。確か、ノーベル文学賞の受賞者が毎年、問題を抱えた地域の学校を訪れ、そこで生徒と交流するという企画もあるはず。

また、若者が希望を持てない理由の一つに、目指すべき手本となる大人が周りにあまりいない、ということもある。結果、憧れる対象が同じ地域の不良少年やマフィアになってしまう場合も多い。だから、その地域出身で、同じようなバックグランドを持ちながら、努力した上で成功したスター(スポーツ選手・格闘家・歌手etc)の存在も、若者のやる気に繋がる。先述したマルメの暴動が起きたのはローセンゴードと呼ばれる地域だが、ここはサッカー選手のズラタン・イブラヒモヴィッチの出身地でもある。

今回のストックホルムの暴動でも、Husby出身のヒップホップのスターが、住民と一緒に見廻りに参加し、若者と警察の間のコミュニケーションを円滑にする努力をしていた。彼らは新聞のインタビューに「この地域の若者なら俺たちのことは知っているし、若者からの信頼も厚い。彼らと同じ言葉を使えるからね。どういう話し方をすれば、若者が理解してくれるか俺たちは知っている。俺たちの中には、かつて誤った道を選んだことがある奴もいる。でも、そんな道を選んでも、何も良いことはないとちゃんと知っている。」

また、より直接的な対処として、若者の「刺激がほしい。面白いことがない。打ち込めるものがない」という鬱憤を晴らしてやる場の提供も重要だが、これにはスポーツセンターや、様々な活動や趣味の場を提供するユースセンターが大きな鍵を握っている。自分の話に耳を傾けてくれる大人の存在は大きい。ユースセンターとしてはストックホルムではFryshusetが有名だが、今回の暴動を受けて、Husbyに新たなプロジェクトを展開する準備を始めているようだ。

前回、消防士のFBへの書き込みを紹介したが、あのように相手も生身の人間であることを分からせようとするプロジェクトもある。社会科見学というのが一般的だが、それだけでなく、地元の消防士たちが学校に出向いて行って、若者と一緒にスポーツをする、というプロジェクトもあるようだ。その時のインタビューで、消防士が「制服を着ている人間に対してなら石を投げつける奴でも、一緒にスポーツをして仲良くなれば、石を投げつけようとする気も起きにくくなるだろう」というコメントが印象的だった。また、相手(警察・消防・救急)に対する想像力が欠如している理由として、これらの職に多様な人種的背景を持った人がまだ多くない、という問題もあるだろう。

その他、その地域全体の雰囲気を良くしていく目的で、大きなお祭りを開催している地域もある。これはヨーテボリ郊外のHammarkullen(ハンマルクッレン)という住宅地で30年以上にわたって毎年開催されている、Hammarkullekarnevalen(ハンマルクッレ・カーニヴァーレン)というカーニヴァルが有名だ。この住宅地も外国生まれの住民が大半を占めており、ストックホルム郊外のHusbyなどと共通する部分はたくさんある。この地域には70年代に南米からの居住者が多く、大規模なカーニバルのお祭りが始まった。それぞれの出身文化圏の衣装を身につけて地域を練り歩くというものだが、4月末に市内で行われる工科大学のカーニバルにも参加している。

また、問題を抱える地域に共通するのが、70年代に相次いで作られた集合住宅地であること。Miljonprogrammet(100万戸プログラム)というスウェーデン議会可決のプロジェクトのもとで、集合住宅からなる新興住宅地が都市の郊外に作られたが、当時の流行りの「機能主義」の建築デザインが、今では巨大で無機的なコンクリートの塊と化して、陰鬱な印象を地域の環境に与えている。その外見的な修復や、省エネ改修など内部の機能的な修復は常に政治的な議論になっている

さらに、住環境の改善としては、警察の身近な存在も重要だ。問題が発生するたびに、警察は機動隊を送り込んでくるが、普段から身近なところに交番警察を配置することも必要だろう。

以上、いろいろ書いたが、根本的な問題、つまり、社会的なsegregationを解決するための即効性のある対策は残念ながら無い。地道な努力の積み重ねを繰り返していくしかないし、様々な手を施したところで問題を抱えた若者のすべてをフォローすることは難しい。

【 若者特有の鬱積をどう発散させるか 】

ところで、こういう暴動があると「移民」と呼ばれるグループ特有の暴力行為、という捉え方がされがちなのだが、むしろ、典型的な若者問題でもあると思う。私はうまく表現を見つけられなかったのだけれど、スウェーデンに住む同世代の日本人の人と週末にやり取りをする機会があり、この問題について話をしていたら、その方は「プラスにもマイナスにもなるエネルギーを持ち合わせたティーンエージャーの鬱積が暴発した結果ではないか」と表現しておられ、私の漠然とした気持ちをうまく表現してくれたように感じた。

カッコつけたい、人にクールに見られたい、強さを誇示したい、異性にもてたい、人に認められたい、などという理由から、学校を始めとする権力に反発したり、同世代同士で喧嘩したり、公共物に落書きしたり、ものを壊してみたり、というのは、ある意味、普遍的なものではないかと思う。そういった鬱積をどのような形で昇華するか、それが個人によって、そして、置かれた経済的・社会的環境によって異なるだけという気がする。人によっては、これをスポーツに打ち込んだり、スポーツ観戦でフーリガンになって暴れたり、週末に酒を大量に飲んだりすることで解消しようとするだろうし、夢を持ってそれに向かって努力したり、勉学に励むことで昇華する人もいるだろし、陰鬱なイジメをすることで解消するかもしれない。

先週末は、ストックホルム郊外での暴動のニュースに紛れて、「暴行用の装備をした若者集団を警察が逮捕した」というニュースが流れたので、これも郊外での暴動に関係したものかと思ったが、実は、ヨーテボリのサッカーチームがストックホルムで決勝試合をするのに合わせて、敵チームのファンと喧嘩をしようとやってきたヨーテボリのフーリガン集団だった。結局、こういう行為に若者が参加するのも、日頃の鬱憤を晴らしたり、仲間同士の結束を強めることで安心感を得たい、という行動動機があるのだろう(フーリガンも他人に迷惑をかけないなら、自分たちで勝手にやってもらう分には悪くない。迷惑をかけたり、町を破壊するから問題なのだが)。

彼らは彼らの置かれた経済的・社会的条件のもとで、そのようなフーリガン行為をストレス発散の手段として使っているのだろうし、Husbyなどの地域で暴動に参加している若者は、公共物にいたずらしたり、落書きをしたり、ガラスを割ったり、電車に石を投げたりすることで発散しようとしているのだろう。

ただ、そもそもの鬱積の程度が、希望を持ちにくい環境で暮らしているHusbyの若者のほうが遥かに大きいことは確かかもしれないし、それが、外国生まれであり、貧しい家庭環境で育ったこととが背景にあるという意味では、移民特有の問題と呼べるのかもしれないが、個人個人の行動原理は普遍的だという前提のもので、その個人がその行動を選ぶのはなぜかに着目したほうが、問題の根本が見えやすくなるし、当事者の置かれた状況が理解しやすいのではないかと思っている。もちろん「心底からは理解できない彼らなりの苦悩がある」ことは留保した上で。(括弧をつけた部分は、日本人の友人の表現を使わせてもらった。)

移民と一緒に暴 動 煽るなんて、全く酷い連 中だな。

それと今回の記事についてですが、何故、今回のような暴動が貴国では毎日という頻度でもないにしろ発生するのでしょう。我が国では暴走族などやホームレスが騒ぎを引き起こした事例がございますが暴動というレベルではございません。一億をこえる我が国と比べ一千万に満たない国であることを考えればとても規模が大きく頻度が多いように思われます。何故でしょうか?