パソコンは長く使っている内に徐々に動きが遅くなり、OS を起動する際にも時間がかかるようになります。パソコンを長く使っている人なら誰でもが経験することでしょう。

その大きな理由の一つに、自動的に起動されてしまうアプリケーションソフトがあります。これはソフトをインストールすると、ソフトによってはユーザーが気づかないまま、自動的に起動するように設定がなされてしまうことによるものです。

たまにしか利用しないものが自動起動され常駐していると、限りあるメモリを消費してパソコン全体の動きを遅くします。この自動的に起動し常駐するアプリケーションを少なくすることにより、その分動きを早くすることが出来ます。 起動時に実行されるプログラムには次の2通りのものがありますが、これらを整理して動きを早くします。

1. Windowの起動時に「スタートアップ」フォルダに登録されたショートカットによるもの。

2.レジストリに直接記録された自動実行プログラムによるもの。

1.「スタートアップ」フォルダの整理

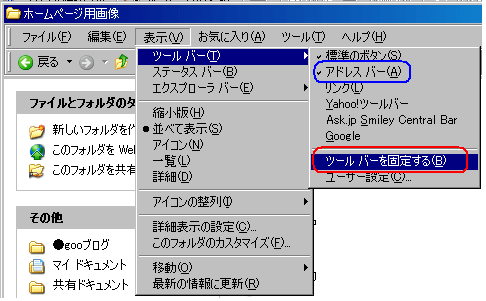

「スタート」→「全てのプログラム」→「スタートアップ」フォルダを開き、そこに登録されている日常利用しないショートカットを<削除>します。 (ショートカットを削除してもプログラムの本体は削除されません。)

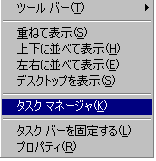

<図1>

2.レジストリに直接記録された自動実行プログラムの整理

レジストリに直接記録されたものの中には、本当に必要なものと、ソフトウエアをインストールした時に勝手にレジストリに記録されたものがあります。 この中にさまざまな問題の元凶となるようなものもありますので良く調べて日常利用しないものは<無効>にします。

●『スタートアップチェッカー』を使って不要なソフトを<無効>にする。

次のページよりフリーソフト『スタートアップチェッカー』をインストールします。

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se302214.html

(インストール時に、当該ソフトには関係のない「J-word」にもチェックが入っていることがあるかもしれませんが、インストールする必要はありません。)

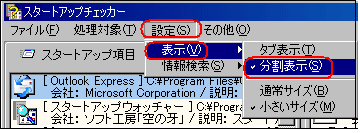

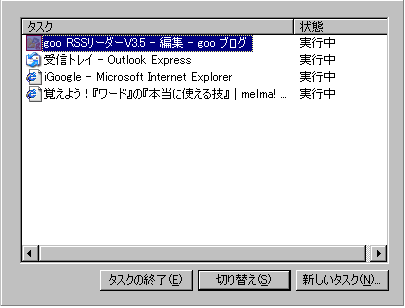

<図2>

【使い方】

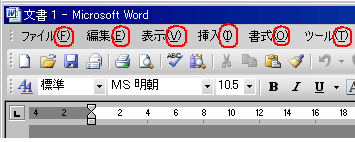

(1) 上記画面のように左側に〔スタートアップ項目〕 右側に〔無効にしている項目〕と併記するには下記の設定をしておきます。 メニューバーの「設定」→「表示」→「分割表示」にチェックを入れる。

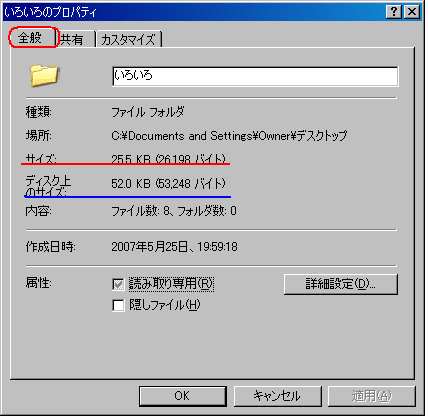

<図3>

(2) 〔スタートアップ項目〕に登録されたものの中から日常利用しないものをクリックして<無効化>のボタンを押すと、右側の〔無効にしている項目〕の中に入ります。

※ 必要なものを誤って無効化してしまった場合は再度有効化します。無効化されたものをクリックすると有効化のためのボタンが表示されます。

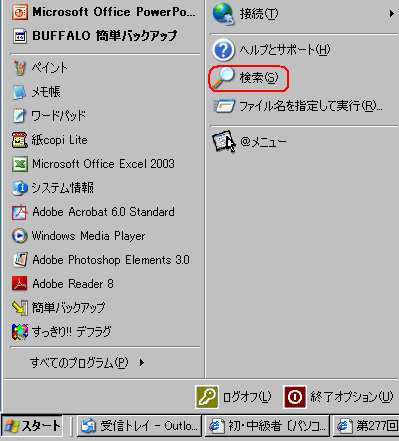

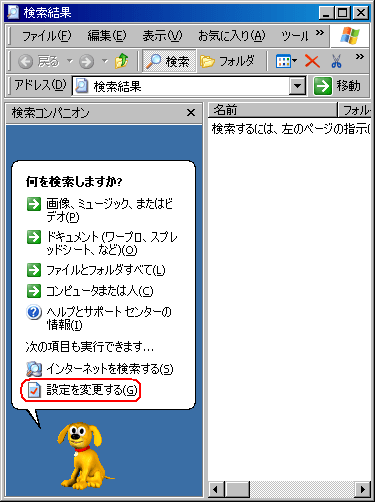

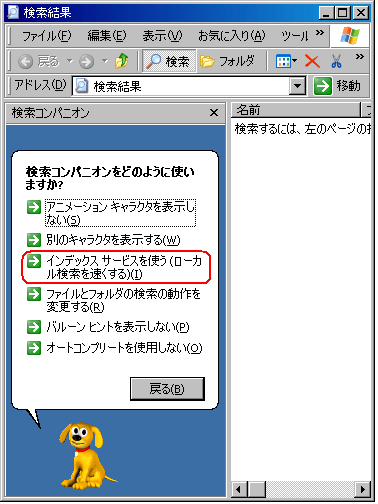

(3) 〔スタートアップ項目〕に登録されたプログラムがどんなものであるかは、なかなか分かりづらいものです。上記<図2>の「説明」の部分を確認します。 それでも何のソフトか良く分からない場合は、上記<図2>の「情報検索」のボタンを押せばそのソフトの内容調べることが出来ます。

それぞれの項目をインターネットの検索でより詳しく調べます。

(4) 「スタートアップウォッチャー」がタスクトレイに常駐します。

スタートアップ項目に何らかの項目が追加されると、警告一覧ウィンドウが表示されると共に、タスクトレイのアイコンにも警告マークが表示されます。

(5)『スタートアップチェッカー』を起動するには、タスクトレイの「スタートアップウォッチャー」を右クリック→「チェッカーを起動」をくりっくすると、上記≪図2≫が表示されます。

------------------------------------------------------

※ このツールには「スタートアップチェッカー」の他に「プロセスチェッカー」と「サービスチェッカー」も付いてますので、必要の応じて利用することが出来ます。

◎ プロセスチェッカー

現在動作しているプロセスを確認し、必要に応じプロセスを終了させるための機能。

◎ サービスチェッカー

サービスとして登録されているソフトウェアを確認し、必要に応じ起動時の状態を変更するための機能。

※ レジストリとは、 Windows系OSにおいてシステムやアプリケーションソフトの設定データが記録されているデータベース。 通常はプログラムが自動的にデータの記録や更新・削除などを行なうが、ユーザが直接編集することもできる。 ただし、誤った変更をするとシステムが起動しなくなったりアプリケーションが削除できなくなったりする恐れがあるため、上級者以外は手をつけない方が良いとされている。

をクリックしてから取り外さないと、データの消失といったトラブルが発生することがあります。 今現在これと言った問題が発生していなくても、この処理をやらずに操作を続けていると徐々に劣化が進み、トラブルに遭遇することが考えられます。 まして、(データがパソコンとやり取りされている途中)で取り外したりすると、最悪の場合周辺機器やパソコン本体にも影響を及ぼすこともあると言われます。 ※ デジカメの写真取り込みでUSB を常用している場合など、ついつい忘れがちなることもありますので注意が必要です。 ● 周辺機器を取り外す際の手順 1.パソコン画面右下にある「タスクトレイ(通知領域)」に表示されている 『ハードウェアの安全な取り外し』 アイコン

をクリックしてから取り外さないと、データの消失といったトラブルが発生することがあります。 今現在これと言った問題が発生していなくても、この処理をやらずに操作を続けていると徐々に劣化が進み、トラブルに遭遇することが考えられます。 まして、(データがパソコンとやり取りされている途中)で取り外したりすると、最悪の場合周辺機器やパソコン本体にも影響を及ぼすこともあると言われます。 ※ デジカメの写真取り込みでUSB を常用している場合など、ついつい忘れがちなることもありますので注意が必要です。 ● 周辺機器を取り外す際の手順 1.パソコン画面右下にある「タスクトレイ(通知領域)」に表示されている 『ハードウェアの安全な取り外し』 アイコン

Shiftキーを押して「スタンバイ」のアイコンをマウスでポイントすれば「休止状態」の文字に変わります。

Shiftキーを押して「スタンバイ」のアイコンをマウスでポイントすれば「休止状態」の文字に変わります。

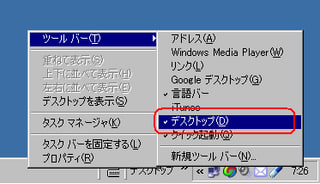

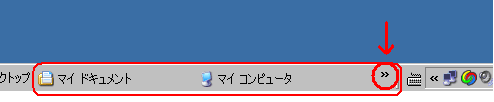

〔この状態ではフォルダの位置が分からない〕

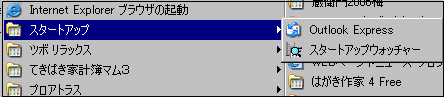

〔この状態ではフォルダの位置が分からない〕  〔フォルダの位置がアドレスバーに表示されている状態〕

〔フォルダの位置がアドレスバーに表示されている状態〕